名古屋市消防局と名古屋工業大学の研究グループは、日本の住宅環境での高齢者の熱中症発症メカニズムを解明した。

とくに高齢者で、体感以上に暑さを感じる機能が低下している人が多いことや、のどが渇いていなくても数日間にわたって少しずつ脱水症状になっていることなどが、科学的に裏付けられた。

暑いと感じていなかったり、のどが渇いていなくても、温度計(室温計)などを活用した積極的な暑さ対策や、こまめな水分補給が必要であることが明らかになった。

さらに、熱中症について当人が自覚していない場合もあるため、客観的データにもとづき、周りからの呼びかけが重要であることが示された。

高齢者が熱中症を発症するメカニズムを解明

熱中症による救急搬送人数は、年々増加傾向にある。今後の人口減少社会でも、温暖化と高齢化があいまって、熱中症救急出動件数や患者数はさらに増加することが予測されている。

環境省が2020年より熱中症リスクアラートを開始するなど、さまざまな啓発活動が行われているものの、搬送者は十分に減少していない。熱中症を防止するために、個々の理解を深め、リスクを低減する方法を模索する必要がある。

そこで名古屋工業大学は、2020年より熱中症搬送者のデータの分析に関する共同研究を実施しており、このほどその一環として、名古屋市消防局が取得した熱中症とみられる搬送者ビックデータと、同大学が開発した人体温熱シミュレーション技術を融合することで、高齢者が熱中症を発症するメカニズムについて、横浜国立大学の協力を得て分析した。

名古屋市消防局が取得した2年分(2019年、2020年)の救急搬送者のビックデータにもとづき、シミュレーション解析を行った結果、熱中症を発症した高齢者の3割以上で、著しい体温調節機能の低下や、重度の脱水が生じることが科学的に裏付けられた。また、脱水症状をともなう熱中症は、1日に想定される発汗量から、数日間の脱水の蓄積によって生じることが示唆された。

研究は、名古屋工業大学大学院工学研究科電気・機械工学専攻の平田晃正教授(先端医用物理・情報工学研究センター長)、小寺紗千子特任准教授、高田旭登氏(工学専攻電気・機械工学系プログラム大学院生)によるもの。

ビッグデータとシミュレーション技術を融合

同大学の研究グループは、50を超える組織構成を考慮した詳細な人体モデルを対象とした大規模シミュレーションによる発汗量、体温上昇の推定技術を開発してきた。

体形および温熱生理現象を考慮し、現実的な環境での体温および発汗を再現、高齢者の加齢にともなう発汗量の減少にともなうリスクの増加、幼児の体形の相違によるリスクなどを分析してきた。

また、解析技術を応用して、Webベースの普及啓発ツール熱中症セルフチェックの開発(日本気象協会推進「熱中症ゼロへ」プロジェクト)や、個々のリスクモニタリング手法の開発などに協力してきた。

2020年7月からは、名古屋市消防局と共同研究を開始、ビッグデータとシミュレーション技術を融合し、気象情報および人口動態を考慮に入れた、行政区ごとのより細やかな熱中症搬送者数予測技術の開発や、救命救急体制のさらなる改善、普及啓発を見据えた取り組みに応用してきた。

体感以上に暑さを感じる機能が低下している高齢者が多い

これまでの研究では、熱中症搬送者数や症状のみが着目されてきたが、搬送者の55%を占める高齢者が自宅で熱中症にいたる過程については、不明な点も多かった。

そこで研究グループは、名古屋市消防局から提供されたビックデータを分析した。2019年、2020年の名古屋市での熱中症搬送者2,513人のなかから、2019年5月~9月と2020年5月~8月に搬送されたて65歳以上のデータを解析した。

対象となったのは1,299人で、うち55.5%が自宅で熱中症を発症していた。体温(腋の下)、発生場所、搬送日時、搬送日の朝から搬送時刻までの気象データから、深部体温と発汗を、大規模シミュレーションで再現し、実際の搬送時の体温と比較した。

日本の典型的な家屋では、一般的にエアコンなどをほとんど使用しないと、4時~19時には外気温よりも室温が数度低くなり、その後は室温のほうががわずかに高くなる。

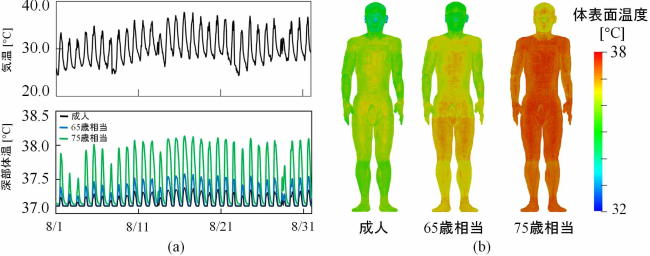

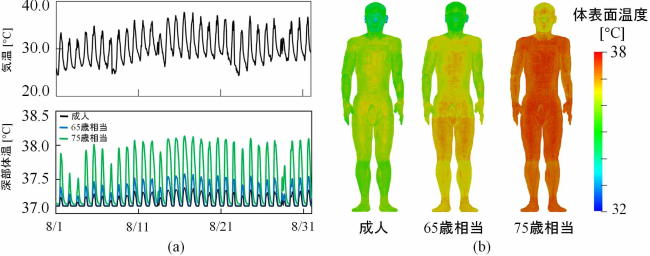

その結果、高齢者の体温調整機能を再現した場合では、真夏の屋内では深部体温は38°C以下なのに対し、実際の搬送時には体温が38°C以上に上昇した患者が42%を占めていた。

体内深部温度および体表面温度[健常な成人・65歳・75歳]

搬送時に体温が38°C以上に上昇した患者が42%を占める。

(a)2020年8月の体温変化、(b)8月15日14時の体表面温度

出典:名古屋工業大学大学院工学研究科、2021年

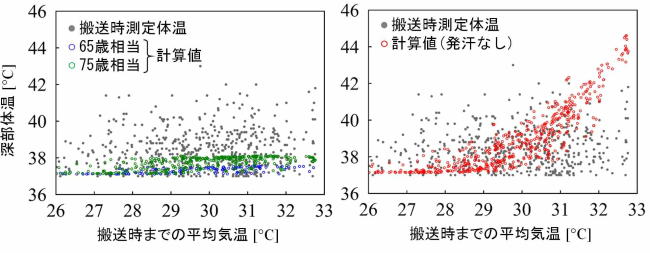

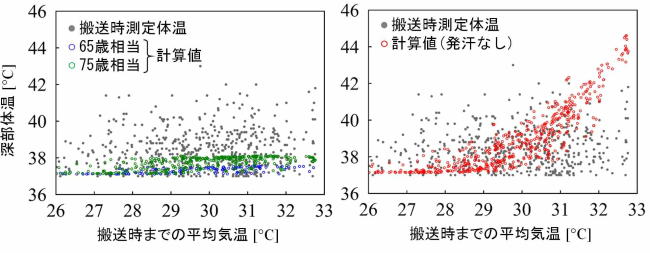

次に、実際に熱中症を発症し搬送された65歳以上の高齢者の状況を再現し、発汗をまったくしていないと仮定した場合の深部温度を推定した。

搬送時の体温と深部体温の比較

発汗がないと暑さの知覚を含む体温調節機能が著しく低下する。

(左)標準的な高齢者の発汗を模擬、(右)発汗をまったくしていないと仮定。

出典:名古屋工業大学大学院工学研究科、2021年

これらから、体温調整機能が正常であると、搬送者の状況から推定される搬送当日の汗の量は、最大でも500g(不感蒸散を除く)程度で、体重の1%未満であることが分かった。

食事で一定の水分を摂取していることを考えると、脱水症状は、その当日のみが影響して生じるのではなく、数日間の水分蓄積によって引き起こされている可能性が示された。

暑いと感じていなかったり、のどが渇いていなくても、熱中症対策は必要

今回の研究によって、(1)体感以上に暑さを感じる機能が低下している高齢者が多い、(2)のどが渇いていなくても数日間にわたって少しずつ脱水症状になっているという、これまで科学的知見が不足していた日本の住宅環境での高齢者の熱中症発症メカニズムの一部が明らかになった。

「暑いと感じていなかったり、のどが渇いていなくても、温度計(室温計)などを活用した積極的な暑さ対策や、こまめな水分補給が必要です。さらに、熱中症について当人が自覚していない場合もあるため、客観的データにもとづき、周りからの呼びかけが重要です」と、研究グループは述べている。

名古屋工業大学大学院工学研究科電気・機械工学専攻

名古屋工業大学先端医用物理・情報工学研究センター

Social Implementation and Intervention with Estimated Morbidity of Heat-Related Illnesses from Weather Data: A Case Study from Nagoya City, Japan(掲載予定)