国立長寿医療研究センターなどは、日本食の食事パターンと腸内細菌や認知症との関連を発見したと発表した。

認知症のない人は、認知症の人に比べ、日本食スコアが高く、魚介類・キノコ類・大豆・コーヒーを多く摂取していることが明らかになった。また、これらの食品摂取が多いと、腸内細菌の代謝産物濃度が低く、腸内環境が良好である傾向がみられた。

認知症のない人は日本食を食べている

国立長寿医療研究センターなどは、もの忘れ外来で腸内細菌と認知症との関連を研究しており、このほど日本食などの食事内容と腸内細菌・認知症との関係を調査した。85人の参加者(平均年齢74.6歳、女性61%)のデータを解析した。

その結果、認知症のない人は、認知症の人に比べ、日本食スコアが高く、魚介類・キノコ類・大豆・コーヒーを多く摂取していることが明らかになった。多変量解析でも、日本食スコアが高いことは、認知症がないことと強く関連していた。

また、これらの食品摂取が多いと、腸内細菌の代謝産物濃度が低い傾向があることも分かった。腸内環境が認知症の発症と関連している可能性がある。

魚には、良質なタンパク質とともに体に良いn-3系脂肪酸が豊富に含まれる。キノコも、低カロリーで食物繊維やビタミンなどが豊富に含まれる。

また、豆腐・納豆・豆乳などの大豆食品を食べると、コレステロールや血糖が低下し、心血管疾患のリスクが低下するという研究がある。コーヒーについても、脳卒中や心臓病のリスクが低下するという研究がある。

大豆、魚、緑黄色野菜、漬物、海藻、緑茶などをよく食べる日本食スタイルは、日本人の循環器疾患や心疾患のリスク低下と関連していることが知られている。

食事-腸内細菌-認知機能が関連している「腸脳連関」は、以前から知られている。腸内環境を改善することが心の健康にもつながる可能性があり、今後は詳しいメカニズムの解明が期待されるとしている。

研究は、国立長寿医療研究センターで研究を進めてきた佐治直樹もの忘れセンター副センター長が、東北大学、久留米大学、テクノスルガ・ラボと協力して行ったもの。研究成果は、科学誌「Nutrition」にオンライン公開された。

関連情報

腸内環境は認知症にも関連している?

研究グループは、同センターもの忘れ外来を受診した人を対象に、認知機能検査や食品摂取アンケートなどを実施し、得られた臨床情報と検便サンプルをバイオバンクに収集した。

食品摂取アンケートから「日本食スコア」(JDI)を算出した。「JDI9」は、9品目[米、味噌、魚介類、緑黄色野菜、海藻類、漬物、緑茶、牛肉・豚肉、コーヒー]の摂取状況により算出した伝統的日本食スコア。「JDI12」は、JDI9に3品目[大豆・大豆製品、果物、キノコ類]を追加した現代的日本食スコアとなっている。

検便サンプルの解析では、腸内細菌叢に特化した解析手法であるT-RFLP法でプロファイルを解析し、液体クロマトグラフィーなどで代謝産物の濃度を測定した。

日本食スコアの3区分 「JDI9」と「JDI12」

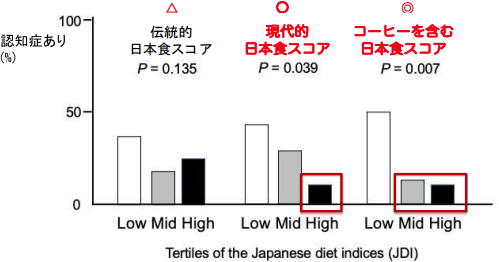

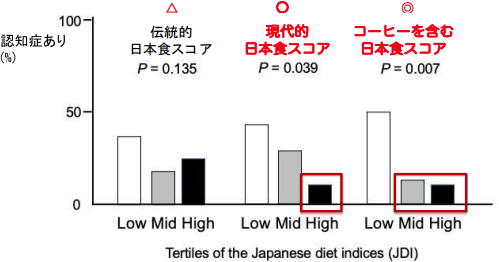

現代的日本食スコアが高いと認知症がある割合が減少

日本食スコアの3区分と認知症の有病率比較

出典:国立長寿医療研究センター、2021年

代謝産物と認知機能、日本食スコアとの関連を統計学的に分析した結果、認知症でない人では、認知症の人に比べ、JDI9とJDI12の日本食スコアがともに高値だった。

| | 認知症あり | 認知症なし | P |

| JDI9(9品目による伝統的日本食スコア) | 5 | 7 | 0.049 |

| JDI12(12品目による現代的日本食スコア) | 7 | 8 | 0.017 |

また、認知症の人と比較して、認知症のない人では、魚介類、キノコ類、大豆・大豆製品、コーヒーを多く摂取していた。

| | 認知症あり | 認知症なし | P |

| 魚介類 | 39% | 65% | 0.048 |

| キノコ類 | 30% | 61% | 0.015 |

| 大豆・大豆製品 | 30% | 63% | 0.013 |

| コーヒー | 44% | 71% | 0.024 |

また、これらの食品を多く摂取していると、腸内細菌の代謝産物の濃度が低く、腸内環境が良好である傾向がみられた。多変量解析では、日本食スコア高値は認知症がないことと強く関連していた(高値群vs 低値群:認知症ありのオッズ比0.10、95%信頼区間0.01~0.45、P=0.002)

食品と腸内細菌の代謝産物濃度

P-クレゾールとインドールは、腸内有害菌が作る発がん促進物質で、腸内環境の健康度を知るための指標となる。

キノコとコーヒーの摂取が多い人では、有害なP-クレゾールとインドールが少なかった。

キノコ摂取

| | 少ない人 | 多い人 | P |

| P-クレゾール中央値(μg/g) | 3.10 | 0.21 | 0.492 |

| インドール中央値(μg/g) | 4.51 | 0.37 | 0.729 |

コーヒー摂取

| | 少ない人 | 多い人 | P |

| P-クレゾール中央値(μg/g) | 5.28 | 0.23 | 0.292 |

| インドール中央値(μg/g) | 7.34 | 0.52 | 0.321 |

「日本食が健康に良いというデータはすでに報告されていましたが、腸内細菌や認知症との関連を示したデータはこれまでありませんでした。日本食と腸内細菌・認知機能が関連する機序の解明は、認知症の新規予防法の糸口になるかもしれません」と、研究者は述べている。

国立長寿医療研究センターもの忘れセンター

Relationship between the Japanese-style diet, gut microbiota, and dementia: a cross-sectional study(Nutrition 2021年10月29日)