早食いは肥満や体重増加につながる ゆっくり味わってよく噛んで食べるとエネルギー消費量を増やせる

なぜ早食いは体重増加をもたらすのかを解明

研究は、早稲田大学スポーツ科学学術院の林直亨教授、医薬基盤・健康・栄養研究所の濱田有香氏らの研究グループによるもの。研究成果は、Nature Publishing Group科学誌「Scientific Reports」にオンライン掲載された。 早食いは体重の増加につながりやすいことが知られている。固体の食べ物について、食べる速さが早く、飲み込むまでの咀嚼の回数が少ないほど、体重や体格指数(BMI)が増加しやすいことを、これまで林教授らの研究グループは報告している。 早食いが体重増加をもたらす要因として、(1)早食いは過食をもたらす、(2)早食いは「食事誘発性体熱産生量」を減らす、という2つのことが関与すると考えられる。 このうち、食事誘発性体熱産生(DIT)とは、栄養素の消化・吸収によって、摂食後に生じる代謝にともなうエネルギー消費の増加量のこと。食事から誘発されるエネルギー消費は、1日の総エネルギー消費量の1~1.5割程度を占めている。 林教授らの研究グループはこれまでも、このDITの影響について報告している。300kcalのブロック状の試験食や、パスタなどの食事をよく噛んで食べると、早く食べるよりもDITが増加することを明らかにしている。 一方で、早食いが体重増加に影響を与えることは示されているものの、これまでの研究では、飲み込む際の食塊の大きさの影響は確認されていなかった。 そこで、研究グループは今回の研究で、液状の食物を用いた際でも、固体の食物同様の現象が起こるのかを検証した。また、飲料を摂取するときには、ゆっくり味わい、よく噛むことがDITの増加をもたらすかを調べた。飲み物も、ゆっくり味わい、よく噛んで摂取することが大切

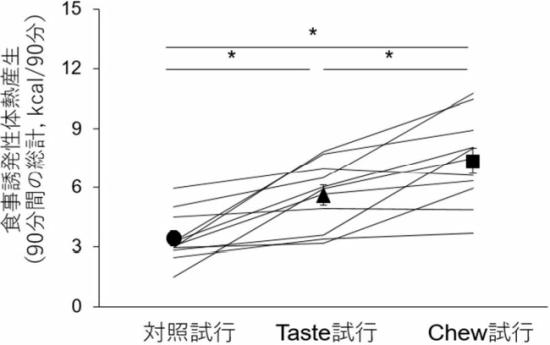

まず、平均年齢23歳の被験者11人を対象に、安静時の値を測定後、全員に日を開けて、次の3回ずつ異なる試行方法で、同じ飲料(20mLのコップに分けた10杯のココア味の飲料:合計200mL)を5分間で摂取してもらった。 (1)飲料20mLを30秒毎に1回飲み込むことを10回繰り返す(対照試行)。(2)飲料20mLを30秒間口に含んだ後に飲み込むことを10回繰り返す(Taste試行)。(3)30秒間口に含んでいる間、1秒に1回噛んでから飲み込むことを10回繰り返す(Chew試行)。 各回ともに、摂取前から飲料摂取90分後まで、ガス交換変量を計測した。これは、肺でのガス交換を対象に測定される、換気量、酸素摂取量、二酸化炭素排泄量などの指標をさすもので、今回の実験では酸素摂取量からDITを算出した。 その結果、食後90分間のDITの総計の平均は、(1)では3.4kcal、(2)では5.6kcal、(3)では7.4kcalとなり、味わう時間を長くし、さらには咀嚼を加えることで、有意に高い値となった。このことは、味わうことに加えて、咀嚼が加わると、DITがさらに増加することを示している。 このことにより、固形食のみならず、液状の食べ物であっても、ゆっくり味わい、よく噛んで摂取することで、DITを増加させられることが明らかになった。 また、飲料でも固形食と同程度のDITが得られることも分かった。これまで研究では、固形食摂取後の90分間のDIT総計は、早食いでの0.4kcal程度から、遅食いの10.4kcal程度だった。液状の食べ物を摂取した今回の結果は、おおむねこれらの数値の範囲になった。

ゆっくり味わい、よく噛むことには、科学的裏付けがある

今回の研究は、「ゆっくり味わって、よく噛んで食べること(咀嚼すること)」で、食後のエネルギー消費量を増加できることの科学的論拠となる。 「昔から"よく噛んで食べなさい、牛乳もよく噛んでから飲みなさい"などといわれます。これらの言葉の意義はこれまで明らかではありませんでしたが、今回の研究により、ゆっくり味わい、よく噛むことの科学的裏付けが示されました」と、研究グループでは述べている。 「ゆっくり味わって、よく噛んで食べること(咀嚼すること)がDITを増加させるメカニズムとしては、褐色脂肪細胞でより多くのエネルギーが消費されているのではないかと予想されるものの、現時点では推測の域をでません。今後は、咀嚼することがエネルギー消費量を増加させるメカニズムを明らかにする研究を行う必要があります」としている。 早稲田大学スポーツ科学学術院医薬基盤・健康・栄養研究所 Chewing increases postprandial diet-induced thermogenesis(Scientific Reports 2021年12月9日) 林直亨教授らの過去の研究

Objective and Subjective Eating Speeds Are Related to Body Composition and Shape in Female College Students(Journal of Nutritional Science and Vitaminology 2014年)

The number of chews and meal duration affect diet-induced thermogenesis and splanchnic circulation(Obesity 2016年)

Effect of postprandial gum chewing on diet-induced thermogenesis(Obesity 2016年)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。