【新型コロナ】子供の心の実態調査 食事を食べられなくなる「神経性やせ症」の子供がコロナ禍で増加

コロナ禍は子供にとってもストレスになっている

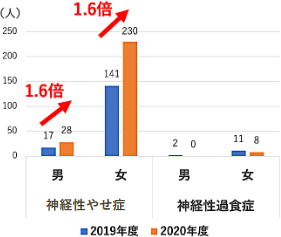

今回の子供の心の実態調査は、国立成育医療研究センターが行っている「子どもの心の診療ネットワーク事業」の一環として、全国の26医療機関の参加を得て行ったもの。新型コロナの流行下の2020年度と、流行前の2019年度とを比べた。 その結果、新型コロナの流行により、「神経性食欲不振(神経性やせ症)」の初診外来患者数が1.6倍に、新入院者数が1.4倍に増加していたことが明らかになった。コロナ禍でのストレスや不安が子供にも影響を及ぼしていることが明らかになった。 「神経性やせ症」は摂食障害のひとつで、極端に食事制限をしたり、過剰な食事後に吐き出したり、過剰な運動を行うなどして、正常体重より明らかに低い状態になる疾患。病気が進行すると、日常生活に支障をきたすこともある。 同事業の拠点病院からは、コロナ禍で神経性やせ症の患者が重症化し、入院期間が延びているとの報告もあったという。 こうした背景に、緊急事態宣言や学校の休校などの生活環境の変化によるストレス、子供たちが感染対策のために家に引きこもっていること、行事などのアクティビティが中止になったこと、友達に会えないこと、新型コロナへの不安などがあると考えられる。 同センターが、6~18歳の子供を対象に実施した「コロナ×こどもアンケート」の第3回調査では73%に、第5回調査では76%に、何らかのストレス反応がみられた。

初診外来患者

|

新入院患者数

|

摂食障害の患者のための病床数が不足

さらに、摂食障害の患者のための病床数が不足していることも分かった。摂食障害の病床充足率について回答があった5施設のうち、4施設で病床使用率が増加しており、充足率(現時点で摂食障害で入院している患者数/摂食障害の入院治療のために利用できる病床数×100)が200%を超える施設が2施設あった。 摂食障害を治療できる医療機関が少ないこともあり、特定の施設に入院患者が集中していることが推測される。また、新型コロナ感染者への病床数を増やしたため、摂食障害の患者の入院まで対応できなくなったことが影響している可能性もある。 「摂食障害の病床数が不足していることも判明し、摂食障害を治療できる医療機関の拡充が求められます。また、家庭や教育機関では、子供の食欲や体重の減少に気を配り、深刻な状況になる前に医療機関の受診につなげることが必要です」と、研究グループでは述べている。半数の子供が「あまり食欲がない、または食べ過ぎる」

コロナ太り対策のダイエットなどを取り上げた報道やSNSによる情報に、子供たちが影響された可能性もあるという。「コロナ×こどもアンケート」第4回調査では、「あまり食欲がない、または食べ過ぎる」という子供は全体の約半数に上った。 また、第5回調査では、いまの自分の体型について回答した子供のうち38%が、「太りすぎ」「太りぎみ」と思っていると回答し、48%が「やせたいと思っている」と回答した。 さらに、回答した子供の4%がやせるために「食事の量を普段の3分の2以下に減らす」、2%が「食べたものを吐く」と回答しており、深刻な現状が示された。 「今回の実態調査で判明した患者数以上に、摂食障害の潜在患者や予備群の子供がいる可能性もあります」と、研究グループでは述べている。 「神経性やせ症の場合、本人が病気を否認して医療機関での受診が遅れがちです。子供の食欲や体重の減少に家族や教育機関で気を配り、深刻な状態になる前に、まずは内科、小児科などのかかりつけの医を受診することが必要です」と指摘している。「やせ願望」から摂食障害につながるおれそが

子どもの心の診療ネットワーク事業(国立成育医療研究センター)

コロナ×こども本部「コロナ×こどもアンケート」(国立成育医療研究センター)

The Association of Body Image Self-Discrepancy With Female Gender, Calorie-Restricted Diet, and Psychological Symptoms Among Healthy Junior High School Students in Japan(Frontiers in Psychology 2021年10月5日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。