食物繊維を多く食べるほど認知症リスクが低下 食物繊維と腸内細菌の良い関係

食物繊維が腸内細菌に影響 認知機能にも関与

認知症はさまざまな原因により、認知機能が低下する病気で、そのうち、介護保険での要介護認定に至った認知症は「要介護認知症」とされる。認知症は本人と家庭だけでなく、社会にも大きな負担をもたらすことから、その予防法の開発が求められている。 一方、食物繊維は穀類やイモ類・野菜・果物などに多く含まれる栄養成分で、腸の働きを良くしたり、糖質の吸収がゆるやかになるなど、多くの健康効果がある。 食物繊維はさらに、腸内細菌にも影響を与えることが知られている。近年、腸内細菌は、消化管の病気だけでなく、認知機能にも関与している可能性が、実験などにより示されている。 しかし、食物繊維の摂取量とその後の認知症のなりやすさとの関連を調べた大規模な研究は、これまでなかった。そこで研究グループは、国内の3つの地域の住民約3,700人を最大21年間にわたり追跡調査する研究を実施した。⾷物繊維を多く⾷べる⼈は、認知症リスクが4分の3に減少

研究グループは、日本人の健康に関する大規模コホート研究「CIRCS研究」を実施している秋田・茨城・大阪の3地域の住民で、1985~1999年のあいだの健診時に実施した栄養調査に参加した40~64歳の3,739人を対象に、1999~2020年までの最大21年間にわたって追跡して調査した。 そのあいだの要介護認知症の発症を登録し、聞き取りにより⾷事調査も行い、ある1⽇の⾷事中に含まれる⾷物繊維の摂取量と要介護認知症リスクとの関連を分析した。 その結果、⾷物繊維の摂取量が上位25%の群は、下位25%の群と⽐べ、要介護認知症の発症リスクは0.74倍に減少し、統計学的に有意な関連がみられた。 これは、⾷物繊維を多く⾷べる⼈は、認知症にかかる確率がおよそ4分の3に減少することを意味している。 食物繊維は、水に溶ける「水溶性」と水に溶けにくい「不溶性」がある。このうち水溶性食物繊維は、ネバネバした形状をもち、胃腸内をゆっくり移動していくため、糖質の吸収をゆるやかにして食後血糖値の急な上昇を抑える。コレステロールなどを吸収して、スムーズに体外に排泄させる吸着性もある。 食物繊維を含む食品の多くは、「水溶性」と「不溶性」の両方を含んでいるが、水溶性食物繊維はとくに、コンブやワカメなどの海藻類、大豆、大麦、野菜や果物、イモ類、コンニャクなどに含まれている。 研究では、とくに水溶性食物繊維を多く摂っている人で、要介護認知症の発症リスクがより低下する傾向がみられた。 ⾷物繊維の摂取が腸内細菌の構成に影響を与え、神経炎症を改善したり、他の認知症の危険因⼦を低減することで、認知症の発症リスクを低下させている可能性がある。 研究は、筑波大学医学医療系ヘルスサービス開発研究センターの山岸良匡教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nutritional Neuroscience」に掲載された。⾷物繊維の摂取量が多い群で脳卒中をともなわない認知症は減少

食物繊維をどれだけ摂っているかを調査

水溶性食物繊維を摂ると認知症リスクはより低下

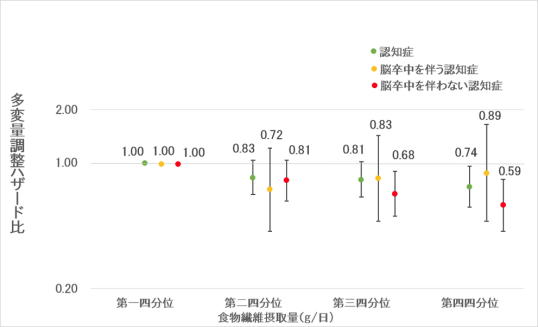

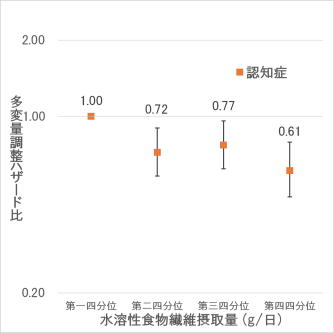

その結果、要介護認知症の発症リスクは、食物繊維摂取量が下位25%(第一四分位)の群に比べ、25%~50%(第二四分位)の群では0.83倍(95%信頼区間0.67-1.04)に、50%~75%(第三四分位)では0.81倍(同0.65-1.02)に、上位25%(第四四分位)では0.74倍(同0.57-0.96)に、それぞれ低下した。 このように、食物繊維の摂取が多いほど、要介護認知症の発症リスクが低下する傾向が示された。この関連は、脳卒中の既往をともなわない認知症でのみみられた。 さらに、食物繊維のうち水溶性食物繊維については、要介護認知症の発症リスクは、摂取量が下位25%に比べ、摂取量25%~50%の群で0.72倍(95%信頼区間0.58-0.90)、50%~75%の群で0.77倍(95%信頼区間0.62-0.96)、上位25%の群で0.61倍(95%信頼区間0.48-0.79)となり、より強いリスク低下の傾向がみられた。 イモ類の摂取量でも同様の関連がみられたが、野菜類、果物類ではこのような関連はみられなかった。水溶性食物繊維の摂取量が多い群で要介護認知症の発症リスクはより低下

⾷物繊維が腸内細菌に影響し炎症を改善した可能性

このように研究により、食物繊維(とくに水溶性食物繊維)の摂取が多いほど、要介護認知症の発症リスクが低くなることが、世界ではじめて疫学的に示された。 この関連は、要介護認知症のなかでも、脳卒中既往をともなわない認知症のみにみられた。食物繊維が豊富なイモ類でも同じ関連がみられた。 「脳卒中の既往をともなわない認知症の多くは、アルツハイマー型認知症と考えられ、⾷物繊維の摂取が腸内細菌の構成に影響を与え、神経炎症を改善したり、他の認知症の危険因⼦を低減することで、認知症の発症リスクを低下させた可能性が考えられます」と、研究グループでは述べている。 「認知症の成因にはまだ不明なことが多く、ひとつのコホート研究の結果だけで因果関係を断定することはできませんが、今回の研究結果は、認知症予防につながる知⾒のひとつと⾔えます」としている。 筑波大学医学医療系社会健康医学研究室筑波大学ヘルスサービス開発研究センター

Dietary fiber intake and risk of incident disabling dementia: the Circulatory Risk in Communities Study (Nutritional Neuroscience 2022年2⽉6⽇)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。