「サルコペニア肥満」は軽度認知機能障害と認知症のリスクを高める BMIと握力の簡便な検査でリスク予測

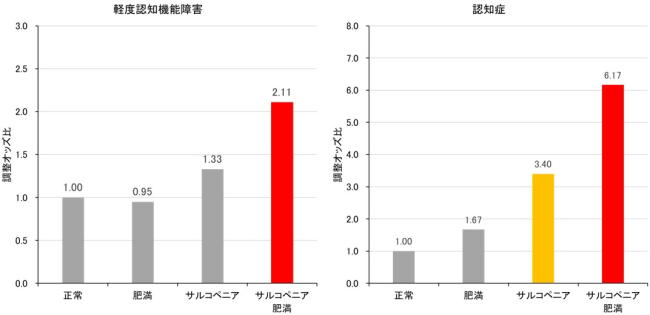

サルコペニア肥満があると、軽度認知機能障害のリスクが2倍、認知症のリスクが6倍に上昇

現在、日本の介護や支援を必要とする原因の18%を占めているのが認知症だ。認知機能が低下するリスク因子として、加齢にともなう骨格筋量と筋力の減少を示す「サルコペニア」や、体重や体脂肪量の増加を示す「肥満」が知られている。 このサルコペニアと肥満が合併した「サルコペニア肥満」は、欧州ではサルコペニア単独よりも、日常生活活動の低下を引き起こすことが報告されている。 つまり、体重の低下がないにもかかわらず、骨格筋量と筋力が低下している状態によって、要介護リスクが高まっていると考えられる。しかし、サルコペニア肥満と認知機能低下との関連は、これまで明らかにされていなかった。 そこで研究グループは、都市部在住高齢者を対象とした調査研究「文京ヘルススタディ(Bunkyo Health Study)」で、サルコペニア(握力の低下)と肥満(BMIが25以上)で定義したサルコペニア肥満と認知機能低下との関連を調査した。 文京ヘルススタディは、東京都文京区民1,629人の高齢者を対象に、"認知機能・運動機能などが「いつから」「どのような人が」「なぜ」低下するのか?""「どのように」早期の発見・予防が可能となるか?"といったことを明らかにする目的で実施しているコホート研究。 その結果、「サルコペニア肥満」があると、正常に比べて、軽度認知機能障害のリスク(オッズ比)が2倍、認知症のリスクが6倍に上昇することが明らかになった。また、認知症では、サルコペニアだけでも正常の3倍のリスクになることが明らかになった。 研究は、順天堂大学大学院医学研究科スポートロジーセンターの染谷由希特任助教(現スポーツ健康科学部助教)、代謝内分泌内科学・スポートロジーセンターの田村好史准教授、河盛隆造特任教授、綿田裕孝教授らの研究グループによるもの。研究成果は、欧州臨床栄養代謝学会誌である「Clinical Nutrition」にオンライン掲載された。

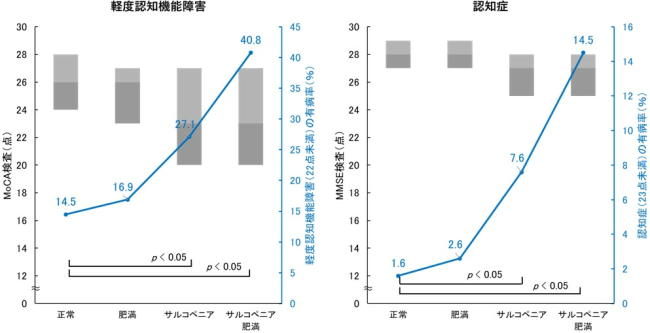

サルコペニアおよびサルコペニア肥満のグループでは、正常グループに比べ、有意に認知機能検査の点数が低く、軽度認知機能低下(左)・認知症(右)の有病率が高い。

認知症に関しては、サルコペニア単独でも正常に比べて3倍リスクが高い(黄色)。

東京都文京区在住の高齢者1,615人を対象に調査を実施

研究グループは、文京ヘルススタディに参加した65~84歳の高齢者1,615人(男性684人、女性931人)を対象に、身長・体重測定、握力測定、認知機能検査を実施した。 まず、身長と体重から算出されるBMIが25以上を「肥満」とした。一方で、日本では高齢の肥満者で、骨格筋量と筋力の両方が低下しているサルコペニアを合併している人はほとんどいない。そのため、研究では筋力低下のみを基準として用い、握力が男性で28kg、女性で18.5kg未満を「サルコペニア」と定義した。 次に、肥満もサルコペニアも該当しない「正常」、肥満のみ該当する「肥満」、サルコペニアのみ該当する「サルコペニア」、両方とも該当する「サルコペニア肥満」の4群に分類し、各認知機能検査(MoCA、MMSE)の点数や軽度認知機能障害(MoCA≤22点)、認知症(MMSE≤23点)の有病率を比較した。MoCAは軽度認知機能障害のスクリーニング検査で、MMSEは認知症のスクリーニング検査として広く利用されている。 その結果、正常、肥満、サルコペニア、サルコペニア肥満の順で、各認知機能検査の点数が低下した。サルコペニア肥満では、軽度認知機能障害、認知症ともに有病率が増加していることが明らかになった。 また、年齢や教育歴、高血圧や糖尿病などの基礎疾患を調整した結果、サルコペニア肥満は、正常と比べて、軽度認知機能障害のリスク(オッズ比)が2倍、認知症のリスクが6倍になることが示された。また、認知症では、サルコペニアだけでも正常の3倍のリスクになることが明らかになった。握力やBMIの検査という簡便な方法で認知機能低下を早期発見できる可能性

「本研究により、都市部在住高齢者におけるサルコペニア肥満では、軽度認知機能障害や認知症のリスクが高い可能性が明らかになりました」と、研究グループでは述べている。 「日本では介護や支援を必要とする高齢者は年々増加しており、介護予防や健康寿命の延伸に関する取り組みが進められています。軽度認知機能障害を有する人は、運動や食事などの生活習慣を改善することで、認知症の進行予防効果が期待されます」。 「今回の研究により、握力やBMI(身長・体重)といった簡便な方法によって、認知機能低下の早期発見に役立つことが示唆されましたが、サルコペニア肥満と認知機能低下が関連するメカニズムや、認知機能低下の原因など不明な点が多く残されているため、今後さらなる研究を進めていきます」としている。順天堂大学大学院代謝内分泌内科学

文京ヘルススタディ (Bunkyo Health Study)

Sarcopenic Obesity Is Associated With Cognitive Impairment In Community-Dwelling Older Adults: The Bunkyo Health Study (Clinical Nutrition 2022年3月16日)

長寿いきいきサポート外来(フレイル・サルコペニア外来)(順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。