ニュース

職場のメンタルヘルスに影響するのは「長時間労働」ではなく「睡眠不足」と「不健康な食事」

2022年06月13日

「長時間労働はメンタルヘルスに良くない」という印象をもつ人は多いが、長時間労働・残業時間は、直接はうつや心身のストレス反応に関係しないことを、東京医科大学が明らかにした。

しかし、長時間労働により、「睡眠時間の短縮」と、「食事時間の不規則化」が引き起こされると、それらはメンタルヘルスの悪化に間接的に関連するという。

職域のメンタルヘルスの改善と不調の予防のためには、適切な睡眠や食生活を維持するための方策が必要であることが示された。

「職域での睡眠指導や通勤時間の削減、昼食あるいは夕方での食事休憩のとりかたに関する工夫などが望まれます」と、研究者は述べている。

長時間労働とメンタルヘルスとの関係は不明な点が多い

近年、長時間労働を契機とした自殺などの問題が取り沙汰されている。過重労働は社会的な課題とみなされており、日本では残業時間の総量規制や上限の引き下げが進められている。 「労働時間が長いことはメンタルヘルスに害悪である」という認識がある一方で、実は長時間労働とメンタルヘルスとの関係については不明な点が多い。 たとえば、総労働時間そのものはこの数十年間減少を続けているものの、労働者世代の自殺者はそれと比例して減少してはおらず、精神障害による労災認定も増加の一途をたどっている。 さらに学術的研究でも、労働時間・残業とメンタルヘルスとには、有意な関係があるとするもの、みられないとするもの、あるいは逆に労働時間の長さは活力を高める場合すらあるとの研究もあり、結論が一定していない。 メタアナリシスでも「関係がないか、あったとしても非常に弱い」と示されるなど、実は「本当に長時間労働は精神的に害悪なのか」については明確な結論が示されていない。長時間労働は「睡眠」と「食事」に影響をもたらす

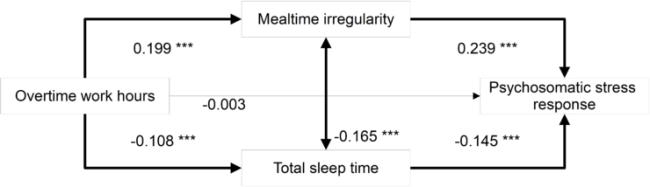

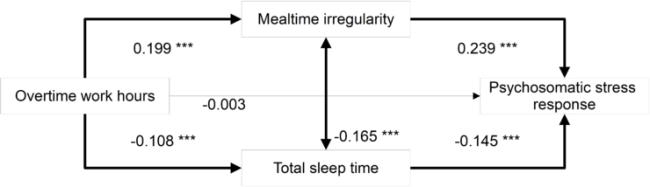

そこで研究グループは、長時間労働とメンタルヘルスとのあいだには何か別の因子が介在しており、その因子の影響が強いがゆえに、効果量が安定しないのではないか、そして、その媒介因子は、過重労働で影響を受けることが想定される「睡眠」と「食事」ではないかと考えた。 そこで今回の研究では、複数の企業群を対象に行われた職業性ストレスの状況(ストレスチェック)、睡眠の状況、勤務時間に関する質問紙調査を実施。共分散構造分析を用いて、労働時間と睡眠時間・食事の規則性、そしてうつや心身の不調との関係性を分析した。 その結果、長時間労働は、心身のストレス反応には直接的にまったく影響しないことが明らかになった(標準化パス係数=-0.003;ns.)。 一方で、長時間労働は、食事の不規則さと睡眠時間の短縮を招き(0.199;-0.108;p<0.001)、それらがうつや心身のストレス反応を生じさせること(0.239;-0.143;p<0.001)、そしてこれらの間接的な効果を介して、長時間労働はうつや心身のストレス反応に影響していることが明らかになった。 すなわち、食事と睡眠を媒介因子とする、完全媒介効果(Complete mediation)が示された。 これは、長時間労働そのものがメンタルヘルスに対して直接的に悪というわけではなく、メンタルヘルスに強く影響する要因である「睡眠」と「食事の規則性」が、長時間労働の結果、損なわれていくことが、間接的にうつや心身のストレス反応を引き起こしているということを示している。

長時間労働と心身のストレス反応

メンタルヘルスに強く影響する要因は「睡眠」と「食事の規則性」。長時間労働そのものがメンタルヘルスに対して直接的に悪というわけではない。

「睡眠」と「食事」の保健指導をしないとメンタルヘルスを改善できない?

研究グループは、「就労者のメンタルヘルスを守るためには、単なる労働時間の削減、残業時間の総量規制だけでは不十分です」と述べている。 「仮に労働時間を削減できても、睡眠時間が不足したり、食事が不規則であったりするままであれば、メンタルヘルスの改善効果はない、ということを本研究は示しています」。 さらに、「もし長時間労働が存在していたとしても、睡眠時間が確保され、食事も乱れることがなければ、メンタルヘルスに与える影響は限定的であることも示されています」「とはいえ、あまりに長すぎる残業があれば、必然的に睡眠時間は減少してしまうため、何らかの上限あるいはインターバル勤務等には意味があると考えられます」としている。 今回の研究により、職域のメンタルヘルスの改善と不調の予防のためには、適切な睡眠や食生活を維持するための方策が必要であることがわかった。職域での睡眠指導や通勤時間の削減、昼食あるいは夕方での食事休憩のとりかたに関する工夫などが望まれる。 一方、「これは横断的な研究であり、因果関係は証明されていません。今後の適切な介入研究での実証が望まれます」、と研究グループは付け加えている。 研究は、東京医科大学大精神医学分野の渡邉天志氏、志村哲祥氏らの研究グループによるもの。研究成果は、「International Journal of Environmental Research and Public Health」に掲載された。 東京医科大学 精神医学分野 産業精神医学支援プロジェクト 医学的根拠に基づく職域のメンタルヘルス・マネジメントLong Working Hours Indirectly Affect Psychosomatic Stress Responses via Complete Mediation by Irregular Mealtimes and Shortened Sleep Duration: A Cross-Sectional Study (International Journal of Environmental Research and Public Health 2022年5月31日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月28日

- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査

- 2025年07月22日

- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ

- 2025年07月22日

- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター

- 2025年07月18日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 2025年07月18日

- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も

- 2025年07月14日

- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係

- 2025年07月14日

- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?