コロナ禍による外出や活動の自粛が長引き、運動不足により体の機能が衰え、要介護の一歩手前の状態「フレイル」になる高齢者が増えている。

自治体や企業でも、フレイル予防への本格的な取り組みを模索する動きが広がっている。

しかし、タニタの調査では、高齢者の半数以上は「フレイルが心配」と考えているものの、「フレイル健診」を受診した人は23%と少なかった。

一方、京都市は、データを活用した「フレイル対策モデル事業」に取り組んでおり、高齢者の体力を向上するなどの成果がでてきている。

高齢者の半数以上は「フレイルが心配」

でも3人に2人はフレイル健診を受診していない

フレイルは、高齢者で加齢にともない、体のさまざまな機能の低下が進み、それにより健康障害が起こりやすくなった状態。運動機能や認知機能が衰えると、介護の必要な状態におちいるリスクが高まる。心身が衰え、疲れやすくなり、家に閉じこもりがちになることも少なくない。

健康寿命を延ばすためには、フレイルを予防することが重要となる。そこで2020年4月から、75歳以上の後期高齢者を対象に、特定健康診査の「標準的な質問票」の代わりに、フレイルなど高齢者の特性をふまえ健康状態を総合的に把握するため、質問票による問診を行う健診(フレイル健診)が開始された。

しかし、高齢者ではこのフレイル健診の認知は進んでいないようだ。フレイルの予防には「栄養」「運動・身体活動」「社会参加」の3本柱で取り組む必要があるが、タニタが実施した「人生100年時代の健康とフレイルに関する調査」では、フレイルの認知は低い現状が浮き彫りになった。

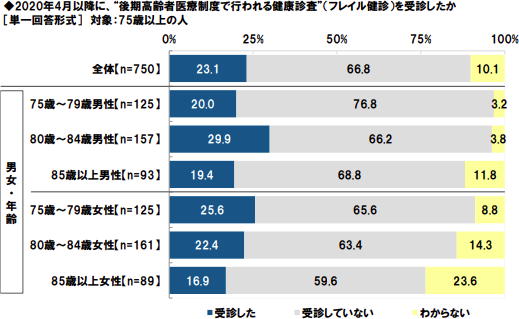

75歳以上の人を対象に、「後期高齢者医療制度で行われる健康診査(フレイル健診)」を受診したかを尋ねたところ、「受診した」と回答したのは23.1%、「受診していない」は66.8%となり、3人に2人が受診していないという結果になった。

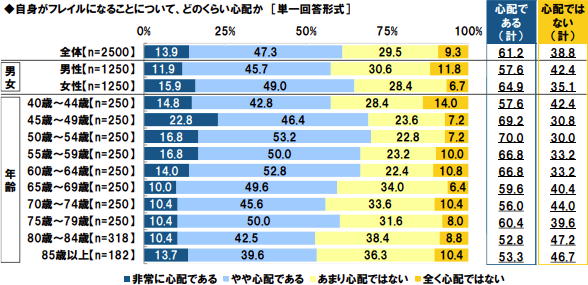

また、「フレイルになることがどのくらい心配か」を尋ねたところ、「心配である」と答えた割合は、75歳~79歳で60.4%、80~84歳で52.8%、85歳以上で53.3%となり、いずれも過半数を超えた。

出典:タニタ、2022年

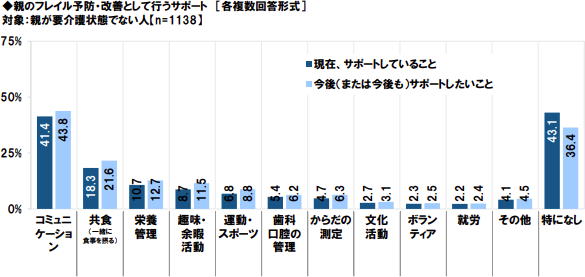

「サザエさん」はいくつになっても活動的でフレイルにならない?

さらに、親のフレイルに対する意識や取り組み状況については、親が要介護状態でない人に、親のフレイル予防・改善として「現在サポートしていること」を尋ねたところ、「コミュニケーション」(41.4%)が突出して高くなり、「共食」(18.3%)、「栄養管理」(10.7%)と続いた。その一方で、「とくにない」が43.1%に上った。

さらに、「親がフレイルになることが心配」と答えた人の32.7%は、現在サポートしていることは「とくにない」と答えており、3人に1人は取り組

みができていない現状が浮き彫りになった。

出典:タニタ、2022年

調査では、「いくつになっても活動的でフレイルにならないと思うアニメ・漫画のキャラクター」についても質問。その結果、1位は「フグ田サザエ(サザエさん)」となり、昭和時代の活力にあふれた一般女性像を描いたサザエさんの人気が高かった。

アニメ「サザエさん」では、食卓にはバランスのとれたメニューが3食並び、徒歩やバス、電車で出かけ、ときには元気に弟のカツオを追いかけるなど活発に動き、さまざまなことに興味をもち、家族や近所の人との交流を楽しんでいるサザエさんの姿が描かれている。

調査は、全国の40歳以上の男女2,500人を対象に、2022年8月にインターネットで実施したもの。

タニタでは、体脂肪計や、脚の筋力やバランスを計測できる運動機能分析装置などを提供している。「フレイルの認知は低い状態でしたが、フレイルの特徴をしっかりと捉えた回答がトップとなる結果となりました。今後も時代の変化とニーズに対応して、多様な角度から生活者の健康づくりをサポートしていきます」と述べている。

関連情報

京都市の「フレイル対策モデル事業」

データを活用し高齢者の意欲を向上 体力が改善

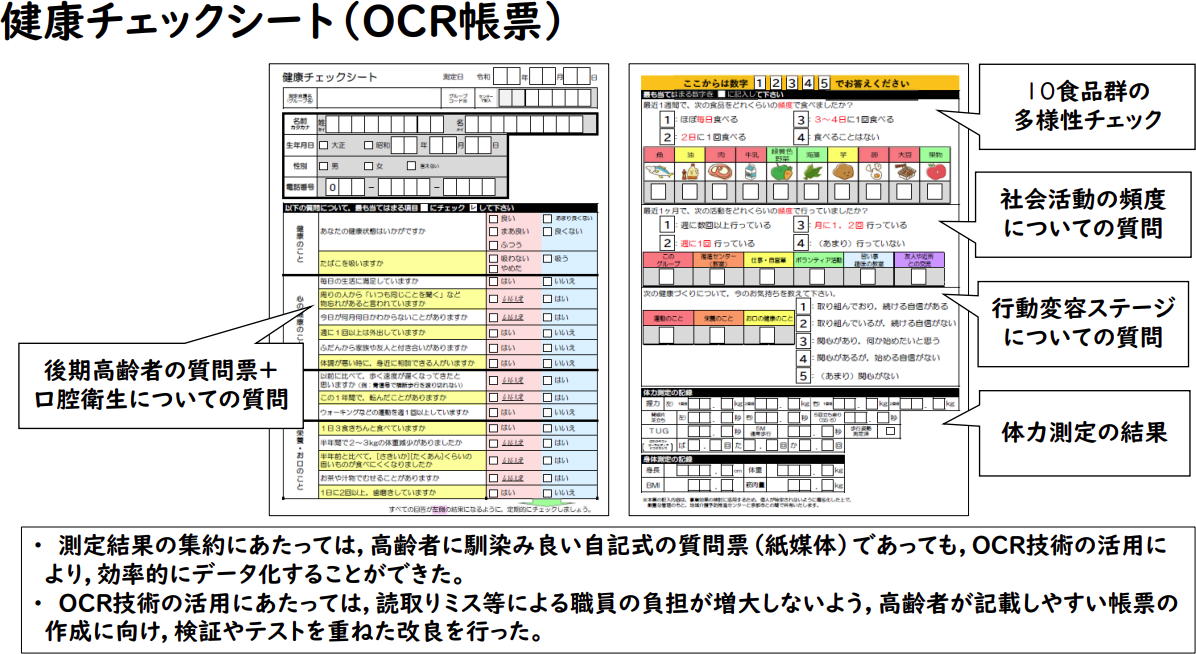

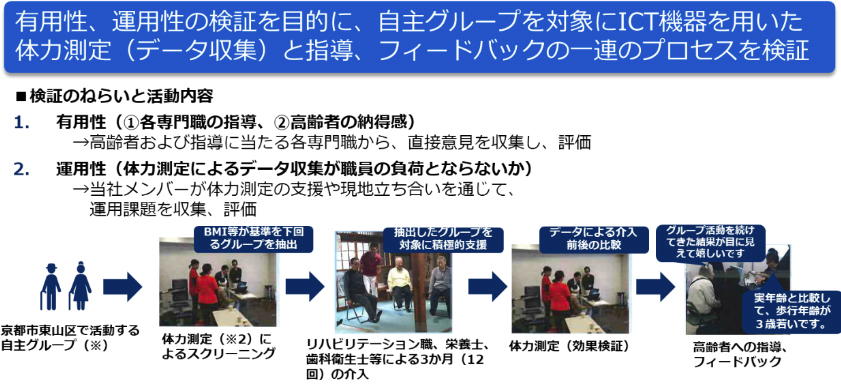

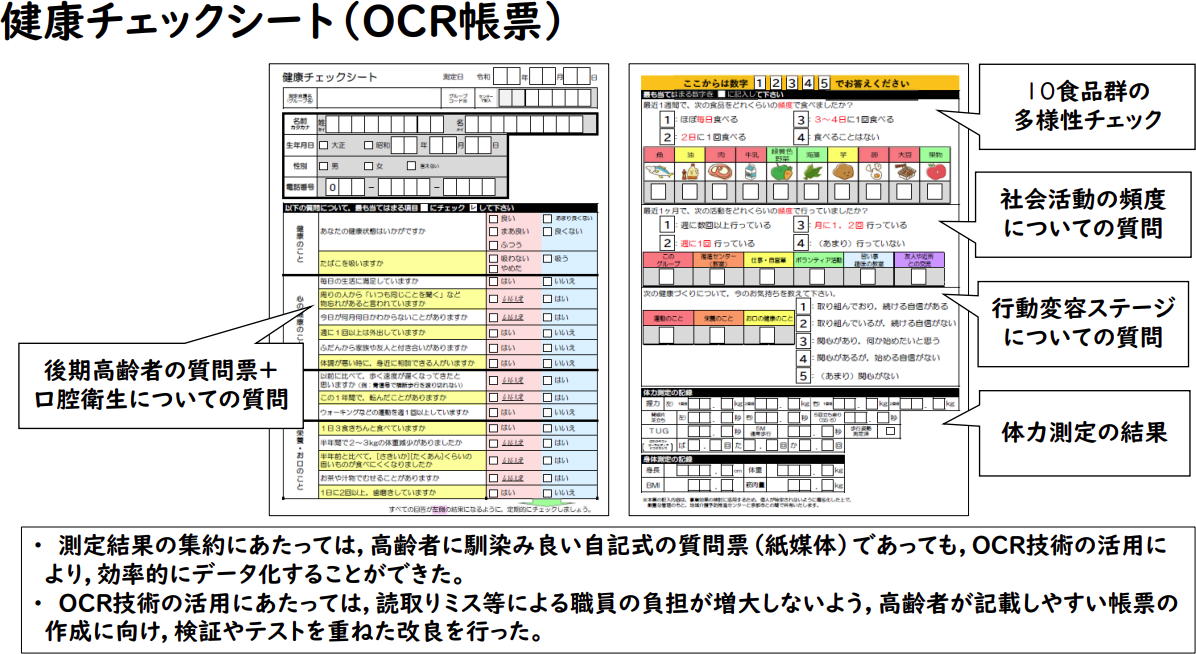

京都市では、「フレイル対策モデル事業」を通じて、市内12ヵ所の地域介護予防推進センターの支援する自主グループなどに対して、保健師や管理栄養士などの専門職の連携による支援などを行っている。

さらに、体力測定などにより効果を検証しつつ、専門職の関与や体力測定値などの情報の集約などに関する仕組みづくりに取り組んでいる。

京都市は2018年に「健康長寿・笑顔のまち・京都推進プラン」を策定。以来、先進的な取り組みを意欲的に実践している。

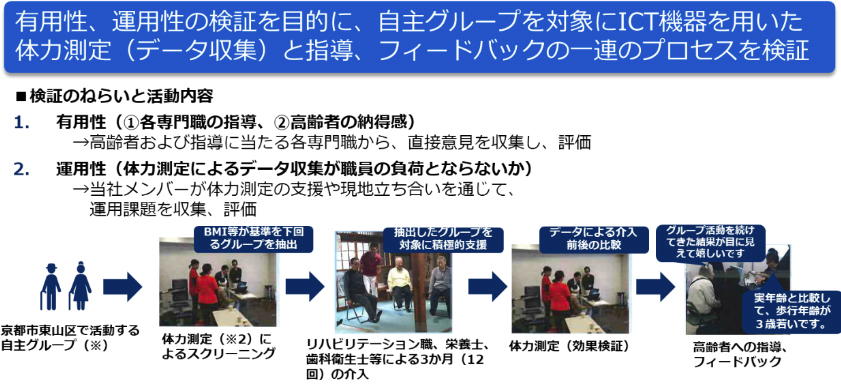

2019年度に、ICTとデータを活用してフレイル対策を進める事業に着手した。社会のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進している大手企業であるNECと連携して、仕組みの構築と検証を続け、取り組みを本格化させ、2022年度から新たなステージで取り組みを進めている。

NECが京都市とともに目指しているのは、「データを活用したフレイル予防事業の確立」。推進センターの介護予防教室などで取り組んでいるフレイルに関する体力測定の結果をデータ化し、地域高齢者の状態把握などに活用している。

その結果、高齢者の「通いの場」で、専門職による支援やデータ活用を進めることで、参加者の取組意欲の向上などにつながることが示された。取組前後のデータと比べ、通いの場全体で体力が維持・向上されているのを確認。「歩行年齢の若返り」や「食品摂取の多様性の向上」など、さまざまな効果が出てきているという。

「データを活用し、状況を"見える化"すれば、フレイル対策の成果を客観的に把握できるようになり、実効性のある施策につなげられます」と、同社では述べている。

ICTを用いた体力測定、支援実施、効果検証、フィードバックまで

自主グループの高齢者を対象に一連のプロセスを検証

出典:NEC、2021年

医療専門職によるフレイル予防事業

出典:京都市、2021年

【京都市公式】みんなでひろめよう すこやか体操

タニタ

人生100年時代の健康とフレイルに関する調査

京都市 フレイル対策モデル事業について

京都市 統合型介護予防実施マニュアル

令和2年度フレイル対策モデル事業の取組報告 (京都市)