職場における化学物質管理の大転換―「法令準拠型」から「自律管理型」へ

職場における化学物質の管理が大きく変わろうとしている。

この見直しは、2021年7月に公表された「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会」報告書を受けて進められているもの。報告書は、厚生労働省、労働組合関係者、経営者団体関係者、大学や研究所等の専門家によって2年間にわたる検討が重ねられ、取りまとめられた。

内容は「法令準拠型」から「自律管理型」への大転換であり、2022年2月と5月には労働安全衛生法政省令の改正も行われ、新しい化学物質管理体制に向けて動き始めた。

労災の8割は規制対象外の物質

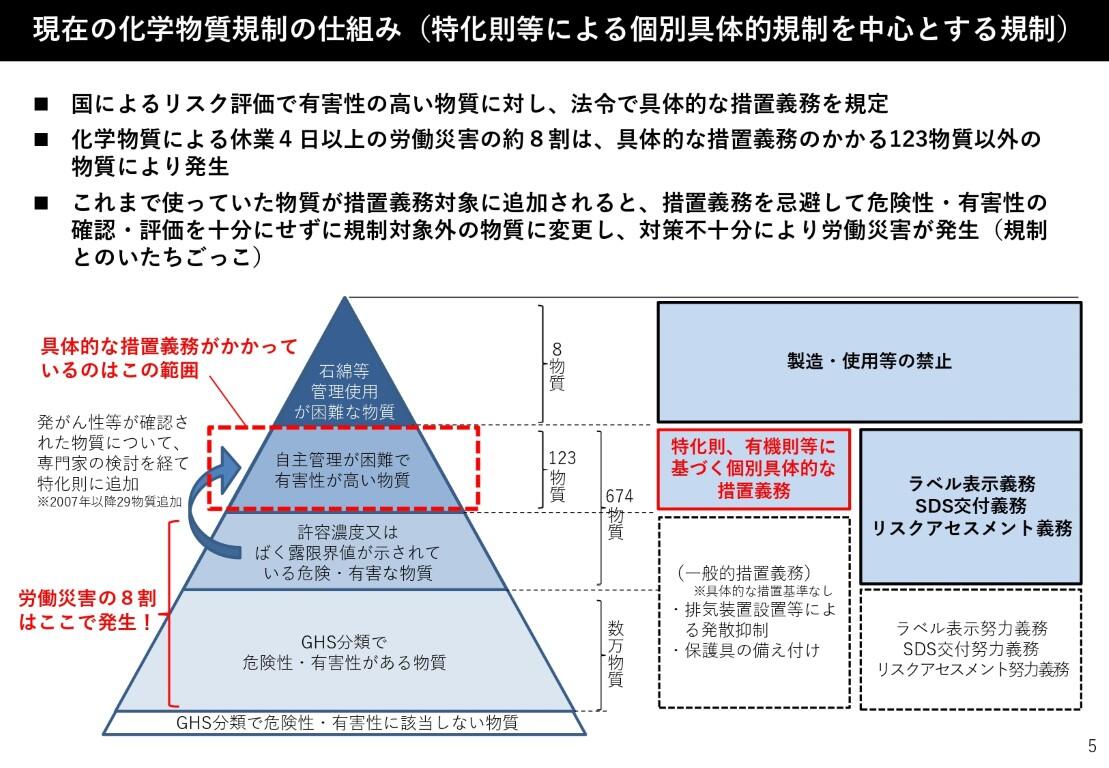

現在の化学物質規制(図1)では、ピラミッド上部に位置づけられているのがより厳しく規制されている物質である。

一番上の8物質は、有害性・危険性が極めて高く、製造・使用等が禁止されている。その下の123物質は、がんなどの重い健康障害を防止するため、特別化学物質障害予防規則や有機溶剤中毒予防規則などに基づき、健康診断や作業環境測定、局所排気装置などの設置が義務づけられている。

この123物質を含め674物質には、容器へのラベル表示、SDS(安全データシート)※の交付により、化学物質の危険性・有害性の情報が伝達され、リスクアセスメントの実施が課せられている。

※SDS:安全データシート(Safety Data Sheet)の略語で、化学物質などを譲渡、提供する際に、その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性、取り扱いに関する情報を相手方に提供するための文書のこと

一方、このような規制措置を嫌い、危険性・有害性の確認・評価を十分に行わず、規制対象外の物質に代替・変更し、対策不十分のまま使用して多くの労働災害が引き起こされている。近年の化学物質による労働災害のうち、規制対象の123物質以外によるものが8割を占めていた。

図1 現在の化学物質規制の仕組み

(画像をクリックすると、大きな画像が表示されます)

職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書のポイント(2021年7月19日)P.5より

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。