40歳未満の健診情報もマイナポータルで確認・閲覧可能へ

若年世代からの生活習慣病予防・健康づくりを

中小企業への周知や費用が課題に

しかし、依然として一部の保険者では健康情報を取得しにくい状況にあり、健康情報を活用した効果的な保健事業を行う方策が確立しているとはいえないようだ。

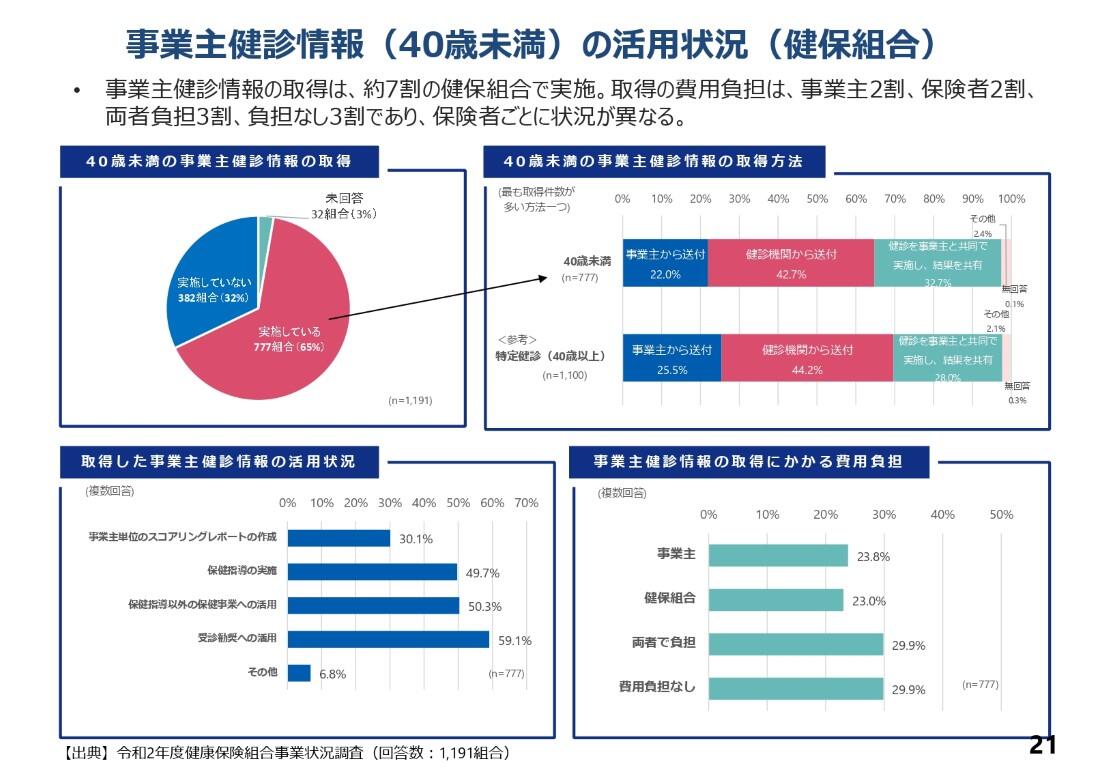

健保組合の7割は事業主健診情報(40歳未満)を取得しているが、中小企業が加盟する保険者は、それぞれ課題を抱え、取得が進んでいない。

『とりまとめ』でも「協会けんぽや総合健保等では事業者から当該情報を取得しにくい状況にあり、また、保険者において事業主健診情報(40歳未満)を活用して保健事業を行う方策が確立しているとはいえない状況にある」と現況を報告している。

企業としては、メリットや効果があると感じないとなかなか進まない。特に中小企業ではその傾向が強い。検討会メンバーからも「中小企業の事業者に、健診情報の提供の理解がなかなか進まないというか、そもそも認知されていない」「中小の事業者に配慮することが非常に重要で、『これは実際に大きな企業だからできるでしょう』というような形で、中小企業としては困窮するばかり」といった発言もあった。

課題の一つにあげられるのは「費用」の問題。健診費用については、事業者や保険者によって実態が異なっており、一律に定めるのは困難であるため「事業者、保険者及び健診実施機関等の間で、納得できる方法、形態等を十分に協議して対応することとする」としている。そのほかシステムの整備費や運営費などの問題もある。

『とりまとめ』では、国の「オンライン資格確認等システムの運営」について、次ように記している。

「既存の特定健診情報等データに関しては保険者の負担によりシステムが運営されていることや、事業主健診情報(40歳未満)は既存の特定健診等データと併せて一体としてシステム運用管理や保守等を行うこと等を踏まえつつ、運営費(ランニングコスト)の負担を検討していく」

既存の40歳以上の特定健診情報と併せたシステム整備を想定しているようだ。

40歳未満の健診情報をマイナポータルに連携させることはメリットも大きい。一方、健診項目の検討や人的負担も含めたシステムの整備が必要となってくる。システムの運用やランニングコストなどは誰が負担するのかなど、課題も残る。事業者、保険者そして健診実施機関も今後の動向を注視していく必要があるだろう。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。