「電解水素水」を飲んでいる人は酸化ストレスが低く腎機能も良好 機序の解明が待たれる 理研など

水道水から生成される「電解水素水」に着目

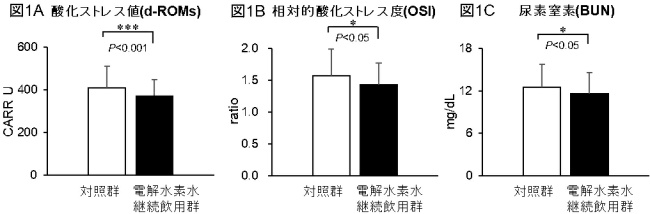

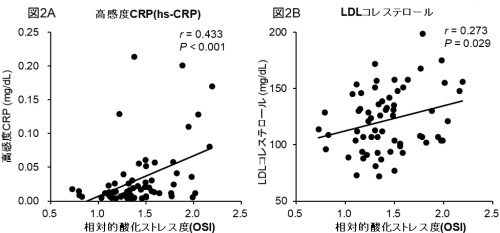

理化学研究所は、日本トリムと理研の共同研究で、整水器から生成される「電解水素水」を日常的に継続飲用している健常者と、飲用していない健常者を対象に血液検査を行い比較した。 その結果、電解水素水を日常飲用している健常者(1日500mL以上、週5日以上を6ヵ月以上継続している30~59歳の64人)は、飲用していない健常者(年齢と性別をマッチさせた470人)に比べ、血中の酸化ストレスが有意に低く、さらに腎機能の指標が有意に良いことが示された。 また、その酸化ストレスが低ければ低いほど、慢性炎症マーカー(高感度CRP値)と動脈硬化に関連するリスクマーカー(LDLコレステロール値)が低いことも確認された。 電解水素水は、水道水を整水器で浄水・電気分解することで得られる、弱アルカリ性で分子状水素を含む飲用水。また酸化ストレスは、生体の抗酸化能力を超える過剰な活性酸素が発生し、バランスが崩れて酸化に傾いた状態。細胞や組織が障害され、生活習慣病など多くの疾患に関連すると考えられている。 研究は、理化学研究所生命機能科学研究センターの渡辺恭良チームリーダーが、水野敬上級研究員、日本トリムMD室の樺山繁室長と共同で行ったもの。研究成果は、Cell Pressによって刊行されている査読付き学術雑誌である「Heliyon」に掲載された。電解水素水を飲んだ糖尿病患者で抗酸化と抗炎症を確認

身体のさまざまな不調や病気に、酸化ストレスが関連していることが指摘されており、それをいかに日常生活において予防できるかが課題とされている。日常生活での予防としては、バランスの良い食事や適度な運動の継続が推奨されているが、継続が困難なことも指摘されている。 予防には継続・習慣化のしやすさが重要となる。そこで研究グループは、1日に1.2Lの飲用を推奨されている飲料水に着目した。「電解水素水は、インフラである水道水を、蛇口に簡単に接続できる整水器に通し生成されるため、摂取の継続・習慣化が容易です」と、研究者は述べている。 さらに、「電解水素水はこれまで、試験管内試験、細胞試験、動物試験、2型糖尿病患者の飲用試験により抗酸化性および抗炎症性があることが報告されてきましたが、健康なヒト(健常者)に対する効果は不明でした」としている。電解水素水の飲用者は酸化ストレスが減少 腎機能の指標も良好

研究グループは今回の研究で、健常者でありかつ日常的に電解水素水を継続飲用している人とそうでない人の血液検査を行い比較評価した。健常ボランティア(30~59歳)を対象に、電解水素水日常飲用群(64人)、非飲用群(470人)の血液検査を行った。 その結果、電解水素水の継続飲用者は、血液中の酸化ストレスの指標である酸化ストレス値(d-ROMs)および相対的酸化ストレス度(OSI)が、非飲用者(対照群)に比べ有意に低く、また、腎機能の指標のひとつである尿素窒素(BUN)値も非飲用者に比べ有意に低いことが示された。 酸化ストレス値(d-ROMs)は、血中にある活性酸素やラジカルにより酸化された代謝産物であるヒドロペルオキシド(ROOH)量などトータルの過酸化物を反映している。 また、相対的酸化ストレス度(OSI)は、酸化ストレス値(d-ROMs)を抗酸化力値(BAP)で割って係数8.85を乗じた指数。酸化と抗酸化のバランスを示した比率であり、値が低い方が、酸化ストレスが低く良いとされている。 さらに、尿素窒素(BUN)は、腎機能のひとつの指標で、数値が高いと腎機能の低下をあらわす。 研究では、電解水素水を継続した飲用した群では、相対的酸化ストレス度(OSI)は、高感度CRPと血中LDLコレステロール値と正の相関関係を示すことも分かった。図1C 腎機能の指標のひとつである尿素窒素(BUN)値も、非飲用者に比べ有意に低い。

電解水素水が疾病予防策となる可能性を指摘

「健常者でも、電解水素水の日常的継続飲用により、血中酸化ストレスを低く抑えられ、また、腎機能が良好であることが示唆されました」と、研究者は述べている。 「本研究により、健常者の飲み水を電解水素水に替え継続飲用するだけで酸化ストレスを低く抑えていることから、電解水素水は、日常的に生活習慣化しやすい疾病予防策として期待されます」としている。 電解水素水についてはこれまでも、日常的に飲用継続している人で酸化ストレスが低く、腎機能指標が良好であることや、炎症性腸疾患モデルラットの腸組織の炎症を抑えることで腹部疼痛を緩和することや、重度疲労感を低減する作用などが報告されている。 研究は、科学技術振興機構(JST)研究成果展開事業リサーチコンプレックス推進プログラム「健康"生き活き"羅針盤リサーチコンプレックス(中核機関:理化学研究所)」、および日本トリムによる研究費の支援により行われた。同社は、家庭用管理医療機器として整水器を販売しているほか、医療用や農業用なども展開している。 理化学研究所生命機能科学研究センター日本トリム

Antioxidant effects of continuous intake of electrolyzed hydrogen water in healthy adults (Heliyon 2022年11月24日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。