保健指導ではアルコール摂取状況の聞きとりも必要 日本人の飲酒パターンは変化している?

遺伝子多型でアルコールに強いか弱いかを判定

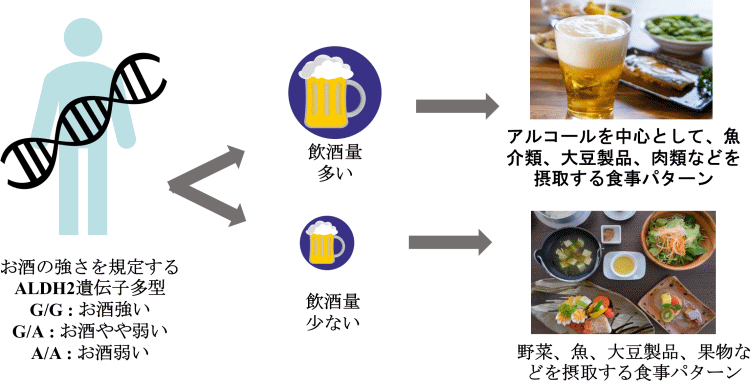

研究は、順天堂大学大学院医学研究科スポーツ医学・スポートロジーの杉本真理氏、田村好史先任准教授、河盛隆造特任教授、代謝内分泌内科学の綿田裕孝教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nutrients」にオンライン掲載された。 これまでアルコールについては、お酒に対する強さ(アルコールへの耐性)を規定する「アルデヒドデヒドロゲナーゼ2遺伝子多型(ALDH2 rs671)」が、飲酒量だけでなく、複数の食品の嗜好とも関連していると考えられていた。 この遺伝子多型により、お酒に強いか弱いかを判定することができる。ALDH2遺伝子型については、エタノールパッチテストという方法で簡易的に知ることができる。 食の嗜好性には個人差があり、生まれつき遺伝により決まっている部分があると考えられている。ALDH2遺伝子多型がお酒に弱いタイプだと、飲酒量や魚を食べる量が少なくなり、コーヒー・お茶・甘いものを摂る量が多くなることが知られている。 ヒトがお酒を飲むと、アルコールはアセトアルデヒドに分解された後、肝臓のALDH2を中心に酢酸に分解されて無毒化される。 アルコールが健康に与える影響は、病気や人種、さらには遺伝子のタイプによって異なることも分かっている。白人の99%は、ALDH2がお酒に強いタイプである「rs671G/G」だが、日本人を含めアジア人では、そのタイプは50%程度しかいない。 これまで、ALDH2と食事パターンの関連についてよく分かっていなかった。食事パターンは、さまざまな食品の習慣的な摂取を統計学的手法によりパターン化し、日常的な食生活の疾病リスクを予測するもの。食事質問表から統計学的手法を用いて評価できる。

日本人は飲酒量により3つの食事パターンに分かれる

これまで、ALDH2遺伝子多型と食事パターンの関連はこれまで明らかになっていなかった。そこで順天堂大学の研究グループは、東京都文京区に在住する高齢者を対象としたコホート研究「文京ヘルススタディー」で、ALDH2遺伝子多型と食事パターンの関連性を分析するとともに、実際の飲酒量により食事パターンにどのような影響があらわれるかを調査した。 「たとえば、ALDH2遺伝子多型の例で言えば、お酒に弱いタイプだと、"お酒や魚料理などをあまり食べず、食後にコーヒーや甘いものなどを食べる"といった、食事パターンを見出せる可能性があります」と、研究グループでは述べている。 研究に参加した65~84歳の高齢者1,612人(男性677人、女性935人)を対象に、簡易型自記式食事歴質問票(BDHQ)による食事歴調査と、ALDH2遺伝子多型の測定を行った。BDHQは、食物摂取頻度および食習慣について、選択形式で回答するA4サイズ4ページの質問票。過去1ヵ月間の食品と飲料の平均摂取量を評価できる。 食事歴を主成分分析を用いて分析したところ、男女ともに、以下の3つの食事パターンが示された――。| (1) 和食副菜型 | 魚・野菜類・イモ類・大豆製品・果物の摂取が多く、白米の摂取が少ない |

|---|---|

| (2) 和食アルコール型 | 魚介類、大豆製品、飲酒量が多く、菓子類、紅茶、コーヒーの摂取が少ない |

| (3) 洋食アルコール型 | 肉、麺類、飲酒量が多く、白米やみそ汁の摂取が少ない |

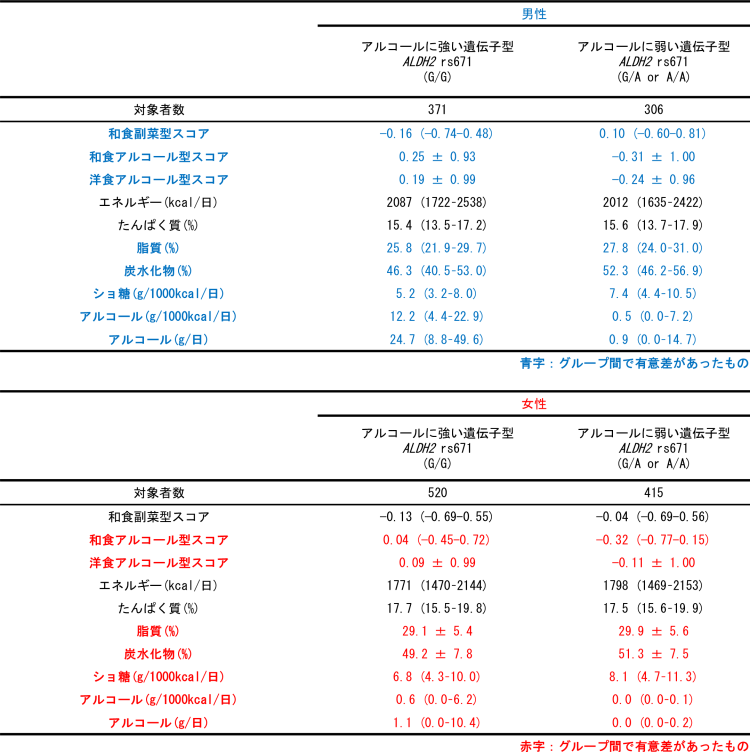

- 男性では、お酒に強い遺伝子型をもつグループで、「和食副菜型」のスコアが有意に低く、「和食アルコール型」と「洋食アルコール型」のスコアが有意に高い。

- 女性では、お酒に強い遺伝子型をもつグループで、「和食アルコール型」と「洋食アルコール型」のスコアが有意に高い。

- 男女ともに、お酒に強い遺伝子型をもつグループでは、脂質、炭水化物の摂取が有意に少なく、アルコールの摂取が有意に多い。

日本人の食事パターンは、アルコール関連の遺伝子だけでなく、飲酒量により変化している

研究グループは次に、ALDH2遺伝子多型が、各食事パターンスコアと独立して関連するかを、重回帰分析によりさまざまな因子(年齢、BMI、身体活動量、教育年数、喫煙歴)で調整して解析した。 その結果、男性ではALDH2遺伝子多型は、「和食副菜型」「和食アルコール型」「洋食アルコール型」の3つすべての食事パターンスコアと有意な関連がみられた。 しかし、飲酒量を考慮して解析を行うと、「和食副菜型」「洋食アルコール型」のスコアとALDH2遺伝子多型の関連性は消失し、飲酒量のみがそれらの食事パターンと有意に関連していることが分かった。その一方で、「和食アルコール型」のスコアは、飲酒量、ALDH2遺伝子多型のどちらとも有意に関連していた。 女性では、「和食アルコール型」「洋食アルコール型」のスコアは、ALDH2遺伝子多型と有意な関連していたが、飲酒量を考慮して解析を行うと、ALDH2遺伝子多型の関連性は消失し、飲酒量がそれらの食事パターンと有意に関連していることが分かった。 以上の結果から、ALDH2遺伝子多型と食事パターンが関連することが世界ではじめて明らかになった。しかし、飲酒量を考慮すると、ALDH2遺伝子多型とほとんどの食事パターンの関連は消失した。 このことは、ALDH2遺伝子多型と食事パターンの関連は、飲酒量が中間因子となって変化を生じさせている可能性を示している。 つまり、日本人の食事パターンは、お酒の強さを決める遺伝子により決められているわけではなく、飲酒量により変化している可能性がある。たとえば、「お酒をやめたら、甘いものを多く食べるようになった」ということを聞いたり、経験したりしている人は少なくない。飲酒量がより直接的に食事パターンを決めている

「今回の研究により、お酒の強さを決める遺伝子が食事パターンを直接決めているのではなく、飲酒量がより直接的に食事パターンを決めていることが示唆されました。つまり、健康のため禁酒や節酒をした場合に、それにより食事パターンが変化することで、予想とは違う結果につながる可能性があるということです」と、研究グループでは指摘している。 「今回の研究では飲酒量を中間因子としたALDH2遺伝子多型と食事パターンの関連が示唆されましたが、ALDH2遺伝子多型といくつかの疾患との関連も明らかになっています。そのため、ALDH2遺伝子多型と疾患の関係も、飲酒量や食事パターンが媒介している可能性があり、今後さらなる研究を進めて明らかにする必要があります」としている。 研究グループは、「今後も遺伝的影響と生活習慣の関連性をふまえた個別化予防・医療の実現を目指していきます」と述べている。 順天堂大学大学院医学研究科 スポートロジーセンター順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学

文京ヘルススタディー (Bunkyo Health Study)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。