運動に認知症の予防効果が 仲間とともに行う運動はより効果が高い 運動と社会交流を両立

仲間と行う運動が認知機能障害の抑制に効果的

運動は高齢者の認知症予防に有効であることが知られている。その効果を高めるためには、中・高強度運動を45分以上、高頻度に行うことが推奨されている。 こうした運動の時間・強度・頻度についての検討に加え、近年では、グループで行う運動が認知機能の低下を予防するのに効果的であることも報告されている。 社会交流の充実もまた、認知症予防のために不可欠な因子であり、グループでの活動は、社会的なつながりの強化や広がりをももたらすと考えられている。 しかし、これまでの研究では、運動サークルなどのグループ運動に着目しており、夫婦や友人などが2人以上で行う運動が認知機能に与える影響については検討されていなかった。 また、認知機能の低下予防効果を高める要素のひとつである、運動の頻度についても考慮されていなかった。 そこで研究グループは、高齢者を対象に、1人で行う運動および仲間と行う運動の実践状況を調査し、認知機能障害の抑制に効果的な運動スタイルと頻度を明らかにすることを目的に研究を行った。仲間と行う運動により認知機能障害の抑制効果をより強く得られる

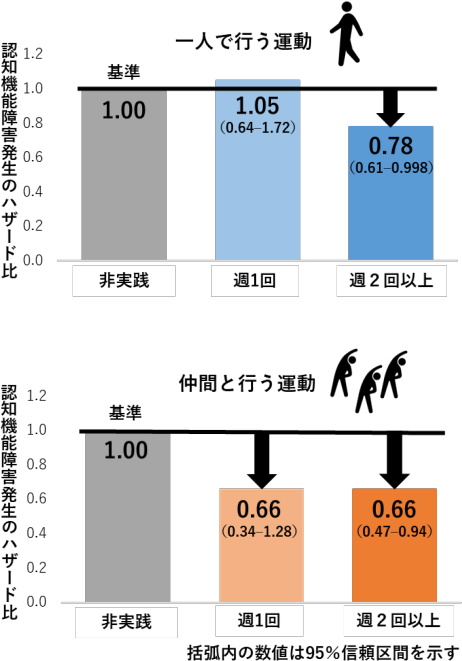

週2回以上の運動を実践している高齢者を、運動を実践していない高齢者と比較

⾼齢者がより多く実践しているのは1⼈で⾏う運動

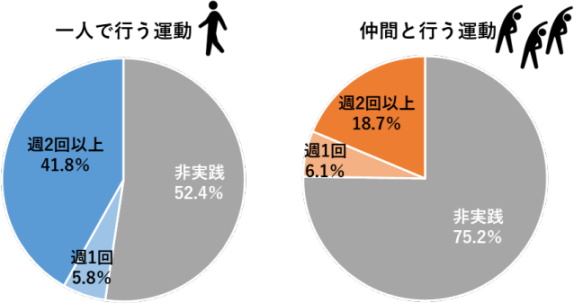

研究グループは今回、茨城県笠間市在住の高齢者を対象に2017年の郵送調査を起点として、4,358人(平均年齢 76.9歳、女性 51.8%)を対象に、約4年間にわたり追跡調査を行った。 1人で行う運動と2人以上の仲間と行う運動の実践状況を調査するとともに、厚生労働省が基準を示す「認知症高齢者の日常生活自立度」を用いて認知機能障害を判定し、これらの関連を統計解析で検証した。 解析にあたっては、年齢、性別、教育歴、主観的経済状況、独居、喫煙状況、飲酒状況、ボディマス指数(BMI)、既往歴(高血圧、脂質異常症、糖尿病、心臓疾患、神経・関節痛)、睡眠時間、抑うつ傾向、主観的認知機能、他の運動方法(例:仲間と行う運動が認知機能障害の抑制に与える影響を検討する際には1人で行う運動の実践状況)を統計的に調整した。 まず、高齢者の運動実践状況を確認。1人で行う運動については、非実践者の割合は52.4%、週1回実践者は5.8%、週2回以上実践者は41.8%だった。また、仲間と行う運動の非実践者の割合は75.2%、週1回実践者6.1%は、週2回以上実践者の割合は18.7%で、1人で行う運動の方が仲間と行う運動よりも広く行われていることが分かった。

1人で行う運動も効果はあるが、仲間と行うとより強い効果が

次に、1人で行う運動と仲間と行う運動が認知機能障害の抑制に与える影響について検討した。追跡期間中に認知機能障害が確認されたのは7.7%(337人)だった。 どちらの運動でも、週2回以上の実践により、認知機能障害の発生は有意に抑制された。しかし、効果の大きさという点では、1人で行う運動(22%のリスク減)よりも、仲間と行う運動(34%のリスク減)の方がより強い抑制効果を示した。 これらの結果から、高齢者の認知症予防では、1人で行う運動の意義を認めつつも、仲間と行う運動を推奨していくことが重要であることが示唆された。 「本研究では、1⼈で⾏う運動と仲間と⾏う運動の効果を認知機能障害の抑制という観点から検証し、どちらも認知機能障害の発⽣を抑制する⼀⽅で、仲間と⾏う運動でより⼤きな効果が期待できることを明らかにしました」と、研究グループでは述べている。 「しかし、運動での仲間の具体的な構成については考慮できておらず、今後は、運動中の他者との関わり⽅による認知機能への影響の違いを検討する必要があります」。 「たとえば、夫婦のみでの運動と、⽼若男⼥が混在する運動とでは、⼼理状態や会話のバリエーションが異なると考えられます。また、地域住⺠で集まって運動する際には、まとめ役の⼈とそれ以外の⼈とで認知機能への影響が変わる可能性もあります」としている。 筑波大学大学院人間総合科学研究科体育科学専攻 大藏研究室⼭⼝県⽴⼤学 社会福祉学部

Impact of exercising alone and exercising with others on the risk of cognitive impairment among older Japanese adults (Archives of Gerontology and Geriatrics 2022年12⽉23⽇)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。