孤独感のある人は全体の4割で、男性は30代~50代、女性は20代~30代で比較的多いことなどが、内閣官房の「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査」で示された。

「ひとり世帯」「ひとり親と子」の世帯や、「経済的な暮らし向きが苦しい」という人、「外出頻度が低い」「コミュニケーション手段が少ない」「社会活動への参加がない」という人で、孤独感が強い。

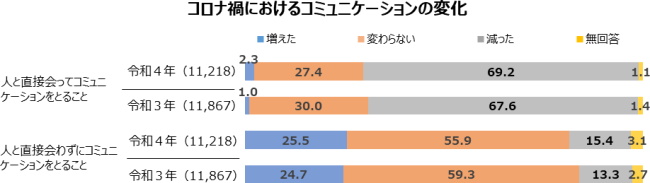

新型コロナの感染拡大の影響として、人と直接会わずにコミュニケーションをとることが「増えた」という人が多く、生活が「悪くなった」という人も4割以上に上る。

コロナ禍での日常生活の変化としては、「地域・社会とのつながり」「職場環境(働き方を含む)など」「家族以外の親しい人との関係」「心身の健康状態」を挙げた人が多かった。

孤独感のある人は、若い世代で多く、高齢者では少ない傾向

内閣官房は、「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査」を実施した。調査は、日本での孤独・孤立の実態を明らかにし、各府省や自治体などで施策を計画するうえでの基礎資料としてもらうために実施するもので、今回が5回目。

主な結果は次の通り――。

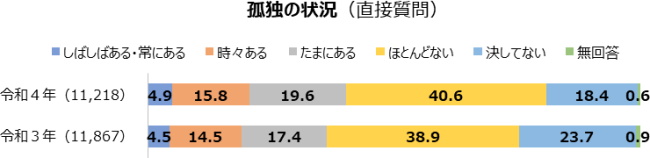

- 孤独感が「しばしばある・常にある」「時々ある」「たまにある」という人は2022年は40.3%に上り、2021年の36.4%より増えている。

- 孤独感が「しばしばある・常にある」という人が多いのは若い世代で、30代 7.2%、40代 5.9%、50代 6.2%。一方、高齢者では比較的少なく、70代 2.7%、80歳以上 2.3%となっている。

- 男女別にみると、孤独感が「しばしばある・常にある」という人は、男性 5.1%、女性 4.6%。男性は30代 6.8%、40代 5.9%、50代 7.3%、女性は20代 7.1%、30代 7.9%、40代 5.9%が比較的多い。

孤独感が「ある」という人は全体の4割

出典:内閣官房、2023年

「ひとり世帯」「ひとり親と子」「失業中」「暮らし向きが苦しい」という人で孤独感が強い

- 孤独感が「しばしばある・常にある」という人がもっとも多いのは、「ひとり世帯」9.5%で、次いで「ひとり親と子」6.5%が多い。「夫婦のみ世帯」は3.3%、「両親と子」は3.9%。

- 単身者では、孤独感が「しばしばある・常にある」という人は男性 11.9%、女性 7.0%。同居人がいると、孤独感は減る。

- 仕事別にみると、孤独感がある人の割合は、「正社員」5.0%、「非正規雇用」5.3%、「会社役員」1.7%、「自営業」3.3%、「仕事なし(失業中)」9.9%。

- 経済的な暮らし向きでみると、孤独感がある人の割合は、「大変ゆとりがある」4.2%、「ややゆとりがある」3.4%、「普通」2.3%、「やや苦しい」5.3%、「大変苦しい」14.2%。

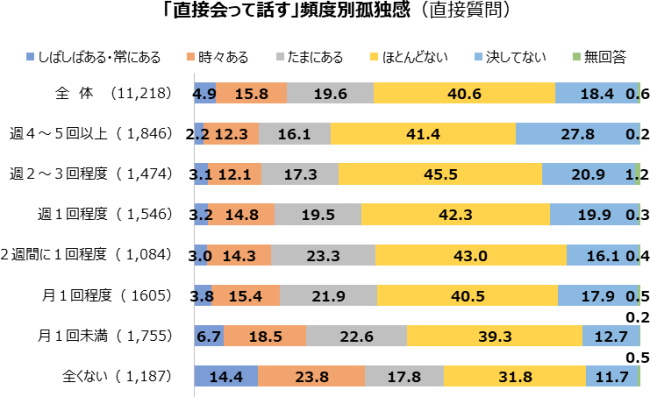

「外出頻度」「コミュニケーション手段」「社会活動への参加」「他者へのサポート意識」が少ない人で孤独感が強い

- 外出頻度でみると、孤独感がある人の割合は、「週5日以上」4.3%、「週1日未満」7.8%、「外出しない」16.0%。外出頻度の低い人で孤独感が強い傾向が示された。

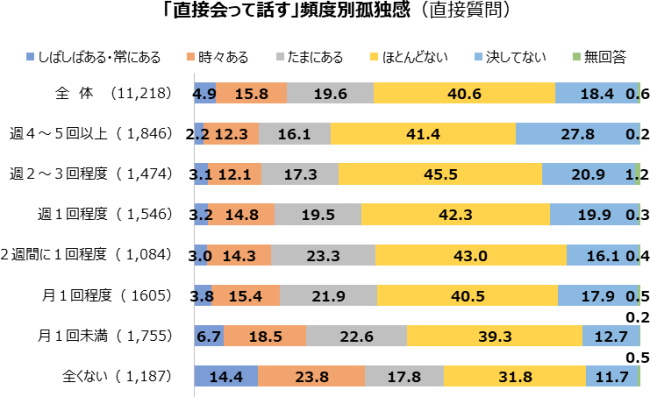

- コミュニケーションについては、その頻度が「月1回未満」6.7%、「全くない」14.4%と、コミュニケーション手段の少ない人で孤独感が強い。

- 社会活動への参加については、「いずれかの活動に参加している」2.8%、「特に参加はしていない」6.7%。社会活動への参加のある人は孤独感が少ない。

- 不安や悩みが生じた際の相談相手が「いる」という人は89.3%、「いない」という人は10.4%。その相手は、「家族・親族」90.8%、「友人・知人」62.5%、「仕事・学校関係者(職場の同僚・学校の先生など)」23.2%。

- 他者へのサポート意識については、手助けを「しようと思う」3.3%、「しようと思わない」10.4%となり、他者へのサポート意識のある人は孤独感が少ない。

- 現在の孤独感に影響を与えたと思う出来事としては、「人間関係による重大なトラブル(いじめ・ハラスメントなどを含む)」「心身の重大なトラブル(病気・怪我など)」「一人暮らし」「転校・転職・離職・退職」「家族の病気・障害」「家族との死別」が多い。

外出頻度の低い人や、コミュニケーション手段の少ない人で、孤独感は強い

出典:内閣官房、2023年

コロナ禍で生活が「悪くなった」人が4割以上 日常生活にも変化が

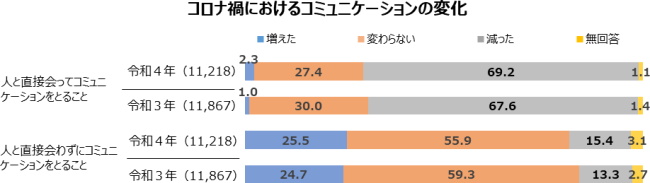

新型コロナの感染拡大の影響として、人と直接会ってコミュニケーションをとることが「減った」という人69.2%。一方、人と直接会わずにコミュニケーションをとることが「増えた」という人は25.5%

コロナ禍での日常生活の変化について、「全体が変わらない」という人は52.2%とほぼ半数。生活が「やや悪くなった」「悪くなった」という人も41.2%に上り、令和3年調査の39.9%より増えている。

コロナ禍で日常生活が変化したこととして、「地域・社会とのつながり」「職場環境(働き方を含む)など」「家族以外の親しい人との関係」「心身の健康状態」を挙げた人が多かった。

コロナ禍の影響で人とのコミュニケーションが減った人が多い

出典:内閣官房、2023年

調査は、全国の満16歳以上の個人2万人を対象に、2022年12月に実施されたもの。調査の所要を検討したのは、「孤独・孤立の実態把握に関する研究会」(座長:石田光規・早稲田大学文学学術院文化構想学部教授)。

孤独に関する事項として、▼孤独感(UCLA尺度・直接質問)、▼孤独感の継続期間、▼これまでに経験した孤独感に強く影響を与えたと思われる出来事、孤立に関する事項として、▼家族や友人とのコミュニケーション手段や頻度、▼社会活動への参加状況、▼行政機関・NPOなどからの支援、▼他者へのサポート意識、さらには、▼外出頻度、▼日常生活での不安や悩み、▼不安や悩みの相談相手、▼相談することへの感情、▼心身の健康状態、▼生活の満足度、コロナ禍でのコミュニケーションや生活の変化などについて尋ねた。

孤独・孤立の実態把握に関する全国調査(令和4年人々のつながりに関する基礎調査) (内閣官房 孤独・孤立対策担当室)