夫がタバコを吸う習慣があると妻が心筋梗塞や脳卒中に 家庭での受動喫煙の影響は深刻 日本人2万人超を調査

受動喫煙にさらされている女性は心筋梗塞や脳卒中のリスクが上昇

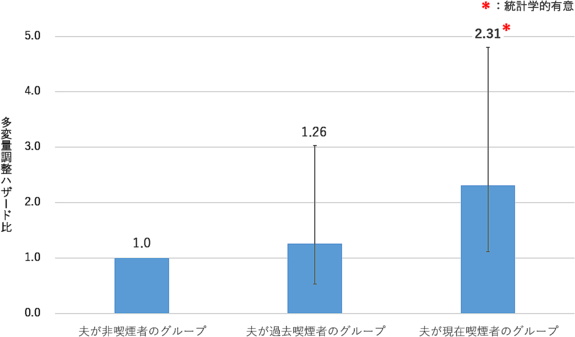

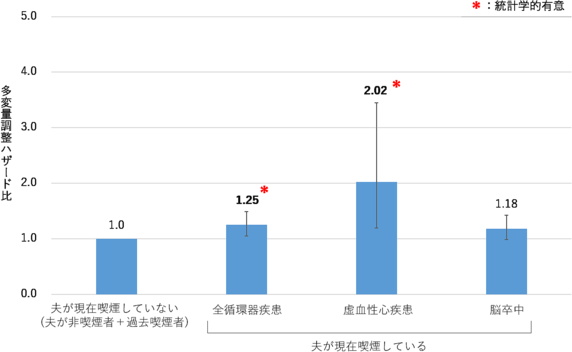

タバコを吸う習慣のない女性でも、受動喫煙にさらされることで、虚血性心疾患のリスクは2.3倍に、⼼筋梗塞や脳卒中などの全循環器疾患のリスクは1.3倍に上昇することが、日本人2万4,232人を対象とした大規模な調査で明らかになった。 虚血性心疾患は、心臓の血管が狭くなり、心臓に酸素や栄養がいきわたらなくなった状態。動脈硬化や血栓が主な原因で、運動やストレスなどをきっかけに、前胸部などに痛み(心臓の痛み)や圧迫感が生じる。 また、心疾患や脳血管疾患に代表される循環器疾患は、日本人の死因で大きな割合を占めている。 調査は、国立がん研究センターなどが実施している多目的コホート研究「JPHC研究」によるもの。40~59歳のたばこを吸わない女性2万4,232人を対象に、平均18年間追跡して調査した。 その結果、「夫が非喫煙者」という女性に比べ、「夫が現在喫煙している」女性では、虚血性心疾患の発症リスクが2.31倍に、「夫が過去にタバコを吸っていいた」女性でも1.26倍にそれぞれ上昇した。 循環器疾患についても、「夫が現在喫煙していない」という女性に比べ、「夫が現在喫煙している」という女性では、虚血性心疾患のリスクは2.02倍に、全循環器疾患のリスクは約1.25倍に、脳卒中のリスクは1.18倍にそれぞれ上昇した。 夫が喫煙していると妻の循環器疾患のリスクは上昇

夫が喫煙していると妻の循環器疾患のリスクは上昇

受動喫煙も健康へのダメージが深刻であることは明白

厚生労働省による2003年の調査によると、日本の女性の40%が、ほとんど毎日、家庭内での受動喫煙にさらされており、2004年の調査によると、日本の男性の51%が喫煙している。 「ニコチンなどタバコの煙に含まれる化合物は、血小板活性化、血管内皮障害など、心血管系の複数の生理学的経路に影響をもたらし、虚血性心疾患の発症リスクを上昇させることが知られています」と、研究グループでは述べている。 「受動喫煙でも、その影響を受けて虚血性心疾患の発症リスクが高くなると考えられます。家庭内や職場などで、継続的にタバコの煙にさらされることにより、タバコを吸わない人であっても健康影響が発生することに注意する必要があります」としている。 関連情報日本人を対象とした多目的コホート研究の成果

大阪大学、国立国際医療研究センター、国立循環器病研究センターなどの研究グループは今回の研究で、夫からの受動喫煙が、タバコを吸わない妻の循環器疾患の発症に影響をおよぼすかを調査した。 「JPHC研究」は、日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・2型糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で、国立がん研究センターを中心に実施されている多目的コホート研究。20年以上にわたり、追跡調査が行われている。 研究グループ今回は、1990年と1993年に、岩手、秋田、長野、沖縄、茨城、新潟、高知、長崎の9保健所管内に在住していた、40~59歳のたばこを吸わない女性2万4,232人を対象に、2012年まで追跡して調査した。 研究開始時に行ったアンケート調査で、「これまでにタバコを吸ったことがない」と回答した女性を対象に、夫自身のアンケート回答から、「夫が非喫煙者」「夫が過去喫煙者」「夫が現在喫煙者」の3つのグループに分け比較した。 平均18年の追跡期間中に、計103人が虚血性心疾患と診断された。受動喫煙にさらされている女性の健康を守る施策が必要

「現在、受動喫煙のないグループの女性(夫が非喫煙者、もしくは夫が過去喫煙者)と比べて、現在受動喫煙のあるグループの女性(夫が現在喫煙者)は、虚血性心疾患の発症リスクが2倍に、全循環器疾患の発症リスクは1.3倍、有意に高いことが示されました。脳卒中の発症リスクも、統計学的に有意ではありませんが、1.2倍高い傾向が示されました」と、研究グループでは述べている。 「今回の研究では、夫からの受動喫煙がある非喫煙女性では、全循環器疾患、とくに虚血性心疾患の発症リスクが上がることが分かりました」。 これまでのJPHC研究の成果では、非喫煙者と比較した、現在喫煙している女性の虚血性心疾患の発症リスクは3倍に、脳卒中は1.9倍に上昇することも示されている。 過去の研究でも、喫煙習慣がない女性でも、受動喫煙の影響を受けることが報告されている。国内外の先行研究のメタ解析では、受動喫煙は、虚血性心疾患、脳卒中、循環器疾患の発症と死亡のリスクを高めることが示されている。 欧米や北欧の先行研究でも、受動喫煙にさらされているタバコを吸わない女性の虚血性心疾患の発症リスクが60%~90%高いことが報告されている。同じことが、日本人にもあてはまることが示された。 「本研究での受動喫煙の結果も、虚血性心疾患のほうが脳卒中の発症リスクよりも高く、当人の喫煙と循環器疾患発症リスクとの結果と合致していました」としている。 多目的コホート研究「JPHC Study」(国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト)Secondhand smoke and the risk of incident cardiovascular disease among never-smoking women (Preventive Medicine 2022年9月)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。