テーマは「新たな日常やデジタル化に対応した食育の推進」 在宅時間増の社会背景も 令和4年度「食育白書」を公表

今回の特集テーマは『「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進』で、食育活動におけるデジタル技術の活用、コロナ後の食育の取り組みについて紹介。 対面での取り組みに加えてデジタル技術も組み合わるなど、現代に沿った食育を行うことが大切としている。

食育白書は2005年7月施行の食育基本法に基づき、政府が毎年、国会に報告。令和4年度の白書では、第1部で2021年度からの「第4次食育推進基本計画」で重点事項の一つに掲げる『「新たな日常」やデジタル化に対応した食育の推進』を特集で取り上げた。 背景には、新型コロナウイルス感染症の影響による在宅時間やデジタル技術活用機会の増加といった社会変化がある。

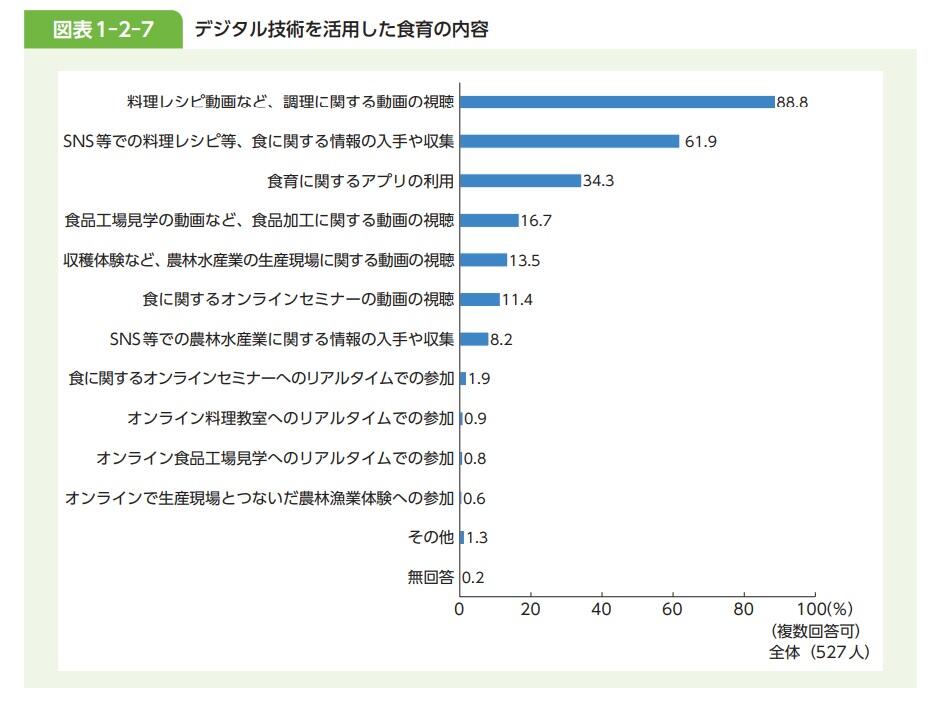

家族の中でデジタル技術を活用した食育を「利用したことがある」と回答した人は22.2%。具体的には「料理レシピ動画など、調理に関する動画の視聴」(88.8%)、「SNS等での料理レシピ等、食に関する情報の入手や収集」(61.9%)が多く、「食育に関するアプリ(料理レシピ、栄養バランス、フードロス削減など)の利用」(34.3%)が続いた。

このようなデジタル技術を活用した食育を経験して良かった点は「好きな時間や短時間に利用できる」が80.6%で最多。一方、課題や障壁については「どのような情報や体験があるかわからない」(45.5%)、「利用方法がわからない」(42.2%)、「嗅覚や味覚等の五感を活かした体験が難しい」(37.7%)などだった。

報告書では事例として、参加者がパソコンの画面を見ながらスマートグラスを装着した農家の人に収穫の指示を出し、後日収穫物を受け取って食べる「果物の遠隔収穫体験」や、魚の三枚おろしを擬似体験できるアプリで魚の調理や食事に関心を高めてもらう取り組みについて紹介。 対面での取り組みに加え、デジタル技術も効果的に組み合わせ、多様で広がりを持った食育を推進することが必要だとしている。

第2部は「食育推進施策の具体的取組」として家庭や学校、地域などにおける食育の推進をはじめ、生産者と消費者との交流促進、食文化継承、食品の安全性・栄養等に関する調査など、各取組について現状や事例を掲載。

このうち厚生労働省は妊産婦や乳幼児に対し、2023年3月に成育医療等基本方針の変更により、同方針に基づく国民運動として位置付けられた「健やか親子21」で、引き続き食育の取り組みを推進している。 一方、地域では市町村保健センターを中心に管理栄養士・栄養士などが乳幼児を対象に栄養指導を実施。2019年3月に改訂された「授乳・離乳の支援ガイド」やリーフレットなどを活用しながら食育を進めている。

例えば食育に関心を持っている国民の割合は、20年度が83.9%で25年度の目標値が「90%以上」だが、2022年度の現状値は計画策定時よりダウンして78.9%。一方で「推進計画を作成・実施している市町村の割合」は目標値の100%に対して現状値が90.5%など、目標に近づいている項目もある。 農林水産省では白書を通し、食育について国民への啓発を目指している。

令和4年度食育白書を公表(農林水産省/2023年6月6日) 授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定版) 授乳・離乳について-令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「『授乳・離乳の支援ガイド』の普及啓発に関する調査研究」

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。