厚労省「身体活動基準2023(仮称)」案で「座位行動」推奨値を提示

「健康づくりのための身体活動基準・指針の改訂に関する検討会」より

厚生労働省は、今年6月に「健康づくりのための身体活動基準・指針の改訂に関する検討会」を設置し、平成25(2013)年に策定した「健康づくりのための身体活動基準・指針2013(アクティブガイド)」の改訂に着手。

このほど開催された検討会で「身体活動基準2023(仮称)」が公表され、ライフステージ別の身体活動・運動の推奨値や「働く人が職場で活動的に過ごすためのポイント(案)」が示された。

今後、議論を重ね、基準・指針を決定して年度内に公表し、来年度からスタートする健康日本21(第三次)のアクションプランに反映させる方針となっている。

2006年度版から身体活動強度の単位「メッツ」を導入

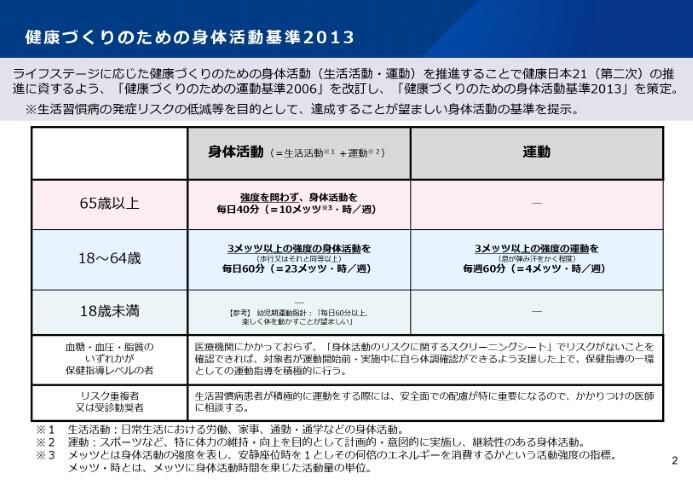

健康づくりのための身体活動・運動に関しては、平成18(2006)年に「運動基準」と「運動指針(エクササイズガイド)」を策定。平成25(2013)年には「身体活動基準」と「身体活動指針(アクティブガイド)」を策定し、健康づくりの運動基準・指針として生活習慣改善などの一翼を担ってきた。

身体活動量を評価するにあたり、2006年から身体活動の強さを表す単位として「メッツ=METs(metabolic equivalents)」を用いることとなった。座って安静にしている状態が1メッツ、普通歩行が3メッツに相当する。

身体活動の量については、メッツに活動時間(時)をかけた「メッツ・時」とし、「エクササイズ(exercise/Ex)」という単位を使用することとなった。

現在使用されている2013年度版では、身体活動基準を「18歳未満」「18~64歳」「65歳以上」に分けて示している。

国民の身体活動量は横ばいもしくは減少傾向

18歳から64歳の身体活動(生活活動・運動)の基準は、強度が3メッツ以上の身体活動を週23メッツ・時行うこととなっている。歩数に換算すると1日当たり約8,000~10,000歩になる。

しかし、働き盛り世代であってもデスクワークをしている人たちにとって、「1日8,000歩」のハードルはなかなか高い。そこで厚労省では「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」を提唱し、年齢に関係なく、今よりも10分多く毎日体を動かすことを「プラス10(テン)」という言葉で呼びかけ、少しでも身体を動かすための具体的な方法を示して身体活動量を高めようと推し進めてきた。

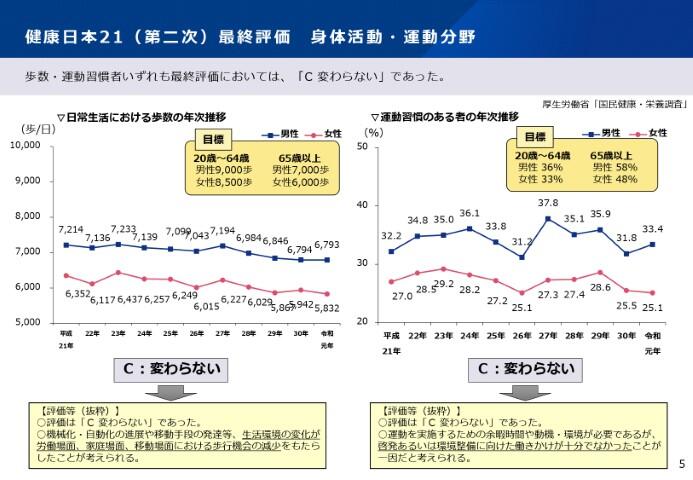

しかしながら健康日本21(第二次)の最終評価をみると、1日の歩数は横ばい、もしくは減少傾向にあり、C評価の「変わらない」だった。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。