働いている人のパフォーマンス低下への影響が強いのは[睡眠不足・運動不足・就寝前の夕食] 企業従業員1.2万人超の特定健診データを調査

どのような生活習慣が労働パフォーマンスを高めているかを調査

日本では、超少子高齢化の進行によって生産年齢人口は減少し、労働力の減少や生産性の低下が大きな課題となっている。 企業では、労働者の健康保持を通して労働パフォーマンスの改善を図る「健康経営」の一環として、喫煙・運動・食事などの生活習慣を改善する取り組みが行われている。 しかし、実際にどのような生活習慣が労働パフォーマンスを高めるのか、またそれらに性差があるのかについては、十分に明らかにされていない。 そこで、筑波大学の研究グループは、2016年の日本の企業の従業員(21~69歳)の特定健康診査と診療報酬明細書のデータおよび労働パフォーマンスの調査データを用い、1万2,476人分について、生活習慣(喫煙・運動・食事・飲酒・睡眠など11項目)と労働パフォーマンスとの関係を性別に分析した。「睡眠による休息の不足」がもっともパフォーマンス低下に関係

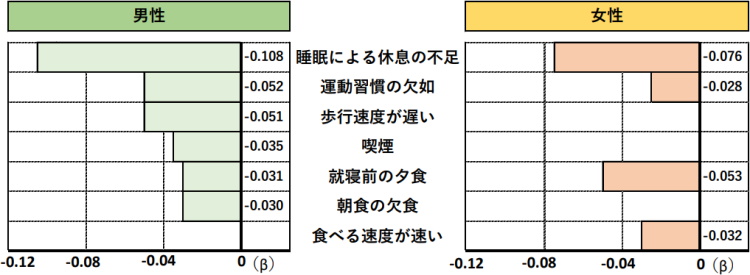

その結果、男女ともに「睡眠による休息の不足」がもっとも強く労働パフォーマンスの低下に関係し、次いで運動習慣の欠如、就寝前の夕食が関係することが分かった。 さらに男性では、「歩行速度が遅いこと」「喫煙」「朝食の欠食」が、女性では「食べる速度が速いこと」が、それぞれ労働パフォーマンスの低下と関係しており、男性の方がより多くの生活習慣が労働パフォーマンスと関係することも分かった 研究は、筑波大学体育系の武田文教授らの研究グループによるもの。研究成果は「Journal of Public Health」に掲載された。βのマイナス絶対値が大きいほど労働パフォーマンスが低い

特定健康診査の質問票のデータから生活習慣11項目を調査

研究グループは今回、生活習慣については、特定健康診査の標準的な質問票のデータから、生活習慣11項目[喫煙・運動習慣・身体活動・歩行速度・就寝前の夕食・夕食後の間食・朝食の欠食・食べる速度・飲酒頻度・1日当たりの飲酒量・睡眠による休息]について調査した。 労働パフォーマンスについては、出勤している労働者の健康問題による労働遂行能力の低下を表す「プレゼンティーズム」の指標である「世界保健機関健康と労働パフォーマンスに関する質問紙(短縮版)日本語版」(WHO-HPQ)の調査データから、HPQ得点を算出した。 生活習慣について具体的には、男性では、▼睡眠による休息の不足(β=-0.108)、▼運動習慣の欠如(β=-0.052)、▼歩行速度(β=-0.051)、▼喫煙(β=-0.035)、▼就寝前の夕食(β=-0.031)、▼朝食の欠食(β=-0.030)が、それぞれHPQ得点と関連していた。 女性では、▼睡眠による休息の不足(β=-0.076)、▼就寝前の夕食(β=-0.053)、▼食べる速度(β=-0.032)、▼運動習慣の欠如(β=-0.028)が、それぞれHPQ得点と関連していた。 関連情報パフォーマンス改善のための生活指導の優先項目が明らかに 性差をふまえた支援も

また、受療状況について、診療報酬明細書のデータから、高血圧・糖尿病・脂質異常症・悪性新生物・筋骨格系疾患・精神疾患・歯科疾患に関して治療・処置・薬剤投与いずれかの有無を基に受療を判定した。 男女別に、HPQ得点を目的変数、生活習慣11項目を説明変数(基準カテゴリ:良好な生活習慣)、属性(年齢、職種、役職)および受療状況を調整変数とした重回帰分析(強制投入法)を実施した。 「企業従業員の労働パフォーマンス改善に向けた生活習慣の改善の取り組みとして、睡眠の改善、運動習慣の定着、適切な時間の夕食摂取などの指導や職場環境の整備が重要です。また、性差をふまえた支援・対策を検討することも望まれます」と、研究者は述べている。 筑波大学体育系 武田 文 研究室Relationships between lifestyle habits and presenteeism among Japanese employees (Journal of Public Health 2023年11月9日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。