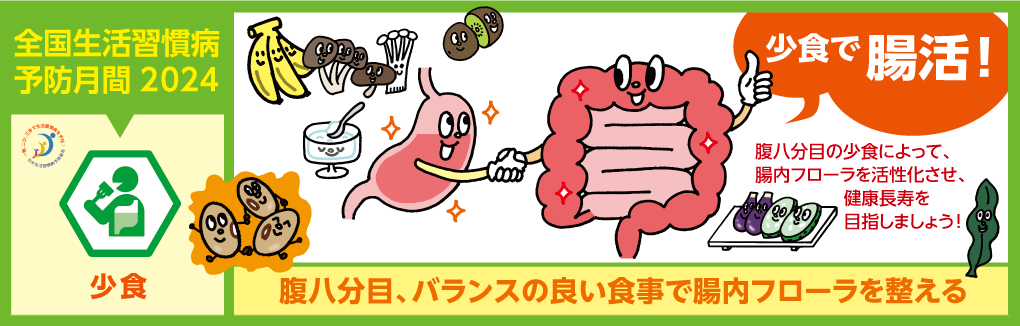

【毎年2月は全国生活習慣病予防月間】2024年のテーマは「少食で腸活」

~「一無、二少、三多」の生活習慣を腸内細菌の働きから検証するWeb講演会を公開中! ~

毎年2月は「全国生活習慣病予防月間」。2024年のテーマは「少食で腸活!」です。

毎年2月は「全国生活習慣病予防月間」。2024年のテーマは「少食で腸活!」です。全国生活習慣病予防月間2024公式サイトでは、市民公開講演会のほか、スローガン川柳入賞作品、生活習慣病予防啓発ポスター・リーフレットを公開中です。

市民公開講演会(Web講演会)では、腸内細菌研究の第一人者である内藤裕二先生(京都府立医科大学大学院 医学研究科 生体免疫栄養学 教授)が登場します。前半は日本の健康問題と腸内細菌との関連についての解説、後半には腸内細菌からみて当協会の健康スローガン「一無、二少、三多」は正しいのか、という刺激的なテーマで講演いただきました。

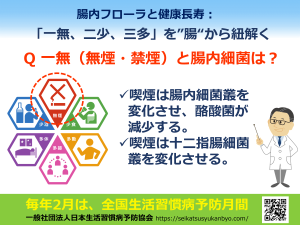

「喫煙は腸内細菌叢を変化させ、酪酸菌が減少する」「腸内細菌が産生するエタノールに注意」「カロリー制限の効果の一部は腸内細菌依存性」など、内藤先生の楽しいトークで、腸内細菌が健康に果たす役割をよく理解できる講演となりました。

「腸活と健康的な生活習慣」にご興味のある方は、ぜひweb講演会にお立ち寄りください。

全国生活習慣病予防月間2024

市民公開講演会(Web講演会)

講演1「少食で腸活」

蒲池 桂子先生 女子栄養大学 栄養クリニック 教授、当協会 理事

大阪の万博開催が来年に迫ってきましたが、半世紀以上前の1970年にも大阪で万博が開催されました。蒲池先生によるとその1970年は、日本人の食生活の欧米化が顕在化しはじめた年とのことです。それ以降、炭水化物の摂取量は減り脂質が増えているようです。しかしそのような栄養バランスの変化だけではなく、「和食」の重要な要素であるしつらえや挨拶が失われつつあることも、大きな変化でした。

しつらえとは、「いただきます」といった挨拶を含めた食事のマナーや雰囲気などのことです。そのようなしつらえが、実は健康にとって意外なほど大切なことだと蒲池先生は指摘します。また、「腸活」という視点から、野菜摂取の重要性を強調。例えば、女性は更年期を境に加齢変化が目立ちやすくなりますが、野菜を多く食べることで肌つやを落とさずに体重や検査データを改善できるそうです。

講演ではそのほかに、塩を使わず簡単に料理をおいしくできる裏技、"みそ汁にトマト!"といった先生のおすすめなど紹介されました。

講演2「腸内細菌叢と健康長寿:一無、二少、三多を"腸"から紐解く!」

内藤 裕二先生 京都府立医科大学大学院 医学研究科 生体免疫栄養学 教授

講演2は腸内細菌研究の第一人者である内藤先生が登壇します。前半では、現在の日本の健康問題と腸内細菌との関連について、後半は腸内細菌からみて「一無、二少、三多」は正しいのか、という当協会にとっては刺激的なテーマでご講演いただきましたが、内藤先生の楽しいトークを交えた検証で、腸内細菌が健康に果たす役割をよく理解できる内容になりました。

■Part1:腸内フローラと健康長寿

Part1では、胃や腸などの消化管と腸内細菌が健康長寿に果たす役割が解説されます。胃や腸といった消化器が、食べた物を消化・吸収する臓器であることは誰でも知っていますが、それだけでなく、ホルモンの分泌や免疫、炎症、認知機能などにも深くかかわっていて、その多くが腸内フローラの働きを介したもののようです。

Part1では、胃や腸などの消化管と腸内細菌が健康長寿に果たす役割が解説されます。胃や腸といった消化器が、食べた物を消化・吸収する臓器であることは誰でも知っていますが、それだけでなく、ホルモンの分泌や免疫、炎症、認知機能などにも深くかかわっていて、その多くが腸内フローラの働きを介したもののようです。

また、日本人の死因はかつて、がん、心臓病、脳卒中、肺炎がトップを占めていましたが、近年では老衰が3位まで順位を上げてきたことを指摘。老衰の一歩手前の「フレイル」という状態の改善や予防の重要性を強調し、そのフレイルにも腸内細菌が深く関係していることをデータで示されます。例えば、百寿者が全国平均の約3倍も多く「長寿の街」と呼ばれている京丹後市の住民と京都市の住民の腸内細菌を比べると、いくつかの細菌の割合が明らかに違うそうです。長寿に伴うフレイルという問題を解決する鍵は、腸内細菌にあるのかもしれません。

■Part 2:一無、二少、三多を"腸"から紐解く

Part 2は、当協会の根幹とも言うべき「一無、二少、三多」という健康スローガンが、最新の腸内細菌研究の成果と照らし合わせて正しいかが検証されます。判定の結果はぜひ動画をご覧いただくとして、ここでは、その検証の過程で示されるエビデンスをいくつか紹介します。

糖尿病に関連する臓器と言えば、通常は膵臓や肝臓を思い浮かべるでしょう。しかし最近、十二指腸に熱を加えるなどしてその細菌叢を変化させると、血糖値が改善するという研究結果が報告されたそうです。また、加糖飲料がエネルギー過多を介して肥満や脂肪肝を招くという考え方は古くからありますが、腸内細菌が過剰な糖を利用して微量のアルコールを作り出し、アルコールが代謝されにくい日本人の肝機能異常の一因となっている可能性も示唆されているとのことです。

ほかにも、活発な運動をしている人からの糞便移植によるアルツハイマー病治療の研究など、腸内細菌研究の最前線に触れることができる内容です。

総合討論】「一無、二少、三多と腸活」

続いて行われた総合討論には吉田博先生(東京慈恵会医科大学附属柏病院院長/当協会専務理事)が加わり、宮崎滋理事長の司会により進行しました。

吉田先生の「腸内細菌からみた至適の栄養バランスとは?」との疑問に対して内藤先生は、京丹後長寿研究からの知見として、「タンパク質量はわずかに影響があるようだが、重要なのは動物性タンパク質ではなく、植物性タンパク質のようだ。糖質と脂質はほとんど関係ない。むしろ、食物繊維やミネラル、ビタミンの摂取量の差が認められる」と回答。また、その食物繊維は、健康上のメリットが強調されることの多い緑黄色野菜ではなく、「その他の野菜」としてまとめられるような、例えば根菜類の摂取量の違いが大きいとのことです。

これに関連して蒲池先生は、「これからの栄養指導は、腸内細菌叢をいかに整えるかを目的とするものへと、内容が大きく変わっていくのかもしれない」と、研究成果の臨床応用に期待を示しました。

少食で朝食スローガン川柳優秀作

「少食」「腹八分」「SDGs」などをテーマにスローガン川柳を公募し、全国より、1,813通、6,092作品のご応募がありました。ご応募いただきました皆様には、心より御礼申し上げます。

「人生と 食はゆっくり 噛みしめて」(愛知県・74歳・かる吉)

<優秀賞>

「腹八分 サステナブルな 食習慣」(岩手県・40歳・眠子)

「少食も 足るを知れば 笑食に」(大阪府・38歳・りお)

「八分でも 食べる幸せ 十二分」(新潟県・50歳・てるぼうず)

少食で腸活:スローガン川柳のすべての受賞作はこちら

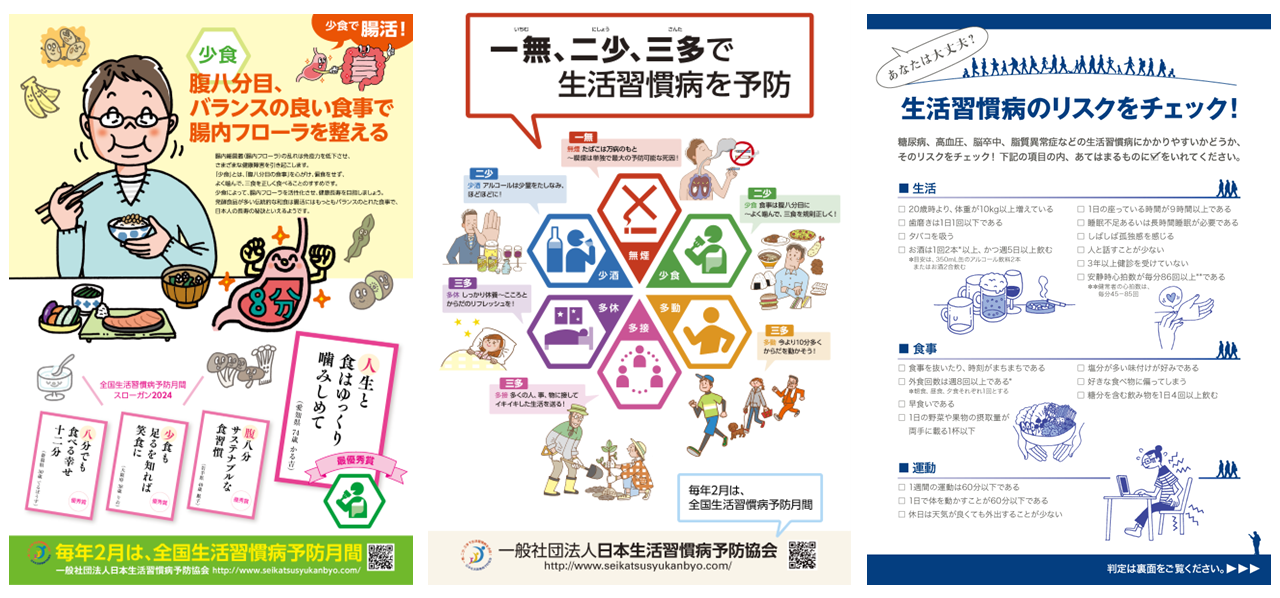

生活習慣病予防 お役立ちツールのダウンロード

「全国生活習慣病予防月間」、「一無、二少、三多」のポスターやリーフレット」や「生活習慣病のリスクをチェック」を無償でダウンロード可能です。なお、印刷物やWebsiteでの掲載、掲示、配布などのご希望の方は事務局までご一報ください。

主 催

一般社団法人 日本生活習慣病予防協会

協 賛

株式会社タニタ

株式会社明治

サラヤ株式会社

松谷化学工業株式会社

後 援

厚生労働省、公益財団法人 健康・体力づくり事業財団、健康日本21推進全国連絡協議会、公益財団法人 8020推進財団、公益財団法人 循環器病研究振興財団、公益社団法人 アルコール健康医学協会、公益財団法人 日本糖尿病財団、一般社団法人 日本サルコペニア・フレイル学会、一般社団法人 日本肥満学会、一般社団法人 日本肥満症予防協会、一般社団法人 日本くすり教育研究所、一般社団法人 日本産業保健師会、特定非営利活動法人 日本人間ドック健診協会、日本健康運動研究所

関連情報

■一無、二少、三多とは?

生活習慣病は長い時間をかけて進み、病気として自覚しにくいという問題があります。それを防ぐには、日頃の体調、身体の些細な変化など、つねに自分自身の健康に目を向ける必要があります。そして、中高年になってからではなく、若い頃から、適正な生活習慣を獲得し、維持することが大切です。「一無、二少、三多」は、当協会の名誉会長 池田義雄が1991年に提唱し、当協会が普及啓発に努めています。2024年1月23日(「一無、二少、三多の日」)に池田義雄名誉会長の最新インタビューを公開しました。

自分で自分の健康を守る~『一無、二少、三多』が、今まさに求められている

■全国生活習慣病予防月間 市民公開講演会公開中!

全国生活習慣病予防月間2023「一無」:あなたと地球の健康のために禁煙を!

全国生活習慣病予防月間2022「多接」:こころの密を育てる、ほか!

全国生活習慣病予防月間2021「多休」:スマホ時代の仕事オフのつくりかた!

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。