血圧が少し高いだけで脳・心血管疾患のリスクは2倍に上昇 日本の労働者8万人超を調査 早い段階の保健指導が必要

働いている人は「少し血圧が高い」段階から健康改善が必要

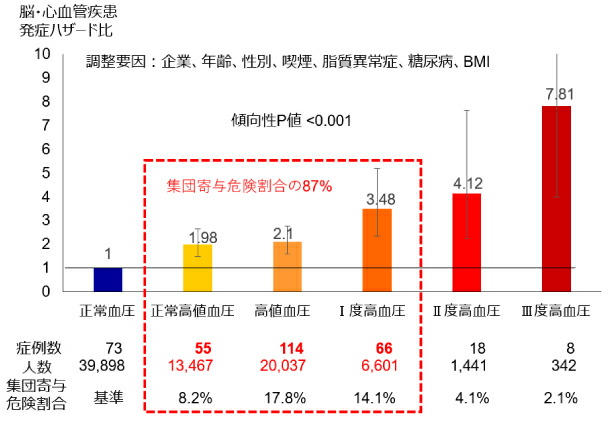

横浜市立大学は、企業など10数社の従業員などを対象とした多施設共同研究「J-ECOHスタディ」に参加した、高血圧の治療中ではない8万1,876人を最大9年間追跡して調査した結果、「少し高い血圧」の段階から脳・心血管疾患の発症リスクが高まることを明らかにした。 少し高い血圧(正常高値血圧)[収縮期血圧 120~129mmHg かつ 拡張期血圧 80mmHg未満]の段階から、脳・心血管疾患の発症リスクは約2倍に上昇した。 さらに、発症した人の数は、血圧分類の「少し高い血圧(正常高値血圧)」から「軽め高血圧(I度高血圧)」までの労働者に多いことが分かった。 高血圧の治療中ではない人のなかでは、血圧が少し高いだけで、脳・心血管疾患の発症リスクは3.48倍になった。 「就労世代では見過ごされがちな、"少し高い血圧段階からの血圧管理"の重要性が示されました。正常高値血圧の段階から血圧管理に取り組むことが重要であり、今後の保健指導の取り組みの後押しとなることが期待されます」としている。 研究は、横浜市立大学医学部公衆衛生学・大学院データサイエンス研究科の桑原恵介准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、日本高血圧学会の国際誌「Hypertension Research」にオンライン掲載された。高血圧の治療中ではない労働者8万1,876人を最大9年間追跡して調査

血圧分類は「高血圧治療ガイドライン2019」による

日本の勤労者の血圧と脳・心血管疾患の関連を調査

脳・心血管疾患は日本人の死因の第2位であり、職場での労働損失の原因疾患としては第3位に位置することが報告されている。 脳・心血管疾患の発症に対して、高血圧が関係することは知られているが、血圧分類はエビデンスの蓄積とともにアップデートされてきた歴史があり、最近では日本高血圧学会が、「高血圧治療ガイドライン2019」で新たな血圧分類を提唱している。 しかし、この新しい血圧分類と脳・心血管疾患発症の関係を調べた日本の研究はほとんどなく、新たに定められた「正常高値血圧」の段階から脳・心血管疾患リスクが、どれくらい上昇するかははっきりと分かっていない。 また、過去の日本の研究は2000年代以前に測定した血圧値を用いた研究が多く、比較的高齢な人を対象とした研究が多く、現在の働く世代にどれほど適用できるかは不明だ。 そこで研究グループは、企業等に勤務する労働者を対象とした「J-ECOHスタディ」のデータを用いて、働く世代での最新の血圧分類と脳・心血管疾患発症との関係を調査した。 「J-ECOHスタディ」(職域多施設研究)は、関東・東海地方に本社がある企業の社員・従業員約10万人を対象とした大規模職域コホート研究。毎年受診する定期健康診断のデータに加えて、在職中の死亡、心血管疾患(脳卒中・心筋梗塞)の発症、長期病気休業(連続30日以上の病休)の取得といった情報を、各社の産業医を通じて収集し、日本の勤労者の健康に関するエビデンスづくりを行っている。正常高値血圧の段階から脳・心血管疾患のリスクは上昇

研究グループは、J-ECOHスタディ参加施設の労働者のうち、2011年度または2010年度に職域定期健康診断を受診した、高血圧の治療中ではない20~64歳の男女8万1,786人を対象に解析した。追跡期間中に、334人が脳・心血管疾患を発症した。 その結果、血圧が高くなるほど脳・心血管疾患発症リスクは上昇し、正常血圧群を基準として、調整ハザード比は正常高値血圧群で1.98、高値血圧群で2.10、I度高血圧群で3.48、II度高血圧群で4.12、III度高血圧群で7.81となった。 集団寄与危険割合は、高値血圧群がもっとも高く(17.8%)、それにI度高血圧群(14.1%)、正常高値血圧群(8.2%)が続いた。 一方、II度高血圧(4.1%)やIII度高血圧(2.1%)の占める割合は低く、高値血圧群からI度高血圧群までの血圧が少し高い集団が、寄与危険割合のほとんど(87%)を占めることも分かった。 これらの結果より、正常高値血圧の段階から、脳・心血管疾患発症リスクに対する取り組みが必要であることが明らかとなった。| (1) 正常血圧 | 収縮期血圧 120 ㎜Hg未満 かつ 拡張期血圧 80mmHg未満 |

|---|---|

| 収縮期血圧 120~129mmHg かつ 拡張期血圧 80mmHg未満 | |

| (3) 高値血圧 | 収縮期血圧 130~139mmHg かつ/または 拡張期血圧 80~89mmHg |

| (4)I度高血圧 | 収縮期血圧 140~159mmHg かつ/または 拡張期血圧 90~99mmHg |

| (5) II度高血圧 | 収縮期血圧 160~179mmHg かつ/または 拡張期血圧 100~109mmHg |

| (6) III度高血圧 | 収縮期血圧 180mmHg以上 かつ/または 拡張期血圧 110mmHg以上 |

血圧があまり高くない勤労者も意識的に血圧管理を 保健専門職が後押し

「本研究の結果から、たとえ健康診断で血圧があまり高い値ではなかったとしても、勤労者本人は意識的に血圧管理に取り組んでいくことが期待されます」と、研究者は述べている。 「とくに、企業や保健医療の専門職は、そうした勤労者の取り組みを後押ししていくことが求められます。研究面では、正常高値血圧・高値血圧から正常血圧まで血圧を戻すことで、脳・心血管疾患リスクが低下するかどうかを就労世代で検証していくことが望まれます」としている。 横浜市立大学医学部・大学院医学研究科 公衆衛生学教室Blood pressure classification using the Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension and cardiovascular events among young to middle-aged working adults (Hypertension Research 2024年4月8日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。