【フレイル予防】やせの人は脳卒中リスクが高い 肥満だけでなく低体重も健康リスクに 日本人5.6万人のデータを解析

やせ(低体重)の脳梗塞や脳出血への影響は大きい

日本人の脳卒中患者では、脳卒中後の症状の経過に体格指数(BMI)が影響しており、低体重(BMI 18.5未満)は症状の経過不良に関連し、普通体重(BMI 23~25)は良好な経過に関連することが、国立循環器病研究センター(国循)の調査で示された。 研究は、国循が運営している「日本脳卒中データバンク」(JSDB)の登録情報を用いたもので、国内の多施設の脳卒中急性期患者の2006年1月~2020年12月のデータを解析した。 これまで肥満度の高い患者は、そうでない患者に比べて、生活習慣病や心血管病の発症リスクが高い一方、心血管病の発症後の機能回復はむしろ良好であることが報告されており、「肥満のパラドックス」と呼ばれている。 とくに高齢者の低体重は、低栄養やフレイルおよびサルコペニアといった全身状態や心身の脆弱性、身体的機能の低下につながることが多く、急性期脳卒中の発症後の消耗に対して体力が乏しいことが、症状の経過不良に影響していると考えられている 「フレイルやサルコペニアなどの影響が考えられる高齢者の体重減少の抑制は、脳卒中の改善でも重要と考えられます」と、研究者は述べている。低体重と脳梗塞や脳出血の症状の経過不良との関連を解明

研究グループは今回、JSDBに登録された計5万6,230人の急性期脳卒中例を、脳梗塞[4万3,668人、平均年齢74歳、男性61%]、脳出血[9,741人、平均年齢69歳、男性56%]、くも膜下出血[2,821人、平均年齢63歳、男性33%]のいずれかのグループに割り当てた。 その結果、次のことが明らかになった――。- BMI 18.5未満の低体重は、脳梗塞と各病型(心原性脳塞栓症、アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞)や脳出血での症状の経過不良のリスクを約1.4~2.3倍に高めた。

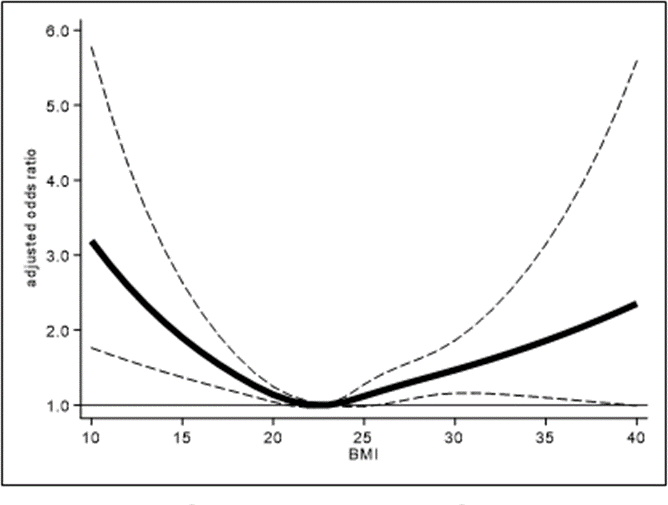

- アテローム血栓性脳梗塞では、BMIと経過不良にU字型の関連がみられ、症状経過の不良のリスクは、低体重の人では約1.5倍、肥満(2度)の人では約1.4倍にそれぞれ上昇した。

- 低体重は、とくに重症の脳梗塞や再灌流療法後での経過不良のリスクを約1.4倍に高めた。

- BMI 23~25の過体重や、80歳以上の高齢者でのBMI 25~30の肥満(1度)のグループは、脳梗塞後の経過不良のリスクが9~17%低下し、「肥満のパラドックス」がみられた。

体重管理の目標は「BMI 25」を基準にするのが適切

肥満は脳卒中でも、発症リスク因子となるが、これまで脳卒中の発症後の転帰についての研究結果は一貫しておらず、欧米で行われた研究では、脳梗塞ではBMI 18.5未満の低体重の患者も転帰不良であることが報告されている。 また、日本は欧米に比べて肥満度の高い人が少ないことから、日本人集団に関する独自の検証が必要とされていた。そこで研究グループは今回、多施設国内共同レジストリ研究から、BMIが脳卒中病型毎の転帰におよぼす影響を検証した。 「大規模な個別臨床情報であるJSDBを使用して詳細な解析を行なった結果、先行研究と一致して、低体重と脳梗塞や脳出血の転帰不良との関連が示されました。とくに高齢者では、フレイルやサルコペニアなどにも影響する体重減少を抑制することが、脳卒中診療でも重要と考えます」と、研究者は述べている。 「また、低体重だけでなく、BMI 30以上の肥満もアテローム血栓性脳梗塞後の転帰不良の危険因子であることが分かりました。今回の研究結果から、高齢者の体重管理の目標値としてBMI 25を基準にすることが適切であると考えられます」。 「BMIは身長と体重のバランスを示す指標であり、BMIにもとづく体重管理は脳卒中の発症予防および重症化予防の実現可能な対策となります」としている。 研究は、国循脳血管内科の三輪佳織医長、吉村壮平医長、古賀政利部長らの研究グループによるもの。研究成果は、「International Journal of Stroke」にオンライン掲載された。 国立循環器病研究センター日本脳卒中データバンク

Clinical impact of body mass index on outcomes of ischemic and hemorrhagic strokes (International Journal of Stroke 2024年4月23日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。