アルコール体質に合わせた減酒指導により飲酒量が減少 5つの遺伝子タイプに合わせた個別の減酒指導

アルコール体質は1人ひとり違う

過剰なアルコール摂取は健康障害をまねくが、アルコール代謝の遺伝子検査の結果にもとづいた減酒指導を行うと、飲酒量が減り、飲酒習慣が改善することが、過剰な飲酒の習慣のある若年成人を対象に筑波大学などの研究で明らかになった。 過剰なアルコール摂取は世界的な課題のひとつで、国連の持続可能な開発目標(SDGs)にも含まれている。 一方で、2024年に公表された日本の「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」では、遺伝子によって規定されるアルコール分解酵素の働きの強弱などが、個人によって大きく異なり、飲酒を行うときにはそのことに注意する必要があると述べられている。 しかし、個々の人が自身のアルコール分解酵素の働きの強さを知ることで、飲酒量に対してどれくらい影響があるのかについてはよく分かっていなかった。個々のアルコール体質に合わせた減酒指導を実施

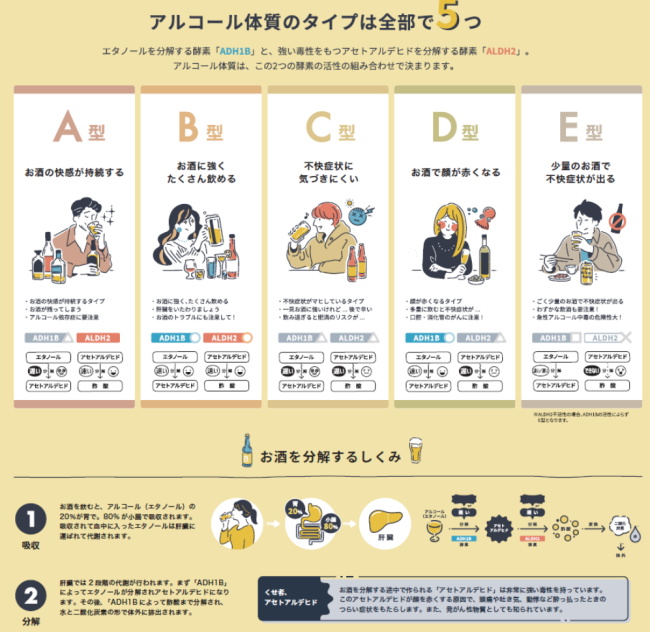

そこで研究グループは、過剰なアルコール摂取の習慣のある20~30歳の成人196人(女性111人、男性85人)を対象に、ランダム化比較試験を行った。 参加者を介入群と対照群に分け、介入群には、自身のアルコール代謝遺伝子の情報をもとにした減酒指導を実施した。対照群には、アルコールに関する指導パンフレットのみを渡した。 減酒指導の内容は、▼アルコール分解のメカニズム、▼飲酒にともなう疾病のリスクと遺伝子タイプ別の注意点、▼遺伝子タイプに応じたアルコールとの付き合い方――などが含まれていた。研究で使用されたアルコール代謝遺伝子検査の内容

個別性を重視した減酒指導は効果的

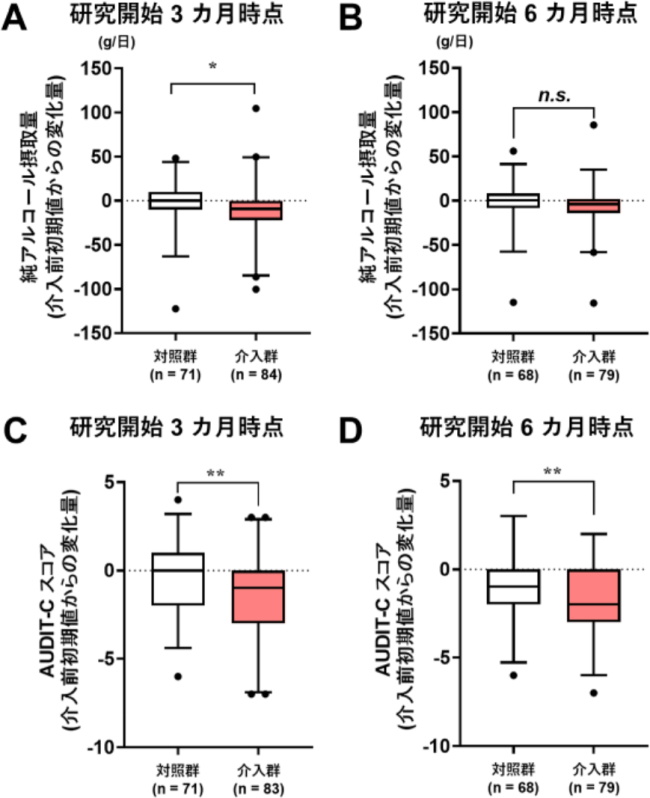

その結果、飲酒量や飲酒習慣のスクリーニングテスト(AUDIT-C)の推移をみたところ、介入群では研究開始3ヵ月後に、飲酒量やAUDIT-Cのスコアが対照群と比べて有意に減少した。 「AUDIT-C」は、飲酒頻度・飲酒日の飲酒量・一時過剰飲酒頻度の3問で構成される、過剰飲酒について把握するための調査票。 研究開始6ヵ月後には、介入群では対照群と比べて、飲酒量の減少はみられたが、有意差は消失した。一方で、AUDIT-Cのスコアは有意な減少が続いていた。 これらの結果から、過剰なアルコール摂取を減らすための対策として、1人ひとりのアルコール代謝の遺伝子情報を含む、個別性を重視した減酒指導が有用である可能性が示された。 「過剰なアルコール摂取による健康被害を抑えるため、飲酒者が自分自身の体質を把握し、自己管理できる体制づくりが必要だと考えられます」と、研究者は述べている。アルコール体質に合わせた減酒指導を実施した群では飲酒量や飲酒習慣が改善

アルコール体質検査キットを使用

なお、試験の参加者の飲酒日の1日飲酒量は、男性で純アルコール40g以上、女性で20g以上だった。 研究グループは、アルコール代謝遺伝子検査に、アルコール体質検査キット「Nomity」(ダイバラボ)を用いた。 対照群には、アルコールに関する指導パンフレット「大学生のためのアルコール・ハンドブック」を配付した。 参加者は、研究開始から24週間のあいだ、毎日、アルコール飲料の摂取量をカレンダーに記録した。さらに、3カ月後と6カ月後にAUDIT-C質問票に回答した。その後、対照群と介入群の飲酒量やAUDIT-Cのスコアを比較した。 研究は、筑波大学医学医療系地域総合診療医学および健幸ライフスタイル開発研究センターの吉本尚氏、大脇由紀子氏などの研究グループが、三和酒類と飲酒科学振興協会と共同で発表したもの。研究成果は、「BMC Medicine」に掲載された。 筑波大学 健幸ライフスタイル開発研究センターEffectiveness of genetic feedback on alcohol metabolism to reduce alcohol consumption in young adults: an open-label randomized controlled trial (BMC Medicine 2024年5月20日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。