【高齢者の社会参加を推進】社会参加している高齢者は人生最後まで自立した生活をおくれる とくに女性は「自立を維持しやすい」

社会参加をしている高齢者は自立した生活を維持できている

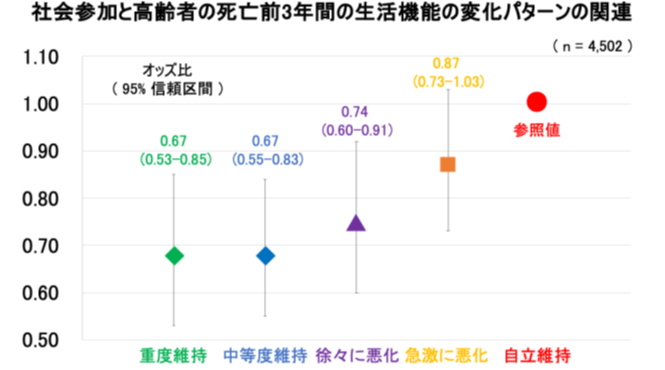

社会参加している高齢者は、人生最後まで自立した生活をおくれる可能性が最大で1.5倍高いことが、日本老年学的評価研究「健康とくらしの調査」で明らかになった。 これまで、高齢者の社会参加は、要介護認定リスクが低いことと関連があることが知られていたが、要介護認定を受けたのちの生活機能の変化パターンとどのような関連があるかはよく分かっていなかった。 そこで東京都健康長寿医療センター研究所は、全国19市町村の4,502人の高齢者の疫学データを用いて、高齢者の死亡前3年間の生活機能の変化パターンと、社会参加との関連を調べた。 研究は、2010年に行われた「健康とくらしの調査」の回答者のうち、2016年までに死亡した65歳以上の高齢者のデータを解析したもの。 その結果、死亡前3年間の生活機能の変化は、その低下する程度や速さにより5つのパターンに分けられ、さらに「社会参加している高齢者」は、「死亡直前まで自立を維持するパターン」になる可能性が高いことが分かった。社会参加している高齢者は自立を維持するパターンが1.5倍に上昇

研究グループが、高齢者の死亡前3年間での生活機能の変化を、要介護認定のデータを用いて、▼自立、▼要支援1~2、▼要介護1~5の8段階で評価した結果、「自立を維持」「急激に悪化」「徐々に悪化」「中等度認定を維持」「重度認定を維持」の5パターンに分かれることが分かった。 社会参加については、先行研究にもとづいて「平等的な関係を特徴とする水平グループ(ボランティア、スポーツ、趣味)への参加」と、「階層的な関係を特徴とする垂直グループ(老人クラブ、町内会、政治団体、業界団体、宗教団体)への参加」「いずれかのグループへの参加」の3種類で定義した。 性別や年齢、教育年数、等価所得、がん・心臓疾患・脳卒中の既往、人口密度の影響を考慮して、社会参加している高齢者がどの生活機能の変化パターンをたどりやすいかを検証した。 その結果、月に1回以上の社会参加を行っている高齢者は、他のパターンの高齢者に比べて、「人生の最後まで自立を維持するパターン」をたどりやすいことが明らかになった。 社会参加している高齢者は、自立を維持するパターンに比べて、重度維持パターンのたどりやすさが0.67倍に低下し、自立を維持するパターンを1.5倍たどりやすいことが示された。

とくに女性は「自立を維持するパターン」が多い

さらに、男女層別・年齢層別に詳しく分析した結果、女性ではいずれのグループへの参加でも、「自立を維持するパターン」になりやすいことが分かったが、男性の垂直グループへの参加では、この関連はみられなかった。 また、調査開始時に65〜74歳、75〜84歳の対象者では、全体の解析と同様の傾向がみられたが、85歳以上の対象者では、この関連はみられなかった。 研究は、東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加とヘルシーエイジング研究チームの上野貴之研究員らによるもの。研究成果は、「Archives of Gerontology and Geriatrics」に掲載された。 「今回の研究により、社会参加が高齢者の生活機能の維持に寄与することが示唆されましたが、その効果は、性別や年齢、参加グループの特性によって異なる可能性が示されました」と、研究者は述べている。 「研究結果は、健康寿命の延伸や高齢者のQOLの向上に向けた重要な示唆を与えるものであり、今後の高齢者政策での社会参加の推進の必要性を強調するものです」としている。 日本老年学的評価研究(JAGES)プロジェクト地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター研究所

Social participation and functional disability trajectories in the last three years of life: The Japan Gerontological Evaluation Study (Archives of Gerontology and Geriatrics 2024年6月)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。