体組成計にのるだけで要介護化リスクの高い高齢者がわかる リスクの高い高齢者を早期発見し支援

体重・体脂肪量・筋肉量などのさまざまなデータを簡易的に計測できる体組成計の計測データから、筋肉の質を示す指標(筋細胞の状態や細胞外内の水分比率)を評価すると、要介護化リスクの高い高齢者を予測できることが、筑波大学による最長12年間の追跡研究で明らかになった。

「体組成計は、乗るだけでさまざまな項目が計測でき、装置を操作する測定者も必要ありません。地域の交流場や医療現場に設置し、広く利用してもらうことで、要介護化リスクが高い高齢者を効率よく大規模に把握できるようになることが期待されます」と、研究者は述べている。

体組成計で「筋肉の質」を評価できる 将来の要介護化リスクも

研究は、筑波大学体育系の大藏倫博教授らによるもの。研究成果は、「Nutrition」にオンライン掲載された。

高齢者の機能低下や要介護化を予防するために、簡単に行える身体状態の測定方法に、体組成計を用いた筋肉量の評価がある。しかし近年の研究では、筋肉量と健康の関係性に疑問が呈され、「筋肉の質」にも注目する必要性が指摘されている。

体組成計では、生体に微弱な交流電流を流し、その電気抵抗を計測する。複数の周波数の電流を流すことで、細胞膜の状態(phase angle)や細胞外内の水分比率を評価できる。これにより、筋肉の収縮に貢献する組織とそうでない組織、つまり「筋肉の質」を評価できるとされている。

日常生活動作には筋肉の収縮が欠かせないため、この指標は将来の要介護化リスクと関連する可能性がある。

体組成計の計測データから筋肉の質を示す指標を評価 要介護化リスクが高い高齢者を予測

そこで研究グループは今回、高齢者を対象に2つの指標(phase angleと細胞外内の水分比率)を、体組成計の計測データから算出した。さらに最長で12年間、これらの高齢者を追跡し、要介護化との関連性を検証した。

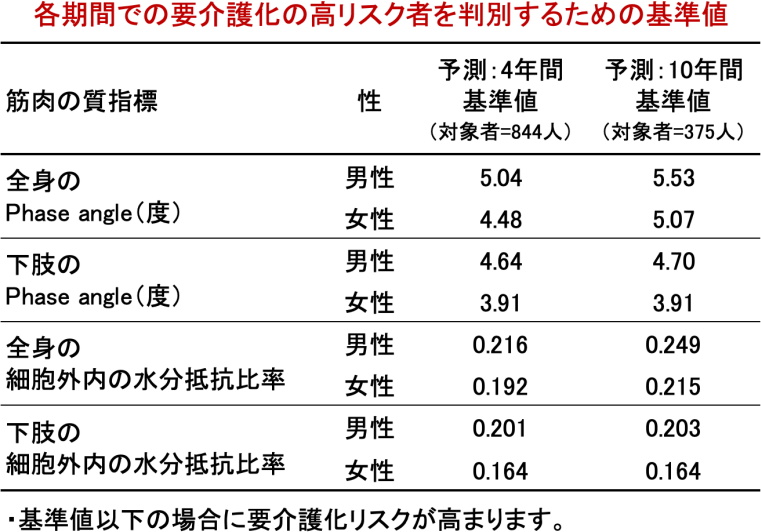

2011~2019年に茨城県笠間市で実施された体力測定会に参加した65歳以上かつ要支援・要介護認定歴がない858人(平均年齢73.9±5.4歳、女性53.7%)を対象に、体組成計(TANITA 980-A model、TANITA)を用いて、全身および上肢と下肢の筋肉の質指標を算出した。これらの対象を笠間市の介護認定情報に関するデータベースにより、2023年まで追跡し(最長12年、平均7.1年)、要介護化(要支援1以上)の状況について調査した。

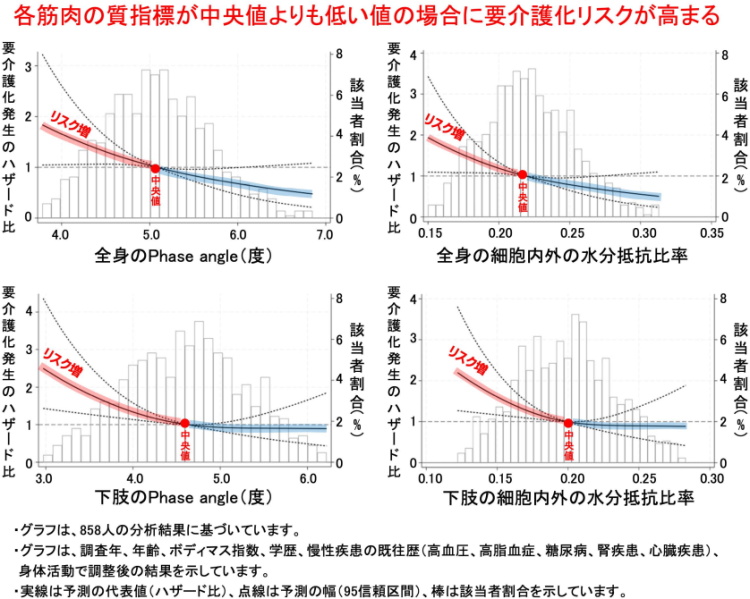

その結果、下肢の筋肉の質を反映するphase angleや細胞外内の水分抵抗比率が低値である人は、将来の要介護化リスクが高いことが明らかになった。一方、従来の筋肉量の指標(全身の除脂肪量と下肢の筋肉量指数)では、要介護化に対し有意な関連が認められなかった。

さらに、これらの指標が中央値よりも低値である場合に、要介護化リスクが高まることも分かった。研究グループは、それぞれの指標について、4年間と10年間のうちに、要介護化しやすいかどうかを示す基準値を算出した。

体組成計は乗るだけで計測でき医療現場や地域で活用できる

研究結果から、体組成計で評価できる筋肉の質指標(phase angleと細胞外内の水分抵抗比率)は、高齢者の要介護化予測に有用で、要介護化の予測という点では、従来の筋肉量の評価よりも優れた指標であることが示唆された。

高齢化が世界的に加速するなか、高齢者の機能低下や要介護化の予防は喫緊の課題となっている。個人のアクティブで豊かな生活を送るため、さらに増大する社会保障費や医療負担の抑制のためにも、リスクの高い高齢者を早期に発見し、支援することが重要だ。

「体組成計は、乗るだけでさまざまな項目が計測でき、装置を操作する測定者も必要ありません。医療現場や公民館など地域の交流場に設置し、広く利用してもらうことで、要介護化リスクが高い高齢者を効率よく大規模に把握できるようになることが期待されます」と、研究者は述べている。

研究グループでは、運動プログラムの前後評価などでこの機器を活用しており、今後は筋肉量だけでなく、筋肉の質にも注目し、これらを効果的に維持・改善できる運動プログラムの開発を目指すとしている。

また、細胞外内の水分抵抗比率は、5kHzと250kHzの抵抗値を組み合わせて算出した(細胞外水分の電気抵抗値/細胞内水分の電気抵抗値)。5kHzのような低い周波数は細胞膜を通過しにくいため、主に細胞外液の電気抵抗を反映する。250kHzのような高い周波数は細胞膜を通過しやすいため、細胞外内液全体の電気抵抗を反映する。電気抵抗値は水分が多いほど低くなる性質があるため、筋肉の収縮に貢献しない組織(筋細胞外水分)の電気抵抗値に対して、筋肉の収縮に貢献する組織(筋細胞内水分)の電気抵抗値が高い(水分が少ない)場合は、筋肉の収縮に貢献しない組織割合が相対的に高い(筋肉の質が悪い)ことをあらわすとされている。

筑波大学体育系

Segmental phase angle and the extracellular to intracellular water ratio are associated with functional disability in community-dwelling older adults: A follow-up study of up to 12 years (Nutrition 2025年2月7日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。