筑波大学が日本人の特定健康診査データ(4万7,172人、40~64歳)を検討した結果、⾮肥満者および肥満者いずれも、▼加齢、▼性別(男性)、▼20歳時から10kg以上の体重増加、▼喫煙、▼歩⾏速度が遅いこと、▼⾷べる速さが速いこと、▼1⽇あたりの飲酒量が多いことが、メタボ構成因⼦の複数保有に関わるリスク要因であることが明らかになった。

また、⾮肥満者は肥満者に⽐べ、▼加齢、▼男性、▼1⽇あたりの飲酒量が多いこと、▼20歳時から10kg以上の体重増加が、⾼リスク要因であることも⽰唆された。

⼀⽅、運動習慣がないことは、肥満者でのみメタボ構成因⼦の複数保有と関係することも示された。

肥満のない人も予防対策が必要 循環器疾患リスクが上昇

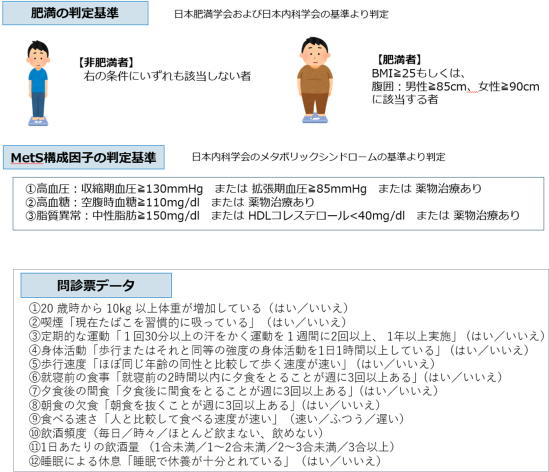

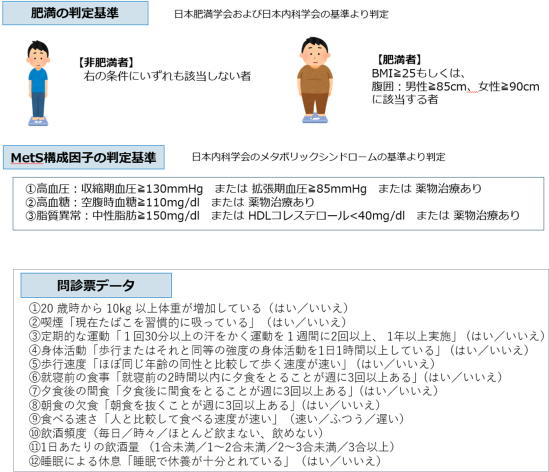

メタボは、心疾患や脳血管疾患などの循環器疾患を発症させる危険因子が重複した病態をさす。日本では内臓脂肪蓄積を重視する観点から、[腹部肥満]を必須とし、加えて[高血圧・高血糖・脂質異常]のいずれか(メタボ構成因子)を複数保有する状態をメタボと定義している。

そして、40~74歳を対象に特定健康診査を行い、体格指数(BMI)と腹囲で肥満者を判定し、肥満者がメタボ構成因子を複数保有する場合には、生活習慣の改善を積極的に支援する特定保健指導を実施している。

⼀⽅で、⾮肥満者は⽀援の対象外となっているものの、メタボ構成因⼦を複数保有していると、循環器疾患の死亡率や発症率が⾼いことが多くの研究で報告されている。非肥満者がメタボ構成因子を複数保有している場合も予防対策が必要となる。

しかし、これまで非肥満者がメタボ構成因子を複数保有することに関係する要因については、十分明らかにされていない。そこで研究グループは、日本の製造業5社の健康保険組合の特定健康診査のデータを非肥満者と肥満者に分けて解析し、それぞれの群についてメタボ構成因子を複数保有することに関係する要因について分析した。

研究は、筑波大学大体育系の武田文教授らの研究グループによるもの。研究成果は、医学誌「Preventive Medicine」に掲載された。なお、今回の研究は、東京海上⽇動リスクコンサルテングの受託研究の⼀環として実施された。

出典:筑波大学、2021年

肥満も非肥満も「加齢」「男性」「喫煙」「歩行速度」「食べる速さ」などがリスク因子に

研究グループは、製造業5社の健康保険組合が実施した2015年の特定健康診査の受診者のうち、体重、身長、血圧、血糖、脂質に関する検査値、属性(性別・年齢)、20歳時から10kg以上の体重増加および生活習慣に関するデータに欠損のない4万7,172人分(40歳以上64歳以下)を分析した。

肥満およびメタボ構成因子(高血圧、高血糖、脂質異常)の判定基準は、「標準的な健診・保健指導プログラム」(厚生労働省)にもとづき、また問診票データから、20歳時から10kg以上の体重増加および生活習慣(喫煙、定期的な運動、身体活動、歩行速度、食べる速さ、就寝前の食事、夕食後の間食(夜食)、朝食の欠食、飲酒の頻度、1日あたりの飲酒量、睡眠による休息)についての回答結果を用いた。

「非肥満者」(2万8,720人)、「肥満者」(1万8,452人)の群ごとにメタボ構成因子の複数保有(メタボ≦1:0,メタボ≧2:1)と属性、20歳時から10kg以上の体重増加、生活習慣との関係を多重ロジスティック回帰分析(強制投入法)により分析した。

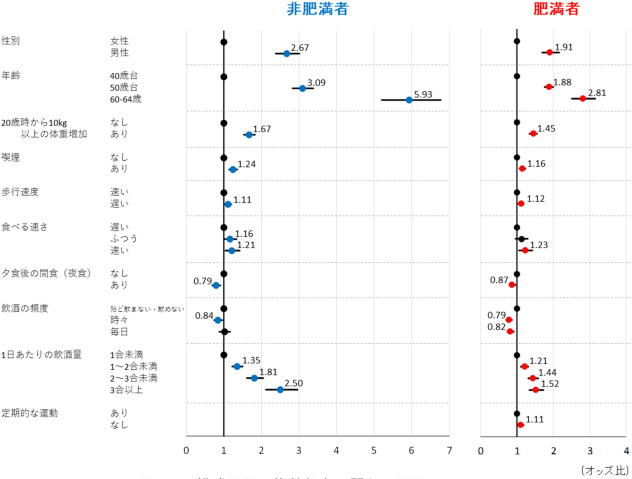

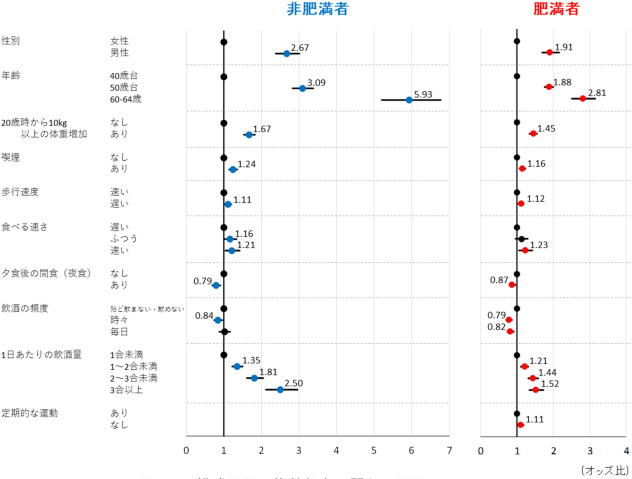

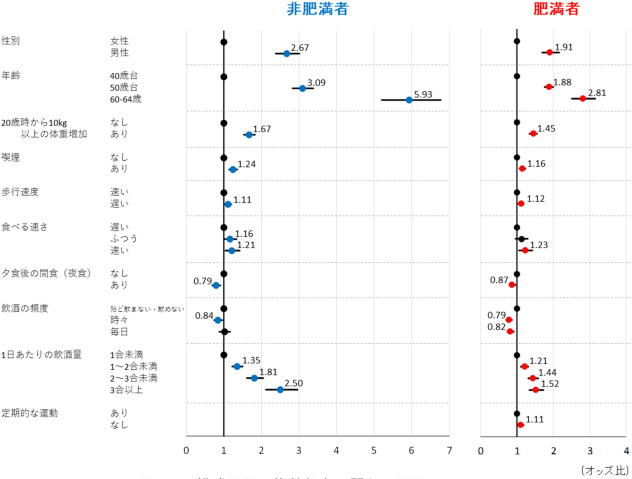

その結果、両群ともにメタボ構成因子の複数保有は、▼性別(男性)、▼年齢、▼20歳時から10kg以上の体重増加、▼喫煙、▼歩行速度の遅さ、▼食べる速さ、▼1日あたりの飲酒量の多さと正の関係を、▼夕食後の間食や飲酒の頻度と負の関係がみられた。

リスク要因のオッズ比(OR)は、非肥満者が肥満者より高い傾向にあり、特に「50代」(非肥満OR 3.09、肥満OR 1.88)および「60~64歳」(非肥満OR 5.93、肥満OR 2.81)、「男性」(非肥満OR 2.67、肥満OR 1.91)、「1日あたりの飲酒量 2~3合未満」(非肥満OR 1.81、肥満OR 1.44)および「3合以上」(非肥満OR 2.50、肥満OR 1.52)、「20歳時から10kg以上の体重増加」(非肥満OR 1.67、肥満OR 1. 45)で比較的高いオッズ比がみられた。

一方、定期的な運動の欠如は、「肥満者」群のみでメタボ構成因子の複数保有と正の関係がみられた。

メタボ構成因⼦に複数保有に関わる要因

出典:筑波大学、2021年

肥満でない男性にも保健指導が必要 多量飲酒と⼤幅な体重増加を回避

このように、非肥満者でのメタボ構成因子の複数保有のリスク要因は、▼加齢、▼性別(男性)、▼20歳時から10kg以上の体重増加、▼喫煙、▼歩行速度が遅いこと、▼食べる速度が速いこと、▼1日あたりの飲酒量が多いことであり、これらの要因はいずれも肥満者と共通することが明らかになった。

また、非肥満者は肥満者よりも、▼加齢、▼男性、▼1日あたりの飲酒量が多いこと、▼20歳時から10kg以上の体重増加が、高リスク要因であることが示された。

「⾮肥満者のメタボ構成因⼦の複数保有のリスク要因は肥満者と共通していることが明らかになりました。ただし、⾮肥満者は肥満者に⽐べて、加齢および男性であることのリスクが⾼いことに注意が必要で、1⽇あたり多量の飲酒と若年期からの⼤幅な体重増加を回避することが重要だと考えられます」と、研究者は述べている。

「今後、⽣涯を通じた健康づくりと⽣活習慣病の予防に向けて、肥満の有無にかかわらずメタボ構成因⼦を複数保有する者への保健指導、ならびに40歳未満の若年層を対象に痩せ体型の男性の体重管理や適切な飲酒量に関する健康教育を実施していくことが望まれます」としている。

筑波⼤学体育系 武田研究室

Risk factors for multiple metabolic syndrome components in obese and non-obese Japanese individuals(Preventive Medicine 2021年10⽉20⽇)