動脈硬化学会が「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」を発表 特定健診・保健指導にも影響

動脈硬化性疾患の予防を目指したガイドライン

日本動脈硬化学会は、1997年に高脂血症診療ガイドラインを発表して以来、最新のエビデンスを取り入れ、5年ごとに改定を重ねてきた。同学会のガイドラインは、動脈硬化のリスクを包括的に管理することで、動脈硬化性疾患の予防を目指している。① 脂質異常症の検査

② 潜在性動脈硬化(頸動脈超音波検査の内膜中膜複合体や脈波伝播速度、CAVI: Cardio Ankle Vascular Index、などの現状での意義付)

③ 非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)、非アルコール性脂肪肝炎(NASH)

④ 生活習慣の改善、に飲酒の項を追加

⑤ 健康行動理論に基づく保健指導

⑥ 慢性腎臓病(CKD)のリスク管理

⑦ 続発性脂質異常症

LDLコレステロール・総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪を管理

同ガイドラインでは、LDLコレステロールの上昇は、将来の冠動脈疾患の発症や死亡を予測するとした。また、脳卒中のうち、脳梗塞に対しては正の、出血性脳卒中に対しては負の関係が示されているが、日本人では総コレステロールに比べ十分なエビデンスがあるとはいえないとした(エビデンスレベル:E-1b)。 総コレステロールの上昇については、将来の冠動脈疾患の発症や死亡を予測するとした。脳卒中に関しては、多くの研究に共通して、脳梗塞に対しては正の、出血性脳卒中に対しては負の関係が示されており、脳卒中の発症や死亡を予測するとした(エビデンスレベル:E-1a)。 さらに、HDLコレステロールの低値は、将来の冠動脈疾患や脳梗塞の発症や死亡を予測するという。一方、HDLコレステロールが極端に高い場合は、冠動脈疾患や脳梗塞の死亡が高いという報告があるとしている(エビデンスレベル:E-1b)。 空腹時、随時にかかわらずトリグリセライド(中性脂肪)は、将来の冠動脈疾患や脳梗塞の発症や死亡を予測するとした(エビデンスレベル:E-1b)。中性脂肪は食事の摂取後は値が上昇するなど変動が大きい。また空腹時でも非空腹時でも値が高いと、将来の冠動脈疾患や脳梗塞の発症や死亡のリスクを高めることが国内の疫学調査でも示されている。随時(非空腹時)のトリグリセライド(中性脂肪)の基準値がはじめて設定された。

| LDLコレステロール | 140mg/dL以上 | 高LDLコレステロール血症 |

|---|---|---|

| 120~139mg/dL | 境界域高LDLコレステロール血症 | |

| HDLコレステロール | 40mg/dL未満 | 低HDLコレステロール血症 |

| トリグリセライド | 150mg/dL以上(空腹時採血) | 高トリグリセライド血症 |

| 175mg/dL以上(随時採血) | ||

| 170mg/dL以上 | 高non-HDLコレステロール血症 | |

| 150~169mg/dL | 境界域高non-HDLコレステロール血症 |

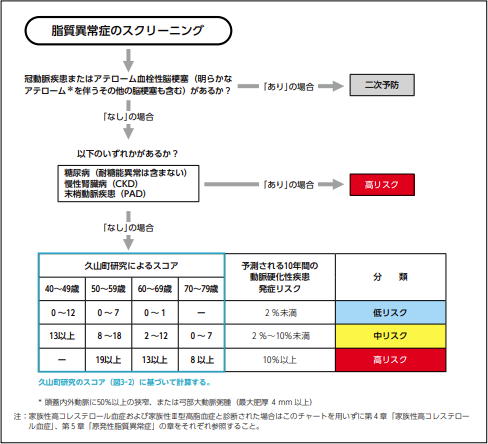

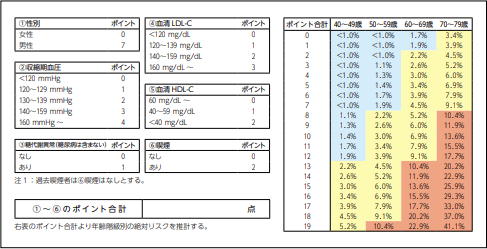

久山町研究のスコアにもとづく絶対リスクを用いたフローチャート

動脈硬化性疾患リスクに応じたカテゴリー分類として、久山町研究のスコアにもとづく絶対リスクを用いたフローチャートが示された。 久山町研究では、冠動脈疾患とアテローム血栓性脳梗塞を合わせた動脈硬化性疾患がエンドポイントとされている。 久山町スコアによる動脈硬化性疾患発症予測モデル

久山町スコアによる動脈硬化性疾患発症予測モデル

食事療法と運動療法の具体的なやり方を示す

同学会は、同ガイドラインで「肥満症やメタボリックシンドロームの治療の基本は、生活習慣の改善により、過剰な体重および内臓脂肪を減少させることである」として、食事療法と運動療法の具体的なやり方を示している。 「トリグリセライドの低下を目的に、n-3系多価不飽和脂肪酸のうち魚油摂取量を増やすことを推奨する(エビデンスレベル:1+、推奨レベル:A)」、「食事による魚油の摂取を増やすことは、冠動脈疾患発症の抑制が期待できるために提案する」(エビデンスレベル:2、推奨レベル:B)といった内容が含まれている。 さらに、LDLコレステロールが生まれつき高い「家族性高コレステロール血症(FH)」についても、詳細に解説している(第4章)。一般人口の300人に1人程度、冠動脈疾患の30人に1人程度、早発性冠動脈疾患や重症高LDLコレステロール血症の15人に1人程度がFHとみられている。 一般社団法人 日本動脈硬化学会本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。