高齢者のフレイル予防のウォーキングは1日に何歩が必要? 高齢者の運動量の最適値を明らかに

歩数は誰でも簡単に理解できる身体活動量の尺度 目標設定も容易

研究は、早稲田大学などが65歳以上の地域在住の高齢者4,165人を対象に、三軸加速度計により測定した歩数と、死亡との関連を検討したもの。 加齢にともない増えるフレイルは、身体的機能、精神的および社会的な活力などの心身の予備能力の低下がみられる状態で、健康な状態と要介護状態の中間に位置する。 フレイルには、「適切な介入により、ふたたび健康な状態に戻る」という可逆性もあり、生活習慣を改善することで、フレイルの状態を改善しえると考えられている。 一方、1日の歩数は、誰でも簡単に理解できる客観的な身体活動量の尺度で、目標設定も容易で、自身の歩数を知ることが身体活動のモチベーションを高めるのに効果的だ。 高齢者のフレイルを予防するために、健康増進の効果を期待できる歩数の目標値を設定することは重要となる。 そこで研究グループは、2011年から京都府亀岡市で実施されている、介護予防の推進と検証を目的とした前向きコホート研究である「京都亀岡スタディ」の参加者の歩数を評価した。中央値で3.38年間の追跡調査を行い、歩数の少ない人から4群に分け比較した。 関連情報高齢者の死亡リスクを減らす効果は5,000~7,000歩で頭打ちに

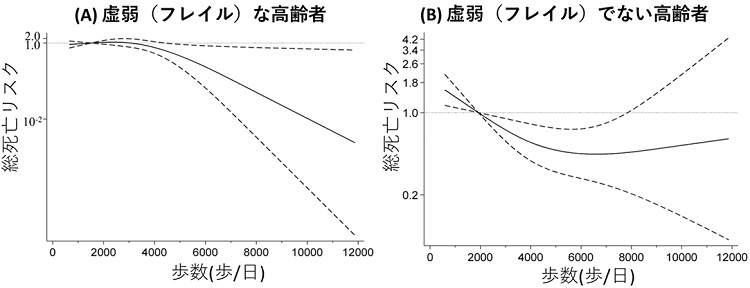

その結果、歩数がもっとも多い群に比べもっとも少ない群では、生存率が有意に低い(死亡率が高い)ことが示されたものの、歩数が多いほど死亡リスクが下がる傾向は、5,000~7,000歩で効果が底を打つことが示された。 さらに、1日の歩数が5,000歩未満の高齢者は、歩数を1,000歩増やすことで死亡リスクが23%低下するものの、すでに5,000歩以上を歩いている高齢者が歩数をさらに増やしても、有益な効果はみられなかった。 現状ですでに歩数が多い高齢者はもちろんだが、座りがちで歩数の少ない高齢者も、今より少しでも歩数を増やすことでより長生きできる可能性が高まることが示唆された。 研究グループはさらに、歩数と死亡イベントの量反応関係をフレイルの有無によって層別分析を行った。研究の高齢者全体のフレイル該当割合は24.7%だった。 フレイルの高齢者では、1日の歩数が約5,000歩まで予後に有益な効果を示さないが、歩数が約5,000歩を超えると、死亡リスクが大きく下がった。 フレイルでない高齢者は、高齢者全体の結果と同様で、1日に約5,000~7,000歩で死亡リスクの減少効果が底を打つことが分かった。フレイルでない高齢者は、1日に約5,000~7,000歩で、死亡リスクの減少効果が底を打った

A:フレイル [非線形性のp値= 0.021] B: フレイルがない [非線形性のp値= 0.012]

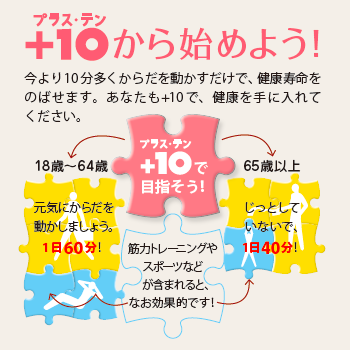

厚生労働省が推奨する「+10(プラステン)」の実践は有益

今より10分多く体を動かそう

日本の介護費を削減するためにも高齢者の身体活動量の増加は重要

一方、フレイルの概念を考慮すると、歩数と介護認定との関連も検討する必要がある。日本人を対象としたいくつかの研究でも、フレイルは要介護認定リスクを高めることが報告されている。 もしも、フレイルの高齢者の歩数などの身体活動の指標が要介護認定と負の関連があれば、日本の介護費を削減するために高齢者の身体活動量の増加が重要であるというエビデンスを示すこともできる。 研究は、早稲田大学スポーツ科学学術院の渡邉大輝助教、宮地元彦教授が、医薬基盤・健康・栄養研究所の吉田司研究員、山田陽介室長、明治安田厚生事業団体力医学研究所の渡邊裕也研究員、京都先端科学大学の木村みさか客員研究員と共同で行ったもの。研究成果は、「Medicine & Science in Sports & Exercise」にオンラインで掲載された。 「身体活動量の最適値はどの程度かを示す定量的な議論ができるようになりました。世界的な新型コロナの拡大などによる活動自粛により、歩数が少なくなっている高齢者の方にこの結果をお伝えしたいです」、「フレイルの有無によって目標とする歩数が異なることから、よりきめ細かい身体活動の指導や健康政策の立案に役立つエビデンスとなると思います」と、研究者は述べている。 早稲田大学スポーツ科学学術院医薬基盤・健康・栄養研究所

アクティブガイド (厚生労働省「e-ヘルスネット」)

Dose-response relationships between objectively measured daily steps and mortality among frail and non-frail older adults (Medicine & Science in Sports & Exercise 2023年2月2日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。