大人は6時間以上の睡眠を 厚労省「睡眠指針改訂(案)」公表

年代別に推奨睡眠時間を設定

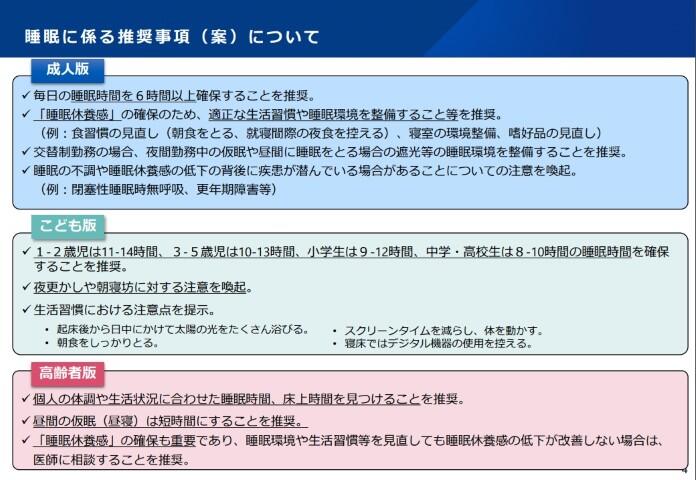

これらを踏まえ、検討会では「睡眠指針2023(仮称)」案を提示し、①成人、②子ども、③高齢者の区分で推奨事項を公表した。推奨される睡眠時間は次のように設定している。

- 成 人:6時間以上

- 1~2歳児:11~14時間

- 3~5歳児:10~13時間

- 小学生:9~12時間

- 中学・高校生:8~10時間

保健指導実施者などへの参考情報の記載も予定

適正な睡眠時間を確保することも大事だが、睡眠には1日の活動で蓄積した疲労やストレスから回復させる重要な役割があるため「睡眠休養感」(睡眠で休養が取れている感覚)を向上させることも重要である。睡眠休養感は死亡リスクやうつ病などとも関係していることがわかっており、指針にも「睡眠休養感のある睡眠を目指す」ことが盛り込まれる予定だ。

また、改訂案では保健指導実施者等が、睡眠に係る取り組みを推進するにあたって情報(下記)を記載予定としている。

- からだと心の健康のための睡眠について

- 良質な睡眠のための環境づくりについて

- 運動、食事等の生活習慣と睡眠について

- 睡眠と嗜好品について

- 睡眠障害について

- 妊娠・子育てと睡眠健康について

- 就業形態と睡眠の課題について

※コホート研究等からの報告も含まれるため、今後のエビデンスの蓄積により内容が変化する可能性もある

働く世代にとって、睡眠は心身の面とともに経済的にも大きな課題となっている。米国のシンクタンク「ランド研究所」による試算によれば、睡眠不足・睡眠負債による日本の経済損失は15兆円にも達するといわれている。

夜勤業務を含む交代勤務がある事業所も増加傾向にあり、労働人口の減少や人件費削減などに伴う業務過多による超過勤務も増えているという。また、コロナ禍で働き方も変化し、テレワークや在宅勤務なども導入されたが、そのメリットの一方で終業時間の感覚が薄れ、自宅で就寝近くまで業務を続けることもあると聞く。

そのほかスマートフォンの長時間使用、カフェインの含有量が多いエナジードリンクの過剰な摂取、飲酒などの問題も睡眠の質の低下につながっている。

睡眠は個々人の日常生活との関係が深く、しかも現代は働き方やライフスタイルも多様化しているため、一律の対策には限界はある。だが、科学的な知見に基づき、わかりやすい表現での指針を策定し、保健指導実施者などに最新のエビデンスに基づく具体的な参考情報が提供されて、少しでも睡眠の課題が改善されていくことを期待したい。

参考資料

健康づくりのための睡眠指針の改訂に関する検討会(厚生労働省)

e-健康づくりネット「睡眠」(厚生労働省)

令和5年版過労死等防止対策白書(本文)(厚生労働省)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。