【参加者募集中!】健康長寿のための腸活「少食で腸活」~全国生活習慣病予防月間2024 市民講演会~

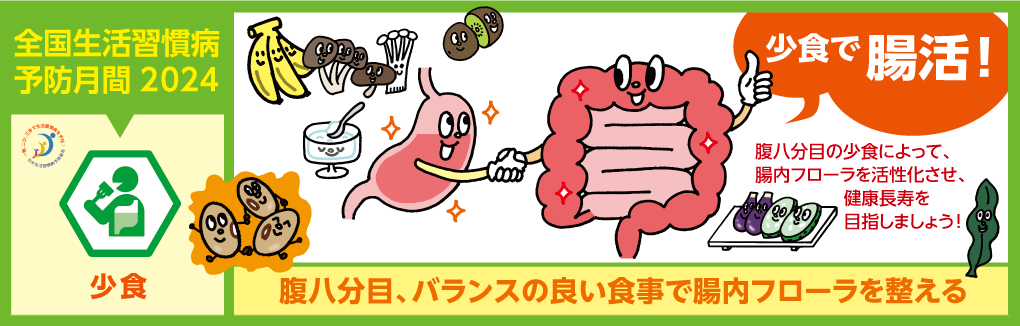

一般社団法人日本生活習慣病予防協会が主催する「全国生活習慣病予防月間2024」のテーマは『少食で腸活!~腹八分目、バランスの良い食事で腸内フローラを整える~』です。

同協会の健康スローガン「一無、二少、三多」と腸活に関する市民公開講演会を、2024年1月24日(水)に日比谷コンベンションホールにて開催します。 皆さまお誘い合わせの上、ぜひお気軽にご参加ください。ご参加の方には同会賛助会員よりプレゼントをご用意しております。

ご好評につき、参加申し込みを終了しました。

全国生活習慣病予防月間2024 「少食で腸活!~腹八分目、バランスの良い食事で腸内フローラを整える~」

一般社団法人日本生活習慣病予防協会が主催する「全国生活習慣病予防月間2024」のテーマは『少食で腸活!~腹八分目、バランスの良い食事で腸内フローラを整える~』です。

このたび、同協会の健康スローガン「一無、二少、三多」と腸活に関する市民公開講演会を、2024年1月24日(水)に日比谷コンベンションホールにて開催します。

講演会では、日本人の腸内フローラの特徴と健康とのかかわりについて、栄養学の専門家である当会理事 蒲池桂子先生(女子栄養大学 教授)と、腸内フローラと健康長寿研究の第一人者の内藤裕二先生(京都府立医科大学大学院 生体免疫栄養学 教授)よりお話いただきます。

腸内フローラを整え、有用菌を増やし、健康な人生を目指すには、どのような食生活や生活習慣に気を配ればよいのでしょうか?皆さまお誘い合わせの上、ぜひお気軽にご参加ください。ご参加の方には、同会賛助会員よりプレゼントをご用意しております。

市民公開講演会開催案内

■日程:2024年1月24日(水) 18:30~20:30(開場18:00)

■会場:日比谷コンベンションホール

(千代田区日比谷公園1-4千代田区立日比谷図書文化館・地下1F)

※会場案内はこちら

■対象:一般の方など100名(事前登録者のみ)

■参加:無料

■参加申し込み:参加申し込みを終了しました。

※市民公開講演会は好評につき、定員に達しましたので、参加申し込みを終了させていただきました。ご参加申し込みをいただいた皆様には御礼申し上げます。

※市民講演会の模様は、準備が整い次第「全国生活習慣病予防月間2024サイト」でWeb講演会として公開致します。

アストレアW(松谷化学工業株式会社)

アストレアW(松谷化学工業株式会社)

希少糖アルロースの働きで、脂肪の燃焼を高め、食後の血糖値の上昇をおだやかにする自然由来の甘味料

へるしごはん(サラヤ株式会社)

へるしごはん(サラヤ株式会社)

白米は食べたいけど糖質が気になる。

そんな方のために開発された、カロリー35%OFF(※)、糖質36%OFF(※)、食物繊維は白米の約9倍のヘルシーごはんです。

※日本食品標準成分表2015年版(七訂)水稲めし(精白米 うるち米)との比較

講演会プログラム案内

18:30 開会の挨拶 宮崎 滋先生

公益財団法人結核予防会理事・総合健診推進センター長、当協会 理事長

18:35- 講演1「少食で腸活」

蒲池 桂子先生

蒲池 桂子先生

女子栄養大学 栄養クリニック 教授、当協会 理事

要旨:当協会の健康スローガン『一無、二少、三多』では、健康的な食生活のすすめとして「少食」を提唱しています。「少食」とは、お腹いっぱい(満腹)まで食べる習慣をやめ、腹七~八分目を心がけ、偏食をせず、よく噛んで、三食を規則正しく食べること。具体的な例として、主食と一汁三菜といった伝統的な和食を推奨しています。これらのすすめは、有用菌を育み、腸内フローラを整えることにほかなりません。腸活は食生活だけでなく「一無、二少、三多」の健康スローガン全体とも密接にかかわります。当協会理事蒲池桂子先生に、現代人の食生活の問題点を指摘しながら、「少食と腸活」のかかわり、栄養学的な意義についてご解説頂きます。

蒲池 桂子先生プロフィール

略歴:女子栄養大学 栄養学部栄養学科 栄養科学 卒業。2010年より現職

専門:管理栄養士、栄養学博士

著書:「キャラでわかる! はじめての栄養素図鑑」日本図書センター、2021、「女子栄養大学栄養クリニックが教える 内臓脂肪を落とす健康レシピ」Gakken、2020、「キライがスキに大へんしん! 野菜と栄養素キャラクター図鑑」日本図書センター、2017 など

19:05- 講演2「腸内細菌叢と健康長寿:一無、二少、三多を"腸"から紐解く!」

内藤 裕二先生

内藤 裕二先生

京都府立医科大学大学院 医学研究科 生体免疫栄養学 教授

要旨:日本人の腸内細菌叢(腸内フローラ)はきわめて特徴的だと言われています。そこに日本人の長寿の所以があるのかもしれません。100歳以上の百寿者が全国平均の約3.3倍多い長寿地域として知られる京都府京丹後市の研究成果からわかってきた日本人の腸内フローラの特徴と長寿の関係。そして、現代のライフスタイル、とくに高脂肪食、運動不足がどのように腸内フローラに影響を及ぼし、肥満・メタボリックシンドロームの発症や進展にかかわるのか? そして、生活習慣病やがん、認知症などのリスクを予防するために、どのような食生活を目指すべきなのか? 腸内フローラ研究の第一人者であり、京丹後長寿研究を主導されている内藤裕二先生にご解説頂きます。

内藤 裕二先生プロフィール

略歴:京都府立医科大学卒業。2022年より現職

専門:腸内微生物叢、抗加齢医学、消化器病学

著書:「すべての臨床医が知っておきたい腸内細菌叢」羊土社 2021年、「最先端の研究でわかった「腸」と「脳」の驚くべき働き すごい腸とざんねんな脳」総合法令出版 2023年、「腸すごい! 医学部教授が教える最高の強化法大全 健康な心も体もすべては腸しだい! 人生を変える腸内細菌の育て方完全ガイド」文響社 2022年 など

最近のTV出演:NHK総合『ガッテン!』長寿&がん予防で注目! 腸内細菌パワー覚醒術 2019年、

ヒューマニエンスQ(生体免疫栄養学)2023年、胃腸の役割を考える-視点・論点 2023年 など

20:10- 総合討論「一無、二少、三多と腸活」

司会:宮崎 滋先生

パネリスト:蒲池 桂子先生、内藤 裕二 先生、吉田 博 先生

20:30 閉会の挨拶 吉田 博先生

東京慈恵会医科大学附属柏病院 病院長・教授、当協会 専務理事

宮崎 滋 先生プロフィール

略歴:東京医科歯科大学医学部 卒業、2015年より現職

専門:日本内科学会認定医、日本糖尿病学会専門医、日本肥満学会専門医、人間ドック健診専門医ほか

役職:一般社団法人日本肥満症予防協会 副理事長 ほか

吉田 博 先生プロフィール

略歴:防衛医科大学卒業、現在、東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座 教授、同・大学院 代謝栄養内科学 教授、同・大学院 臨床薬理学 教授兼任

専門:総合内科専門医、循環器専門医、動脈硬化専門医、臨床検査専門医 など

役職:学校法人慈恵大学理事、一般社団法人日本未病学会理事長、機能性食品医用学会理事長、内閣府新開発食品調査部会委員、公益財団法人日本栄養・食糧学会理事長 ほか

後 援

厚生労働省、公益財団法人 健康・体力づくり事業財団、健康日本21推進全国連絡協議会、公益財団法人 日本糖尿病財団、公益財団法人 循環器病研究振興財団、公益社団法人 アルコール健康医学協会、公益財団法人 8020推進財団、一般社団法人 日本肥満学会、一般社団法人 日本肥満症予防協会、一般社団法人 日本サルコペニア・フレイル学会、一般社団法人 日本産業保健師会、一般社団法人 日本くすり教育研究所、NPO法人 日本人間ドック健診協会、日本健康運動研究所

市民講演会の開催案内リーフレット(PDF)はダウンロード可能です。ぜひご関係する皆様に当市民公開講演会をご紹介ください。

関連情報

■ 事務局・お問い合わせ先

一般社団法人 日本生活習慣病予防協会 事務局

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-11

Tel:03-5521-2881 Fax:03-5521-2883

E-mail:event@seikatsusyukanbyo.com

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。