高齢者の転倒リスクが分かるツールを開発 7つの質問でリスクを判定 40~50歳代から転倒リスクは上昇

高齢者でも入力しやすい転倒確率評価ツールを開発

兵庫県立大学と大阪公立大学は、地域在住高齢者のデータベースを用いて、転倒リスクを評価するための計算式と高齢者自身でも入力しやすい転倒確率評価ツールを開発した。 兵庫県洲本市の「いきいき百歳体操」に参加し、体力測定や基本チェックリストに回答した地域在住高齢者2,397人の経時的データベースを用いて開発した。 今回は、兵庫県洲本市の「いきいき百歳体操」に参加し、体力測定や基本チェックリスト(日常生活動作や運動機能、閉じこもり、口腔機能、認知機能、うつなどに関するアンケート)に回答した地域在住高齢者2,397人の経時的データを用い、転倒リスクを評価するための計算式と高齢者自身でも入力しやすい転倒確率評価ツールを開発した(特許出願中)。 データは、洲本市と兵庫県立大学との委託契約により分析されたもの。参加者の初回データを解析すると、平均年齢74.2歳の参加者の転倒の発生率は18.9%だった。| ☐ 開眼片足立ち時間(秒)が短い |

| ☐ 椅子から手を使わずに立ち上がれない |

| ☐ 昨年と比べて、健康状態があまりよくない |

| ☐ 過去1年間に転倒したことがある |

| ☐ 運動プログラムへの参加が5年未満しかない |

| ☐ 今日が何月何日か分からないときがある |

| ☐ お茶や汁物などでむせることがある |

65歳以上の高齢者の3人に1人が毎年転倒 骨折の原因に

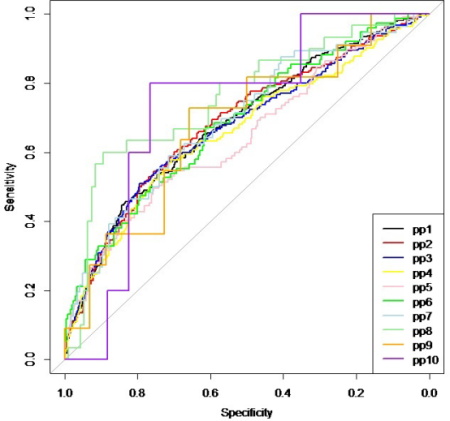

社会の高齢化にともない、転倒は世界的な問題になっている。世界保健機関(WHO)の2008年の報告によると、65歳以上の高齢者の3人に1人が毎年転倒しており、転倒後の外傷は日本でも年々増加している。 高齢者の転倒で注意しなければならないのは骨粗鬆症にともなう脆弱性骨折だ。脆弱性骨折とは、わずかな衝撃にもかかわらず生じる骨折のことで、一般的には起立状態からの転倒で骨折してしまうような骨粗鬆症に関連する骨折。 せぼね(椎体骨折)、ふとももの付け根(大腿骨頸部骨折)、手首(橈骨遠位端骨折)、肩(上腕骨近位端骨折)が骨折を起こしやすい部位であり、高齢者の要介護や寝たきりの原因となりうることから、医療的のみならず社会的にも大きな課題になっている。 高齢者の転倒予防については、低負荷のレジスタンス運動やバランス運動、転倒リスクの評価などの取り組みが効果的であると報告されている。 研究グループは過去に、「いきいき百歳体操」と呼ばれる地域密着型の介護予防のための運動プログラムに長期間参加することが、下肢筋力の低下を改善し、加齢にともなう歩行速度や身体機能の低下を遅らせることを報告している。 今回は、洲本市いきいき百歳体操に参加し、2010年4月~2019年12月に体力測定を1回以上受けた地域在住高齢者2,397人の経時的データ(7,726回)を用いて解析した。 過去の転倒歴や、開眼片足立ち時間が短いことは、以前よりリスクとして報告されていたが、今回の解析で、認知機能や口腔機能の低下も転倒リスクを高めていたことが分かった。 運動プログラムの効果も短期間ではあまり効果はなく、継続的に参加することが重要であることが示された。1~10回目のROC曲線

転倒予防とフォローアップケアに貢献

自治体や企業向けの転倒予防の啓発ツールも視野に

研究グループはこれらのデータをもとに、1年以内に転倒する確率を推定する転倒確率評価ツールCaRF)を開発した。

このツールを用いた評価で1年以内に転倒する確率が22%以上になるとリスクが高いと評価できることを統計学的に示した。

WHOコラボレーティングセンターと国際共同研究グループは、40歳以上を対象に骨粗鬆症による骨折が10年以内に発生する確率を計算する「FRAX」というツールを開発している。

これまでは脆弱性骨折の発生を予測するツールで、個々の患者のリスクを推定することが可能となり、骨粗鬆症に対する治療開始の時期や治療効果の判定に広く用いられている。

研究グループが開発した転倒確率評価ツールも、転倒リスクを有する地域在住高齢者のスクリーニングで医療従事者に有益な情報を提供し、予防およびフォローアップケアを計画する際の支援になるとしている。

「自治体や企業には、転倒予防のための啓発のツールとしても活用してもらえると考えています」と、研究者は述べている。

「転倒の発生には、個人の要因だけでなく、広く環境の要因も影響します。今回開発した転倒確率評価ツールを、さまざまな集団に使ってもらい評価することで、今後、環境面のリスク評価についても注目していきたいと考えています」としている。

兵庫県立大学 地域ケア開発研究所大阪公立大学大学院医学研究科 整形外科学

Development and validation of a prediction model for falls among older people using community-based data (Osteoporosis International 2024年6月15日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。