初めて「こころの健康」がテーマに ストレスが最大の健康リスクと感じる人は20年で3倍-『令和6年版 厚生労働白書』

厚生労働省は先ごろ『令和6年版厚生労働白書』を公表し、特集テーマとして「こころの健康」を初めて取り上げた。

白書によると日本は精神疾患の患者数や自殺者が増加の一途をたどっており、健康にとって最もリスクとなる要因を「精神的なストレス」と答えた人の割合が20年前と比べ約3倍増えていることがわかった。

10月10日は「世界メンタルヘルスデー」。初めて「こころの健康」に焦点をあてた白書から日本のメンタルヘルスの現状をみてみよう。

「こころの健康」はウェルビーイングに不可欠な要素

『厚生労働白書』は、厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについて、広く国民に伝えることを目的にまとめたもので、令和6(2024)年版は平成13(2001)年の白書発刊から数えて23冊目。

毎年、白書は2部構成となっており、第1部では特集テーマを設定し、その時々の厚生労働分野でのトピックスを取り上げ、その現状と今後について報告している。今年は「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」と題し、メンタルヘルスに初めて焦点が当てられた。

「こころの健康」を損ねる背景にある「ストレス要因」に着目し、幼年期から老年期までに至るライフステージに沿って、現代社会のストレスの多様さについて考察した上で、メンタルヘルスに関する対策や支援の現状および今後の方向性を提示している。

白書の「はじめに」において、WHO(世界保健機関)では、「こころの健康」は「人生のストレスに対処しながら、自らの能力を発揮し、よく学び、よく働き、コミュニティにも貢献できるような、精神的に満たされた状態」とされ、「すべての人の健康とウェルビーイングに不可欠な要素であり、精神障害の有無にかかわりないものである」と紹介。白書でも「こころの健康」を同様に捉えるとした。

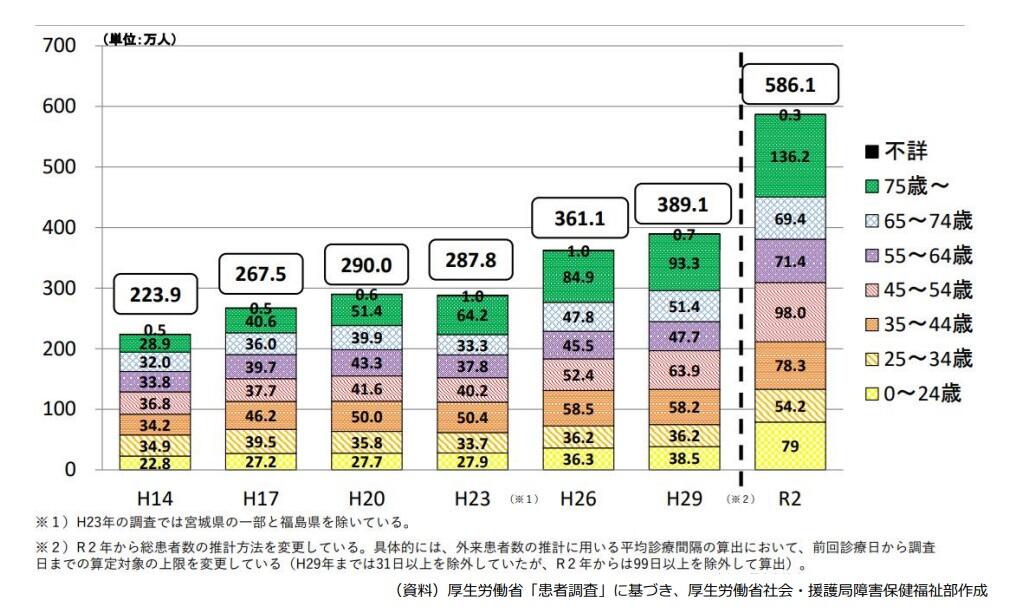

精神疾患の患者数は、約586万人

日本の精神疾患の患者数をみてみると右肩上がりで増加している。厚生労働省の調査によると令和2(2020)年の精神疾患を有する外来患者数は約586万人で過去最多となっている。

特にうつ病などの「気分障害」(169.3万人:28.9%)、適応障害などの「神経症性障害等」(123.7万人:21.1%)が多くを占め、以下、認知症や統合失調症などが続いている。

精神障害の労災認定件数についても令和4(2022)年度で710件と過去最多。さらに昨年の自殺者数も2万1837人で、深刻な状況が続いている。このように日本で増加の一途をたどる「こころの健康」への対策は急務となっているといえる。

出典:令和6年版 厚生労働白書(2024.8)P.9より

「こころの健康」に対する人々の意識の変化

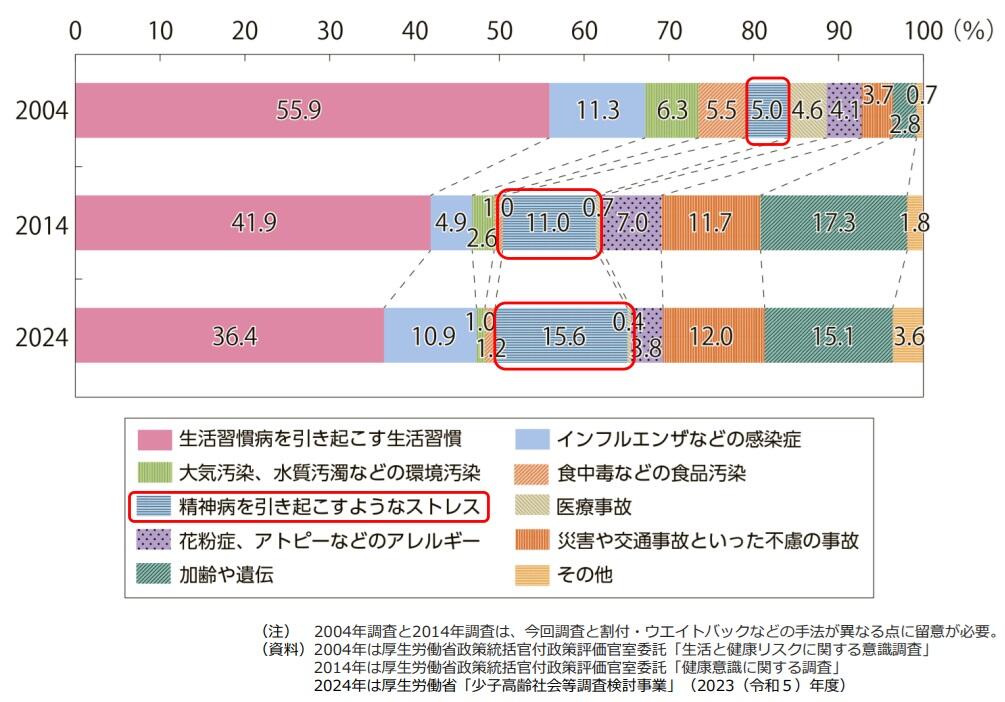

また自分自身の健康にかかわるリスク要因についても現代人の意識に変化がみられる。

厚労省が平成16(2004)年、平成26(2014)年、2024年に実施した総合的な健康状態にとって最もリスクとなる要因についてヒアリングした調査によると、2024年調査では「精神病を引き起こすようなストレス」が生活習慣に次いで2番目に多い15.6%となった。この数字は04年の5.0%から20年間で3倍に増えたことなる。

総合的な健康リスクに関する人々の認識が、「身体」に対するリスクから「こころ」に対するリスクに少しずつシフトし、重要視されてきていることがわかる。

出典:令和6年版 厚生労働白書(2024.8)P.11 より

そのため「こころの健康と向き合う視点が、ライフステージ全般を通じて重要だ」と分析。現代は、心の不調はライフステージを通じて誰にでも起こり得るとし、急速なデジタル化の進展や、つながりの希薄化による孤独・孤立、インターネット上の誹謗中傷など現代の特徴的なストレス要因などを取り上げ、解説している。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。