子育て世代の育児・家事・労働時間の理想と現実のギャップを調査 家庭内の男女共同参画にはやはり課題が 横浜市

妻と夫の育児・労働・家事などに理想と現実のギャップが

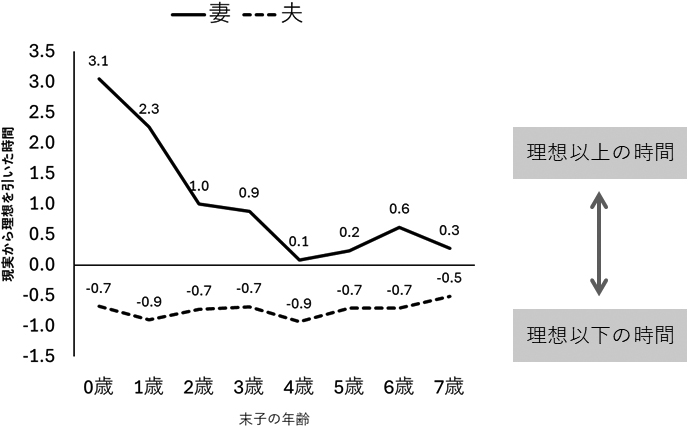

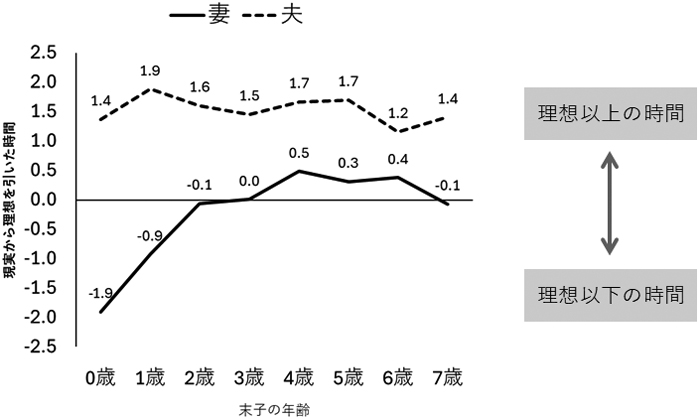

横浜市立大学は、横浜市在住の結婚・子育て世代1万世帯を対象とした大規模なアンケート調査「ハマスタディ」の2年目の調査を実施した。 調査は、2026年度までの5年間にわたる大規模なコホート研究の一部であり、横浜市をはじめとする都市型の少子化の要因を、家庭と子育ての観点から継続的な調査によって明らかにすることを目的に実施している。 その結果、子供(末子)が0歳のとき、妻の平日の育児時間は理想よりも3時間以上長く、子供の年齢が上がるにつれて理想と現実のギャップは小さくなるものの、小学校入学後に再び増加する傾向がみられた。 これは、いわゆる「小1の壁」として知られるもので、子供の小学校入学と同時に生活が変化し、共働き世帯では子供の預け先がないことなどがあり、仕事と子育ての両立が困難になることが、社会的な課題になっている。 一方、夫は子供の年齢に関わらず、理想よりも0.5~0.9時間短く、育児時間を確保したくてもできていない状況も明らかになった。 労働時間についても、妻と夫で差がある。子供が0歳のとき、妻の平日の労働時間は理想より1.8時間短く、子供が1歳になっても0.8時間短かかった。 一方、夫は子供の年齢に関係なく、理想の労働時間より1.2~1.9時間長く、夫の長時間労働が長いことが育児時間の確保を妨げている要因のひとつとして示唆された。 夫の労働時間が長いことが育児参加を妨げている要因に

夫の労働時間が長いことが育児参加を妨げている要因に

日本の少子化対策 夫婦のウェルビーイングにも着目する必要が

研究は、横浜市立大学大学院国際マネジメント研究科の原広司准教授らの研究グループによるもの。 「ハマスタディ研究」は、横浜市民の実情を把握し、政策や活動の評価を行い、社会に発信することを目的に2022年度より開始された。ハマスタディとは、「家庭と子育てに関するコホート研究」の通称(HAMA:Having A Baby, Parenting, And Marrige Life)。 研究グループは今回、横浜市在住の結婚・子育て世代(妻が20歳~39歳)1万世帯の夫婦2万人を対象に、2024年1月から調査票を送付・回収し、2,892件の回答を得た(回収率:14.5%)。有効回答は2,780件。 「子供(末子)が0歳児の場合、妻の現実の育児時間は理想に比べて3時間以上長いことが分かりました。子供の小学校入学後にギャップは再び少し増加する傾向がみられ、いわゆる"小1の壁"の影響が考えられます。一方で、夫は子供の年齢にかかわらず、現実の育児時間が理想より常に0.5~0.9時間短いという結果でした。夫は育児の時間を1時間程度確保したいものの、それができていない状況が推察されます」と、研究者は述べている。 「労働時間でも、子供(末子)が0歳の場合、妻の現実の労働時間は理想よりも1.8時間短く、1歳でも0.8時間短い傾向でした。一方で、夫は1.2時間から1.9時間、理想よりも労働時間が長いと回答していました。夫は一貫して理想より長い労働時間となっており、前述の育児時間が確保できない要因のひとつと考えられます」。 「家事時間では、妻の家事時間は全体的に理想よりも0.5~1.1時間長く、また、夫の家事時間は理想よりも0.1~0.4時間短い傾向がありました」。 「日本では少子化が加速しており、人口はより減少していくことが予想されています。その背景には、経済状況、価値観や社会の変化などのさまざまな要因がありますが、社会の担い手である子供が減ることは、社会に対して中長期的に大きな影響を及ぼすことが想定されます」。 「国や地方自治体は、子供や親を支える政策、活動を実施しており、とくに政府は2023年4月に子供家庭庁を設立するなど少子化対策を加速させています。しかし、こうした政策や活動が実際に市民の暮らしや子育てを良くしているのか、子供が欲しいと思う人が子供をもつことのできる社会になっているのか、子供を望まない人も納得のいく社会になっているのか、といったことは十分に検証されていない現状があります」。 「また、単に子供の数を増やすことだけでなく、夫婦のウェルビーイングにも着目すべきであり、こうした点はほとんど検証されていません」。 調査は、2024年度以降も継続して実施・分析が行われる予定で(第3弾調査:2025年1月頃)、調査結果が今後の政策などの検討に役立つよう提案していくとしている。 横浜市立大学ハマスタディ家庭と子育てに関するコホート研究「ハマスタディ」がスタートしました (横浜市立大学 2023年1月4日)

子育て世代の育児・家事・労働時間の理想と現実のギャップが明らかに!~横浜市立大学と連携したハマスタディ調査結果について~ (横浜市 2024年11月5日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。