国内初の「飲酒ガイドライン」を公表

アルコール関連問題への、国民一人ひとりの関心と理解を深めるねらい

厚生労働省が国内初となる「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を公表した。このガイドラインは、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及推進を図るため、国民がアルコール問題への関心と理解を深め、適切な飲酒量・飲酒行動の判断の一助となるよう作成されたものである。

アルコール健康障害発生を防止するために

厚生労働省は、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及の推進を図り、適切な飲酒量・飲酒行動の判断を促す「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を作成し、今年2月19日に公表した。

海外では既にそれぞれの国民に合わせて飲酒に関するガイドラインが作成されているが、日本では初めて。

このほど公表されたガイドラインは「アルコール健康障害の発生を防止するため、国民一人ひとりがアルコールに関連する問題への関心と理解を深め、自らの予防に必要な注意を払って不適切な飲酒を減らすために活用されることを目的」として作成されたもの。不適切な飲酒は健康障害等につながるほか、飲酒する習慣がない人に無理に飲酒を勧めることは避けるべきとしている。

純アルコールに換算して飲酒量を把握することが重要

また、「基礎疾患等がない20歳以上の成人を中心に、飲酒による身体等への影響について、年齢・性別・体質等による違いや、飲酒による疾病・行動に関するリスクなどを分かりやすく伝え、その上で、考慮すべき飲酒量(純アルコール量)や配慮のある飲酒の仕方、飲酒の際に留意していただきたい事項(避けるべき飲酒等)」を示し、飲酒に伴うリスクの知識の普及も目指している。

このガイドラインの特徴として「純アルコール量=酒に含まれるアルコールの量」で健康へのリスクを示している点も挙げられる。お酒によってアルコール度数は異なり、そもそも自分がアルコールをどのくらい摂取したかはわかりにくい。純アルコール量を単位として使うと、異なる種類のお酒を飲んだ場合でも、1つのものさしで飲酒の状態を把握できる利点がある。

お酒に含まれる純アルコール量の計算式は下記の通り。

▼「摂取量(ml)×アルコール濃度(度数/100×0.8(アルコール比重)」

例:ビール500ml(5%)の場合の純アルコール量

500(ml)×0.05×0.8=20(g)

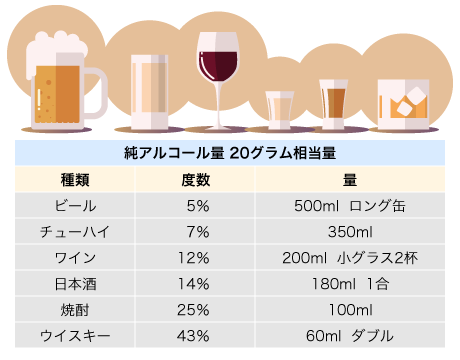

例に出したビールをはじめ、お酒の種類別に純アルコール量20グラム相当量をみてみると下記のようになる。

ガイドラインでは「食品のエネルギー(kcal)のようにその量を数値化できる」とし、純アルコール量に着目しながら、自身に合った飲酒量を決めて健康に配慮した飲酒を心がけることが大切としている。

なお、大手ビール各社は2021年から順次、缶ビールや缶チューハイなどのアルコール飲料に含まれている純アルコールの量をグラム単位で表示する取り組みを進めている。いずれの会社も缶入りのアルコール飲料については、ほぼすべての商品で容器に表示している。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。