愛情ホルモン「オキシトシン」が社会的つながりを強める 孤独は愛情ホルモンを減らす 動脈硬化にも影響

ふれあいにより分泌される愛情ホルモンが社会親和性を増加

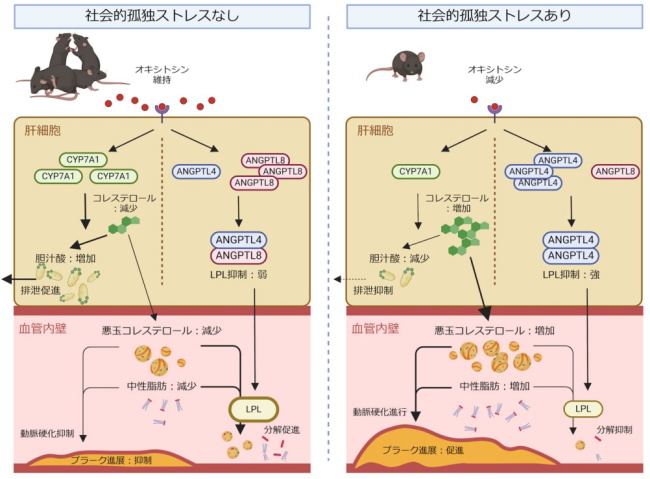

慶應義塾大学などは、「社会的な孤独」が、脳視床下部で「オキシトシン」の分泌を減少させ、肝臓で脂質異常(中性脂肪の増加、悪玉のVLDLやLDLコレステロールの増加)をまねくことで、動脈硬化を促進させる新たなメカニズムを発見したと発表した。 オキシトシンは、「愛情ホルモン」とも呼ばれており、ヒトでも動物でも、他者とのふれあいにより脳の視床下部から分泌されるホルモン。愛情形成や社交性で重要な役割をもち、女性では分娩時や授乳時に分泌されることが知られるが、男性でも一定量が分泌されている。 オキシトシンは、男女ともに社会親和性を増加させる作用が着目され、食事摂取量のコントロールや、エネルギー消費量の調節にも関わることから、研究が活発に進められている。 関連情報社会的な孤独によるストレスが動脈硬化を進行

人が社会的に孤立した状態である「社会的な孤独」(Social Isolation/Loneliness)は、精神疾患だけではなく、肥満や糖尿病などの身体疾患の要因になることが知られている。 これまでも社会的な孤独は、脂質異常や動脈硬化を原因とする、心筋梗塞などの虚血性心血管疾患の発症や死亡のリスクを高めることが報告されている。 一方で、愛情豊かな環境で発達期を過ごしたり、社会的なつながりのある環境は、成人後のストレス耐性を増やし、不安やうつを低下させることが知られている。 心理社会的ストレスのモデル動物を対象としたこれまでの研究では、社会的な孤独は、交感神経系、脳がストレスを感じたときに活性化される視床下部-下垂体-副腎皮質系、さらには炎症の活性化により動脈硬化を促すことが報告されている。 研究チームは今回、マウスでもとくに社会性の高い同胞マウス(同じ母親から生まれた兄弟マウス)を使った実験を行い、社会的な孤独によるストレスが動脈硬化を進行させるメカニズムを明らかにした。オキシトシンで社会的孤独による動脈硬化を抑制

脳視床下部で産生されるオキシトシンは、脳と肝臓を結ぶ重要な鍵分子であり、消化管での脂質の吸収を調整する胆汁酸の生成を促したり、血中の中性脂肪を分解したり、悪玉コレステロールも減らす作用をするLPL(リポタンパクリパーゼ)の活性を改善する働きをしていることを解明した。 「オキシトシンは、とくに社会的孤独による動脈硬化の進展に対する、新たな治療標的として期待されます。社会的つながりや"絆"が、動脈硬化の原因となる脂質異常症の予防に重要であることが、あらためて強く示唆されます」と、研究者は述べている。 研究は、慶應義塾大学医学部内科学教室(循環器)の高聖淵助教(研究当時)、安西淳専任講師、家田真樹教授らの研究グループが、内科学教室(腎内分泌代謝)の木内謙一郎准教授、林香教授、先端医科学研究所(脳科学)の田中謙二教授、および自治医科大学の尾仲達史教授らと共同で行ったもの。研究成果は、「Circulation Research」に掲載された。

Social Bonds Retain Oxytocin-Mediated Brain-Liver Axis to Retard Atherosclerosis (Circulation Research 2024年11月27日)

理化学研究所 生命機能科学研究センター

Flexible adjustment of oxytocin neuron activity in mouse dams revealed by microendoscopy (Science Advances 2024年12月13日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。