ニュース

【新型コロナ】高齢化が世界一の日本でなぜ死亡率が低いのか? 日頃の医療や保健活動の積み重ねが成果

2022年11月01日

日本は世界一の高齢者大国であり、また新型コロナは高齢者でとくに死亡リスクが高いことが知られている。

このことから、日本ではコロナ禍による死亡率が高くなることが予想されていたが、実際には世界中で比較しても、死亡率の増加がもっとも少ない国のひとつとなった。

東京慈恵会医科大学は、各国のコロナ禍での死亡率の変動と、コロナ禍以前の健康医療や社会経済指標との相関を調査した。

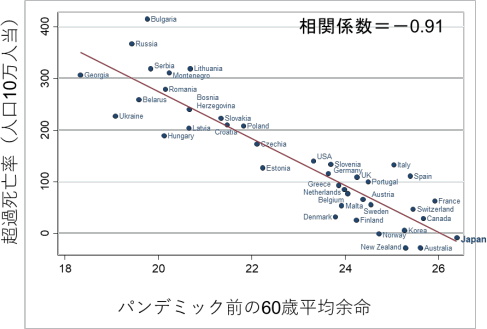

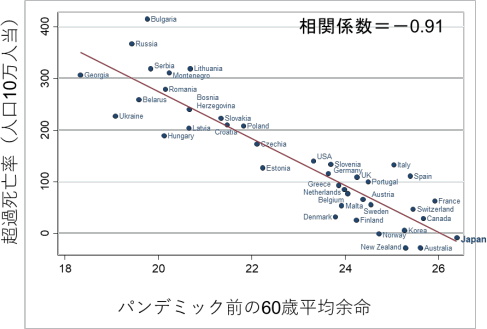

コロナ禍前の60歳平均余命(60歳の人があと何年生きられるかの平均値)の長さが、コロナ禍の超過死亡率(新型コロナのパンデミックが発生しなかったときに予想される死亡率とコロナ禍で実際に記録されたすべての原因による死亡率との差)にもっとも強く相関していることを明らかにした。

研究では、コロナ禍前の60歳平均余命が長い国ほど、コロナ禍の超過死亡率は低いことが示された。日本でコロナ禍による死亡率少ないというパラドックスを解明するために有用であり、将来的に起こりうる新興感染症のパンデミック対策を検討するうえでも参考になるとしている。

医療体制が不十分な国では死亡数と超過死亡のギャップが大きい

東京慈恵会医科大学は、各国のコロナ禍での死亡率の変動と、コロナ禍以前の健康医療や社会経済指標との相関を調査し、コロナ禍前の60歳平均余命の長さが、コロナ禍の超過死亡率にもっとも強く相関していることを明らかにした。 1918年~1921年に3年にわたり流行した悪名高き新型インフルエンザのパンデミック、スペイン風邪では世界で4,000万から6,000万人、日本でも50万人の命が奪われたが、このスペイン風邪に比べると、日本での新型コロナによる死亡者数は少ない。 これは、新型インフルエンザである香港風邪やアジア風邪よりはるかに多い数字となり、世界全体をみると、2022年のオミクロン株の影響を加えると、新型コロナは悪名高いスペイン風邪に迫る死亡数をもたらしたといえる。 コロナ禍超過死亡は、コロナ前の国の死亡者数のトレンドから、新型コロナが流行しなかったと仮定したときに、予測される2年間の死亡数を計算し、実際のすべての原因による総死亡数から差し引きした人数。 このなかには、医師が新型コロナによる死亡として届け出た数だけではなく、本当は新型コロナで死亡したにもかかわらず、他の死因として届けられたケース、医療機関を受診できずに死亡したケース、新型コロナの流行により病院が逼迫して通常であれば救える患者を救えなかったケースなども含まれる。そのため、新型コロナ報告数より大きくなる傾向にある。 一方、新型コロナの流行によりインフルエンザなどコロナ以外の感染症死が減る、多くの人が外出を控えたため交通事故死が減るなどが影響し、超過死亡がマイナスになることも考えられる。中低所得国など医療や検査体制が不十分な国では、このギャップが想定以上に大きかったといえる。 WHOは「2020年1月~21年12月の2年間で、新型コロナのパンデミックにより1,500万人が死亡した」という超過死亡の計算結果を発表した。 各国からWHOに日々報告される新型コロナによる死亡数の累積は、同期間で540万人であり、1,000万人近くが過少報告され、超過死亡と報告数の間に大きなギャップが生じている。日本のパラドックス:高齢化率が世界一なのにコロナ禍の超過死亡を低く抑制

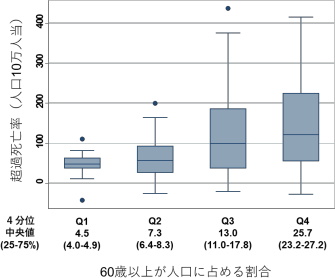

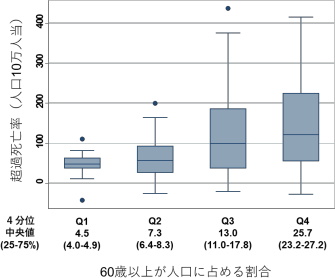

日本は世界一の高齢者大国であり、また新型コロナは高齢者でとくに死亡リスクが高いことが知られている。このことから、日本ではコロナ禍による死亡率が高くなることが予想されていたが、実際には世界中で比較しても、死亡率の増加がもっとも少ない国のひとつとなった。 そこで東京慈恵会医科大学は、超過死亡率の判明している160ヵ国のうち、60歳以上の高齢者率が高い上位40ヵ国について、コロナ禍前の各国公表データとの関係を調査した。 研究グループは、なぜ世界で一番高齢者の割合が高い国である日本は、超過死亡率をもっとも低く抑えることができたかを説明するため、2016年などコロナ禍前での、健康や経済の50項目の指標との相関をとることにより分析した。 その結果、上位から▼各国60歳平均余命、▼ワクチン接種率、▼国民1人当たりのGDPの順に、超過死亡率との強い相関が示されることが判明した。 もっとも相関の強かった因子である「60歳の平均余命」は、相関係数は-0.91と、疫学研究では滅多にみられないほどのきわめて高い相関係数となった。超過死亡率ともっとも相関の強い因子は「60歳の平均余命」

出典:東京慈恵会医科大学、2022年

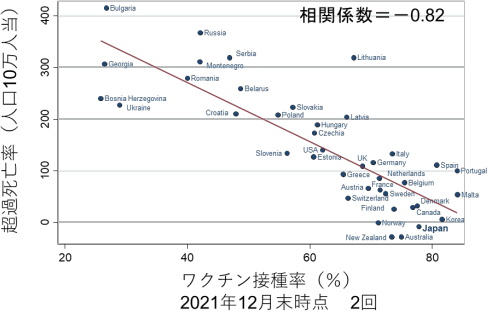

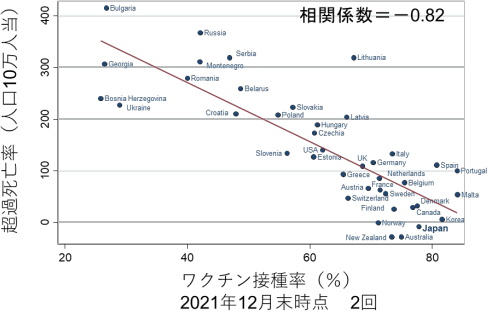

2番目は「2021年末までの累積ワクチン2回接種率」で、これも-0.82と非常に高い相関係数を示した。ワクチン接種率が高い国ほど超過死亡率が低いという予測可能な結果ながら、ワクチン接種により大勢の命が救われたことが示されていると考えられる。

新型コロナのワクチン接種率が高い国ほど超過死亡率は低い

出典:東京慈恵会医科大学、2022年

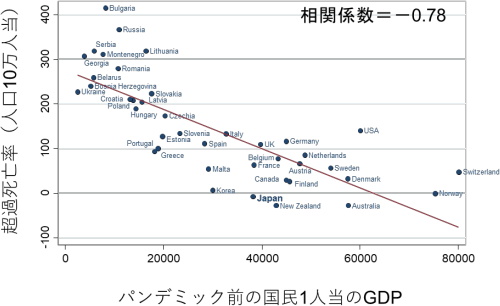

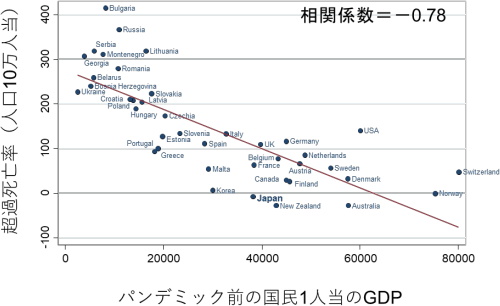

3番目は「国民1人当たりのGDP」であり、これが大きい国では超過死亡率が低くなり、相関係数は-0.78となった。この傾向はスペイン風邪のときにも認められた。

国民1人当たりのGDPが多いと超過死亡率は低下

出典:東京慈恵会医科大学、2022年

2型糖尿病など生活習慣病で死亡する人の割合が低い国では超過死亡率は低い

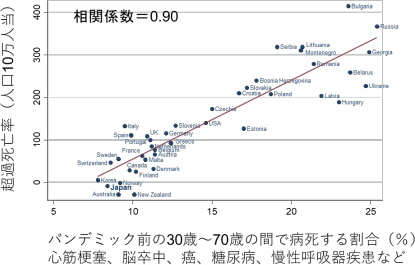

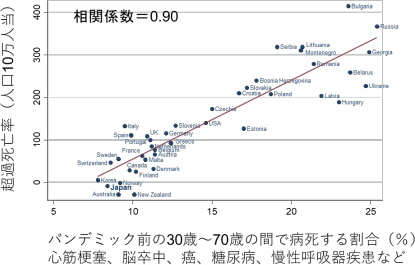

3因子について確認のため多変量解析を行ったところ、「60歳の平均余命」だけが有意で、他の「2021年末までの累積ワクチン2回接種率」「国民1人当たりのGDP」の有意性は失われた。 これにより後者2因子は、「60歳の平均余命」と超過死亡率との関係に対して交絡因子になっていると考えられる。 さらに、「30歳から70歳の間で心筋梗塞などの心血管疾患、脳卒中、がん、糖尿病、慢性呼吸器疾患で死亡する人口あたりの割合」は、相関係数が0.90と極めて強い相関を示した。心血管疾患、脳卒中、がん、糖尿病、慢性呼吸器疾患など

で死亡する割合は超過死亡率と強く相関している

で死亡する割合は超過死亡率と強く相関している

出典:東京慈恵会医科大学、2022年

一方、乳幼児の重症化が少ない新型コロナで、5歳未満の乳幼児死亡率」との強い相関は示されなかった。「乳幼児の致死率が高くなる別の感染症であれば、時の乳幼児死亡率と強い相関を示したかもしれない」と、研究者は述べている。

なお、高齢者がもっとも少ないグループQ1には、多くのアフリカや中東諸国が含まれている。これら40ヵ国では超過死亡率は低くなった。高齢者が少ない国にとっては、エボラ出血熱やマラリアのような危険な感染症が新型コロナよりも脅威であるためと考えられる。

一方、高齢者が多いQ4には、欧米諸国、旧ソビエト連邦、東欧諸国、日本、韓国などの40ヵ国が含まれており、総じて超過死亡率は高くなったが、グループ内での開きが生じている。

Q4のなかで超過死亡率がマイナスだった国は、ニュージーランド、オーストラリア、日本、ノルウェーの順となる。逆に、ロシアを含む旧ソビエト連邦や東欧諸国の超過死亡率は、200を超えるなど桁違いに高くなった。

高齢者がもっとも多いグループでは、超過死亡率は高くなったが、グループ内で開きがある

出典:東京慈恵会医科大学、2022年

日本が超過死亡率を低く抑えられたのは、60歳の平均余命が長いからと結論

研究は、東京慈恵会医科大学分子疫学研究部の浦島充佳教授、耳鼻咽喉科学講座の阿久津泰伴助教、分子疫学研究部の田中英美理氏、石原大翔氏によるもの。研究成果は、米国医師会誌の「JAMA Network Open」に掲載された。 「人間いつかは死亡します。しかし、働ける間に病死するのか仕事をリタイヤしたあとに病死するのかでは大違いです。30歳から70歳という働けるあいだに病気、とくに生活習慣病に罹って死亡する人の割合が低い国では、当然60歳の平均余命が長くなります。ここには紛争、事故、自殺などは含まれません」と、浦島教授はコメントしている。 「よって"60歳の平均余命"が長い国は、たとえば高齢者に肺炎球菌やインフルエンザのワクチン接種を促す地域プログラムがしっかりしているとか、バランスのとれた栄養、適度な運動、助け合い精神、そして、お年寄りにやさしいコミュニティとかがあるでしょう。もちろん誰でも高度な医療を受けられるといった地域医療の質の高さもあります。そういったものの総合的な指標が"60歳の平均余命"ということです。このような指標は、平時の努力の積み重ねのうえに改善されます」。 「コロナ禍前の"60歳の平均余命"が長ければ長いほど、コロナ禍の超過死亡率は低くなりました。要するに、コロナ禍前、平時から予防し得る病死を確実に予防できる国では、新型コロナパンデミックのような健康危機が襲っても強い、言葉を変えればレジリエントがあるということです。コロナ禍前からすでに勝負はついていたのです」。 「私が以前より主張する"危機管理は平時にあり"とはこのことです。"泥棒を捕らえて縄を綯う"のでは遅すぎます。他国と比較すれば日本は"超過死亡を低く抑えた"という点で合格だったと思います」と、浦島教授は述べている。 「これは政府の導きというよりは、国民の辛抱と努力の結果だったのではないでしょうか。しかし、日本であれば健康寿命を100歳まで引き延ばすことも夢ではないし、まだまだ改善の余地があると私は考えます。この論文は公開データを使って数日で解析したものですが、JAMA NOの査読してくださった先生方からも非常に高い評価をいただきました」としている。 「今後の取り組みとして、日本の新型コロナ対応の反省点、教訓、将来のパンデミックに向けて改善すべき点などさらなる分析を進める予定です」と、研究グループでは述べている。東京慈恵会医科大学分子疫学研究部

Association Between Life Expectancy at Age 60 Years Before the COVID-19 Pandemic and Excess Mortality During the Pandemic in Aging Countries (JAMA Network Open 2022年10月19日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月28日

- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査

- 2025年07月22日

- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ

- 2025年07月22日

- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター

- 2025年07月18日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 2025年07月18日

- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も

- 2025年07月14日

- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係

- 2025年07月14日

- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?