ニュース

【新型コロナ】診断12ヵ月後で3分の1に症状が残存 罹患後症状があると不安やうつ・恐怖感・睡眠障害・QOL低下が増強

2022年06月06日

慶應義塾大学は、新型コロナ罹患後によくみられる、発熱・咳・息苦しさ・知覚過敏・倦怠感などの24項目の症状について、18歳以上の1,000例規模の新型コロナ症例を調査した。

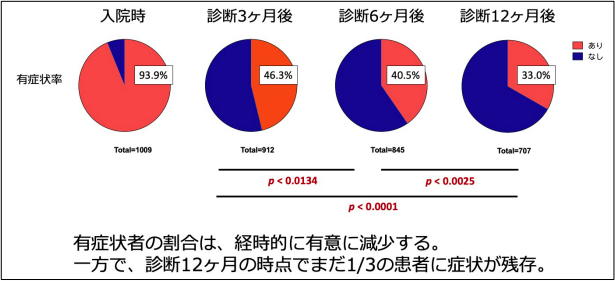

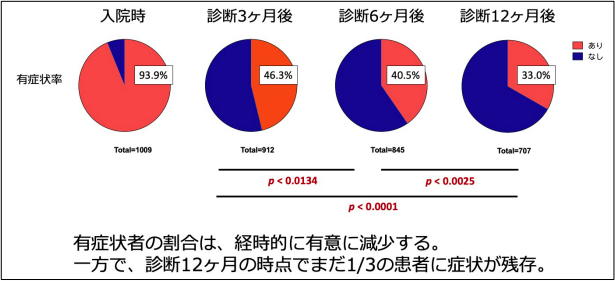

何らか1つ以上の症状を認めた割合は、時間の経過とともに統計学的有意に経時的に低下していたが、診断から12ヵ月経過後も約3分の1の人になんらか1つ以上の症状が残存していることが確認された。

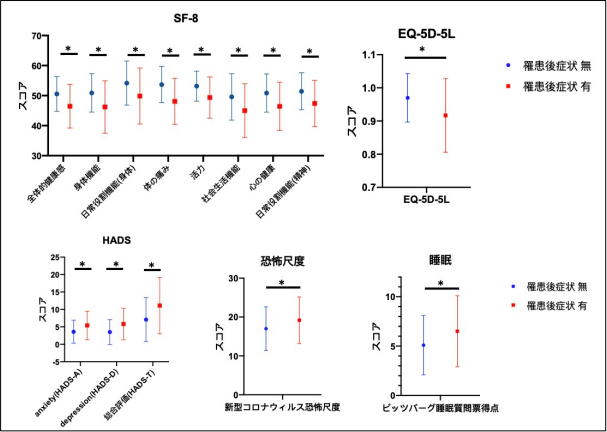

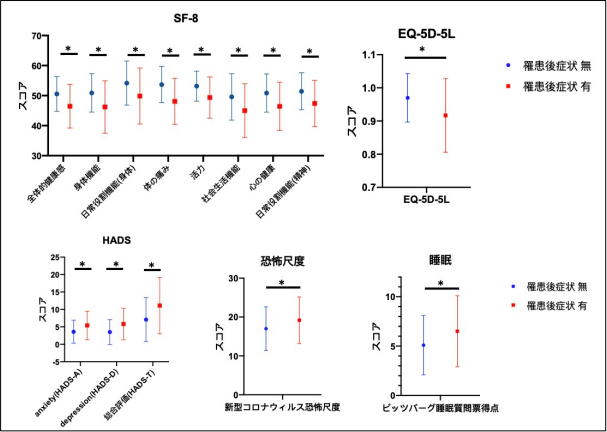

また、診断後3ヵ月の時点の解析で罹患後症状が1つでも存在すると、健康に関連したQOLの低下、不安や抑うつ傾向の増加、新型コロナウイルスに対する恐怖感の増長、睡眠障害の増悪、労働生産性の低下などの影響があることが判明した。

3ヵ月後時点で罹患後症状を有するリスクに関して、▼女性、▼入院中に咳、▼味覚障害、▼嗅覚障害、▼下痢、▼悪心・嘔吐を認めた患者で、有意に罹患後症状を認める人の割合が多いことも分かった。

新型コロナ罹患後症状について国内最大規模の調査を実施

慶應義塾大学の研究グループは、全国27施設で、2020年1月~2021年2月末日に、新型コロナと確定診断され入院加療をうけた18歳以上の1,000例規模の症例を対象とする多施設共同調査研究を、2020年11月~2022年3月末日まで実施した。 研究では、新型コロナ罹患後によくみられる、発熱・咳・息苦しさ・知覚過敏・倦怠感などの24項目の症状(罹患後症状)の有無を、▼入院中、▼診断3ヵ月後、▼6ヵ月後、▼12ヵ月後にわたり各症状の有無について、回答用紙あるいはスマホアプリを用いたアンケート調査を行った。 また国際的に使用されている各種質問票を用いて、▼健康に関連したQOL(生活の質)への影響、▼不安や抑うつの傾向、▼新型コロナウイルスに対する恐怖感、▼睡眠障害、▼労働生産性についても調査した。 解析した症例の性別比は、すでに報告されている他の研究の新型コロナ入院症例の性別比におおむね合致し、男性が多い構成だった。また、各世代で偏ることなく分布していた。 研究は、慶應義塾大学医学部内科学教室(呼吸器)を中心とする研究グループが、同内科学教室(呼吸器)の福永興壱教授、内科学教室(消化器)の金井隆典教授をはじめとする「コロナ制圧タスクフォース」での実績をもとに実施したもの。新型コロナ症例の1/3が12ヵ月後も1つ以上の症状が残存

その結果、何らか1つ以上の症状を認めた割合は、時間の経過とともに統計学的有意に経時的に低下していたが、診断から12ヵ月経過後も約3分の1の人になんらか1つ以上の症状が残存していることが確認された。 また、診断後3ヵ月の時点の解析で罹患後症状が1つでも存在すると、健康に関連したQOLの低下、不安や抑うつ傾向の増加、新型コロナウイルスに対する恐怖感の増長、睡眠障害の増悪、労働生産性の低下などの影響があることが判明した。

新型コロナ罹患後症状

1つでも症状を有する被験者の割合の経時変化

1つでも症状を有する被験者の割合の経時変化

出典:慶應義塾大学、2022年

研究は、日本での新型コロナ罹患後症状に関する、1,000例規模の症例を対象としたこれまでで最大規模の調査であり、また経時的に、退院までに認めた症状、3ヵ月後、6ヵ月後、12ヵ月後と長期にわたり罹患後症状を検討したはじめての報告になる。

さらに、各罹患後症状の有症状の比率だけでなく、国際的に確立された各種質問票を用いて調査を行っており、多面的で定量性が高く、比較解析が容易な報告である点でも国内でははじめてだ。

「今後、引き続き集計したデータにもとづいて詳細な解析を進めることで、日本での新型コロナ罹患後症状の実態を明らかにし、その罹患後症状に対する医学的なアプローチだけでなく、政策にも寄与していきたいと考えています」と、研究グループは述べている。

新型コロナの症状は長引くことを国内ではじめて確認

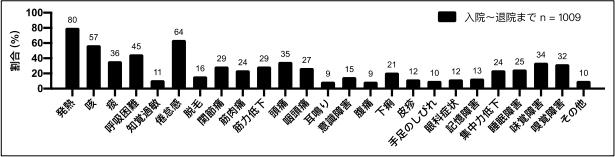

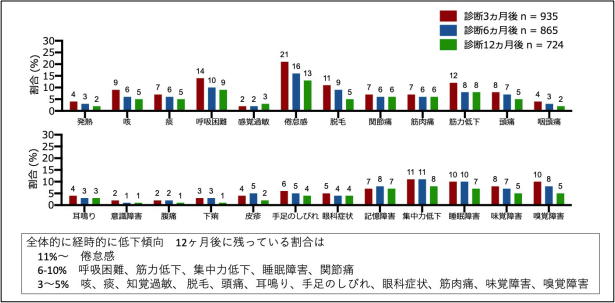

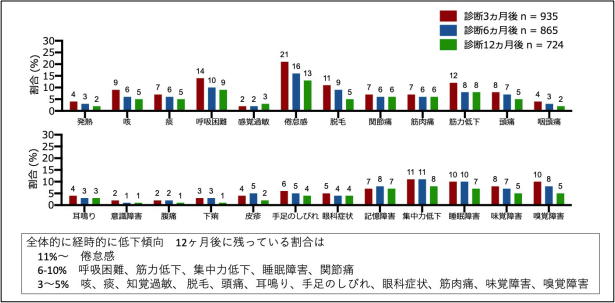

新型コロナ罹患後に何らか1つ以上の罹患後症状を認めた割合は、診断3ヵ月後には46.3%、診断6ヵ月後には40.5%、診断12ヵ月後には33.0%と、経時的に低下していたが、罹患後症状が診断12ヵ月後も約3分の1の患者で遷延している(症状が長引いている)ことが、国内ではじめて示された。 診断3ヵ月後に多い罹患後症状は、上位から、「疲労感・倦怠感」20.5%、「呼吸困難」13.7%、「筋力低下」11.9%だった。診断6ヵ月後では、「倦怠感」16.0%、「思考力・集中力低下」11.2%、「呼吸困難」10.3%だった。診断12ヵ月後では、「倦怠感」12.8%、「呼吸困難」8.6%、「思考力・集中力低下」7.5%、「筋力低下」7.5%だった。 新型コロナ罹患後に何らか1つ以上の罹患後症状を認めた割合は、男女別では3ヵ月後に男性が43.5%に対して、女性は51.2%と高く、男性より女性の比率が高いことが分かった。女性に多かった罹患後症状は、咳、脱毛、頭痛、味覚障害、嗅覚障害だった。 一方で、12ヵ月後に何らか1つ以上の罹患後症状を認めた割合は、男性が32.1%、女性が34.5%とその差は縮小した。

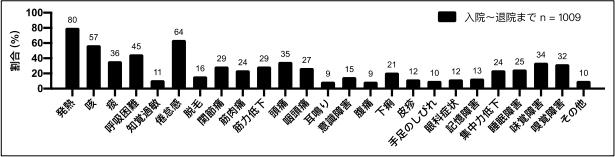

新型コロナで入院中の24の代表的な症状の割合

新型コロナの24の代表的な症状の割合に関する経時変化

新型コロナの24の代表的な症状の割合に関する経時変化

新型コロナの24の代表的な症状の割合に関する経時変化

新型コロナの24の代表的な症状の割合に関する経時変化

出典:慶應義塾大学、2022年

罹患後症状は女性や中年者に多い傾向

世代別では、何らか1つ以上の罹患後症状を認めた割合は、診断3ヵ月後で、若年者(40歳以下)43.6%、中年者(41歳~64歳)51.9%、高齢者(65歳以上)40.1%と、中年者に多い傾向が認められ、これは、6ヵ月、12ヵ月でも同様だった。 新型コロナ罹患時の重症度と、何らか1つ以上の罹患後症状を認めた割合の関係は、診断3ヵ月後で、酸素吸入を必要とした患者が50.3%だったのに対し、必要としなかった患者は44.0%と、前者が高い傾向で、6ヵ月後と12ヵ月後も同様の傾向だった(それぞれ6ヵ月後で45.7%対37.7%、12ヵ月後で36.1%対31.8%)。 個別の症状では、酸素吸入を必要とした患者で、呼吸困難、筋力低下、記憶障害、思考力・集中力低下、関節痛、筋肉痛が、酸素吸入を必要とし なかった患者に比べて高い比率で認められた。 罹患後症状が1つでも存在することにより、有意に、健康に関連したQOLは低下し、不安や抑うつの傾向が強くなり、新型コロナウイルスに対する恐怖感が増強し、睡眠障害が増強し、出勤はするものの労働パフォーマンスが低下している(労働生産性の低下)と感じる人が増加し、睡眠障害を自覚している人も増加した。 3ヵ月後時点で罹患後症状を有するリスクに関して、▼女性、▼入院中に咳、▼味覚障害、▼嗅覚障害、▼下痢、▼悪心・嘔吐を認めた患者で、有意に罹患後症状を認める人の割合が多いことも分かった。 また、入院中に細菌感染を併発した患者、入院中に気管挿管や昇圧剤を使用した重症化症例では、有意に罹患後症状を有する割合が高かった。

罹患後症状の有無によるQOL スコア、不安や抑うつ、恐怖尺度、睡眠障害の変化

平均値および標準偏差を表示

平均値および標準偏差を表示

出典:慶應義塾大学、2022年

全国の27施設が参加した多施設共同調査研究

研究グループは、全国の参加施設27施設に、新型コロナの確定診断を受けて入院し退院した、18歳以上の軽症・中等症・重症の患者に関して、計1,000例を目標に、各施設で原則として一定期間の全入院患者に対して研究案内を郵送し同意を得た患者に、▼診断3ヵ月後、▼診断6ヵ月後、▼診断12ヵ月後に、回答用紙あるいはスマホアプリを用いてアンケートを行った。 2022年3月末日までに、1,200例の患者から研究参加の同意を得て、アンケートへの回答を3ヵ月目1,109例、6ヵ月目1,034例、12ヵ月目840例を回収し、臨床情報を統合して解析可能な1,066例に関して検討した。 アンケートでは、24項目の新型コロナ罹患後症状として代表的な症状の有無、発症時期、症状の持続する期間、再発形式を調査した。また調査の方法として、国際的に使用されている評価尺度(質問票)を用い、健康に関連するQOL(評価:EQ-5D-5L、SF-8)、不安・抑うつ傾向(評価:HADS)、新型コロナウイルスに対する恐怖感(評価:新型コロナウイルス恐怖尺度)、睡眠障害(評価:ピッツバーグ睡眠質問票)、労働生産性(評価:WHO健康と仕事のパフォーマンスに関する調査票)を評価した。 新型コロナの24項目の症状(罹患後症状)とは、発熱、咳、痰、息苦しさ、音・光・においを過敏に感じる(知覚過敏)、体のだるさ(倦怠感)、脱毛、関節痛、筋肉痛、筋力低下、頭痛、咽頭痛、耳鳴り、意識障害、腹痛、下痢、皮疹、痺れ、目の症状、記憶障害、思考力・集中力低下、睡眠障害、味覚障害、嗅覚障害。 慶應義塾大学医学部 内科学教室(呼吸器) コロナ制圧タスクフォース

新型コロナウイルスから社会を守る時限的な緊急プロジェクトとして立ち上がり、慶應義塾大学、東京医科歯科大学、京都大学、大阪大学、東京大学医科学研究所をはじめ、多施設のさまざまな研究分野から科学者が横断的に結集したチーム。

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月28日

- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査

- 2025年07月22日

- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ

- 2025年07月22日

- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター

- 2025年07月18日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 2025年07月18日

- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も

- 2025年07月14日

- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係

- 2025年07月14日

- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?