ニュース

【新型コロナ】看護師・妊婦・大学生の「感染不安の高さ」を調査 社会的立場により比較

2022年08月29日

東北大学は、新型コロナの拡大初期(2020年5月~6月)に、一般対象者、妊婦、看護師、大学生の感染不安を調査し、それぞれの感染不安の高さや関連要因を比較した結果を発表した。

感染不安は、妊婦が突出して高く、大学生がもっとも低く、看護師は一般対象者と同程度だった。妊婦のメンタルヘルス支援の重要性があらためて示された。

看護師は感染リスクが高い立場にあるが、新型コロナへの適切な知識や対処方法をもっていることが、感染不安の低さに寄与している可能性や、感情の麻痺が起きている可能性も考えられるという。

日本人の感染不安を社会的立場により比較

研究は、東北大学大学院教育学研究科教育心理学講座臨床心理学分野の若島孔文教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「PLOS ONE」に掲載された。 新型コロナという未知の感染症の蔓延は、人々のメンタルヘルスに大きな影響を与えた。とくに新型コロナへの感染に対する不安(感染不安)は、パンデミック下の精神衛生の中核をなすと考えられる。 こうした実態に対して日本で、若島教授の研究グループは、あらゆる時期のさまざまな立場の人々を対象に、感染不安をテーマとした継続的な研究を重ねている。 今回はこれらのデータを統合し、感染拡大初期(2020年5~6月時点)での、立場による感染不安の強さや関連要因の違いについて総合的な分析を行った。大学生・看護師・妊婦の3つの立場について解析

これらのデータには、オンライン講義への切り替えなど多くの社会的混乱を経験した大学生、感染した場合の重症化のリスクが高いとされていた妊婦、感染者と接触するリスクがほかの立場より高い看護師が含まれる。立場の異なる感染不安の研究はそれぞれ行われ、すでに学術雑誌に掲載されている。 しかし、これらの研究は個別に行われた研究であり、これらのデータを統合して比較検討することで、立場による感染不安の高さや、その関連要因を比較することが求められる。 研究グループは、日本人の感染不安とその関連要因について、社会的立場による比較を行う目的で、大学生・看護師・妊婦の3つの立場について、先行研究で明らかになっているデータを用いて解析。 大学生・妊婦・看護師を除いた日本人を「一般対象者」として、新しく同様の項目を調査した。そのうえで、一般対象者をベースラインとして、大学生、看護師、妊婦の3つの立場について、感染不安の高さと関連要因を検討した。妊婦を含めたハイリスク者は感染不安が高い

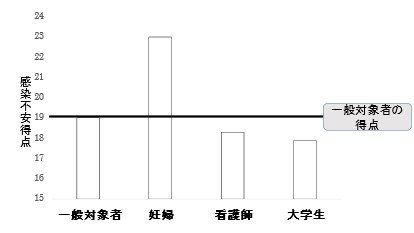

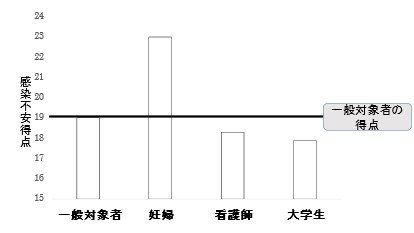

分散分析により検討した結果、立場による感染不安得点の違いが示された(F=54.59、p<.001)。 多重比較の結果、一般対象者(M=19.00、SD=5.28)と看護師(M=18.27、SD=5.13)の間に有意差はみられなかった。他方、一般対象者と比較して、大学生(M=17.88、SD=4.95)の感染不安は低く(p<.01)、妊婦(M=22.96、SD=5.68)の感染不安が高いことが示された(p<.001)。ほかに、大学生と妊婦、看護師と妊婦の間にそれぞれ有意差がみられた(どちらもp<.001)。 つまり、抱えている感染不安は、一般対象者と比べ、妊婦は高く、大学生は低く、看護師は同程度であることが示された。 妊婦は、一般対象者、大学生、看護師と比べ、高い感染不安をもっていることが明らかになった。妊婦を含めたハイリスク者は自然災害や大規模な疾病の流行に対してとくに脆弱であるため、感染不安が高まっていることが推察される。

新型コロナの感染不安

妊婦は高い感染不安をもっている

看護師の感染不安は一般対や大学生と同程度

妊婦は高い感染不安をもっている

看護師の感染不安は一般対や大学生と同程度

出典:東北大学、2022年

看護師の感染不安は低い 新型コロナへの適切な知識や対処方法を知っているから?

一方で、看護師の感染不安は、妊婦よりも低く、一般対象者および大学生と有意な差がないことが示された。看護師は、新型コロナの感染者と接触するリスクが高い立場にあり、とくに感染不安が強いと指摘されているが、研究結果はこれらと一致しない結果となった。 これについて、看護師はほかの人々と比べ、新型コロナへの予防や、感染した場合に必要な処置などの専門的な技術や知識をもっていると予想される。新型コロナへの適切な知識や対処方法をもっていることが、看護師の感染不安の低さに寄与しているのではないかと推測される。 また、パンデミックでの看護師の職場では、新型コロナに関する情報が多くあふれていたため、感情の麻痺が起こり、感染不安が抱かれなかったのではないかと考えられる。過去の感染症の研究では、感染に関する情報に多くさらされることで、感情の麻痺が起こり、不安が生じにくくなるという研究報告がある。看護師は自分が感染源になることを恐れている

研究グループは、ステップワイズ法による重回帰分析を用いて、感染不安の関連要因についても検討を行った。 その結果、看護師では「高齢の家族との同居」が(β=.19, p<.05)、大学生と妊婦では「主要な情報源」が、それぞれ感染不安と関連していた(β=-.13;-.12, ps<.05)。一般対象者ではこれらの結果が示されなかったことから、それぞれの立場に特徴的な結果であると推察される。 感染者に接触する可能性が高い看護師は、自身が感染源になることを懸念するとされている。高齢者は感染した際の重症化リスクが高いことから、高齢者家族をもつ看護師では、とくに自身が感染源となることを恐れている傾向があることが推察される。 また、新聞やテレビなどの伝統的なメディアは、妊婦の恐怖心を高めている可能性が指摘されているが、大学生にも同様の結果がみられた。妊婦と大学生は、パンデミックで、比較的対人接触が少ないことが共通していると推察される。 したがって、SNSなどのメディアが、感染不安の低減に役立っていたのではないかと考えられるという。研究グループは、感染不安について「妊婦のメンタルヘルス支援の重要性が示された」としている。 調査は、インターネット調査で新たに収集した450人の一般対象者の回答、318人の妊婦の回答、152人の看護師の回答、300人の大学生の回答、合計1,220人の回答を分析したもの。 東北大学大学院教育学研究科教育心理学講座臨床心理学分野 若島孔文研究室Fear of COVID-19 infection and related factors in Japan: A comparison of college students, pregnant women, hospital nurses and the general public (PLOS ONE 2022年7月13日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月28日

- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査

- 2025年07月22日

- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ

- 2025年07月22日

- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター

- 2025年07月18日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 2025年07月18日

- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も

- 2025年07月14日

- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係

- 2025年07月14日

- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?