ニュース

【新型コロナ】コロナ禍でメンタルヘルスが悪化 都市の個人主義的な生活スタイルが原因? 貧困も大きく影響

2021年04月05日

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)、東京大学、東北大学などは、新型コロナ流行下でのメンタルヘルスと、居住地の特性(人口密度・貧困・新型コロナ感染者数)との関連を調査した。

その結果、とくに人口密度が高い地域、貧困の度合いが高い地域であるほど、メンタルヘルス悪化への影響が深刻であることが明らかになった。

調査は2020年9月に、全都道府県の2万8,000人を対象にインターネットで実施したもの。

その結果、とくに人口密度が高い地域、貧困の度合いが高い地域であるほど、メンタルヘルス悪化への影響が深刻であることが明らかになった。

調査は2020年9月に、全都道府県の2万8,000人を対象にインターネットで実施したもの。

コロナ禍によるメンタルヘルス悪化が社会問題に

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、全世界的で公衆衛生上の問題になっている。COVID-19流行によるメンタルヘルスの悪化も大きな課題になっている。

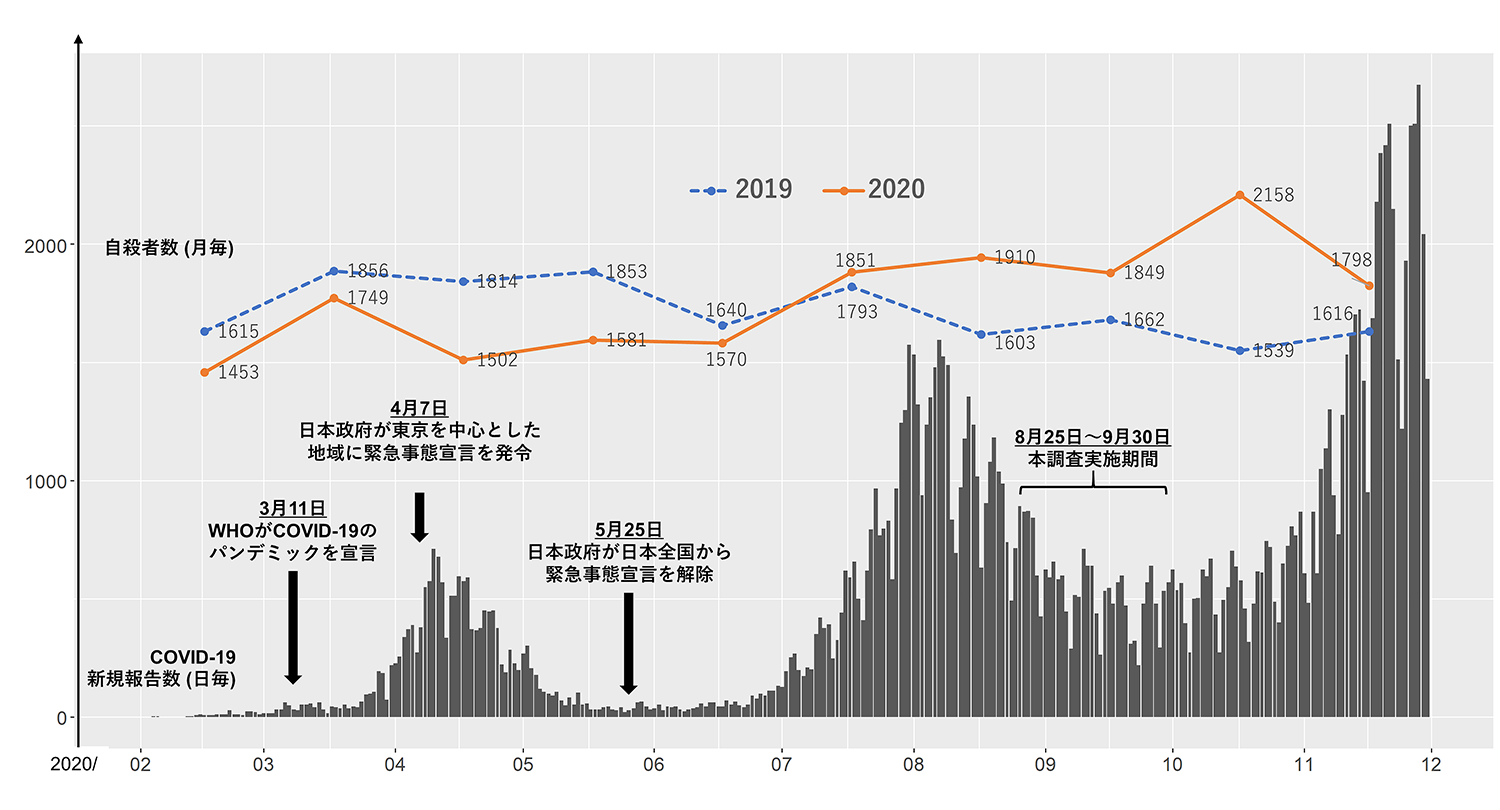

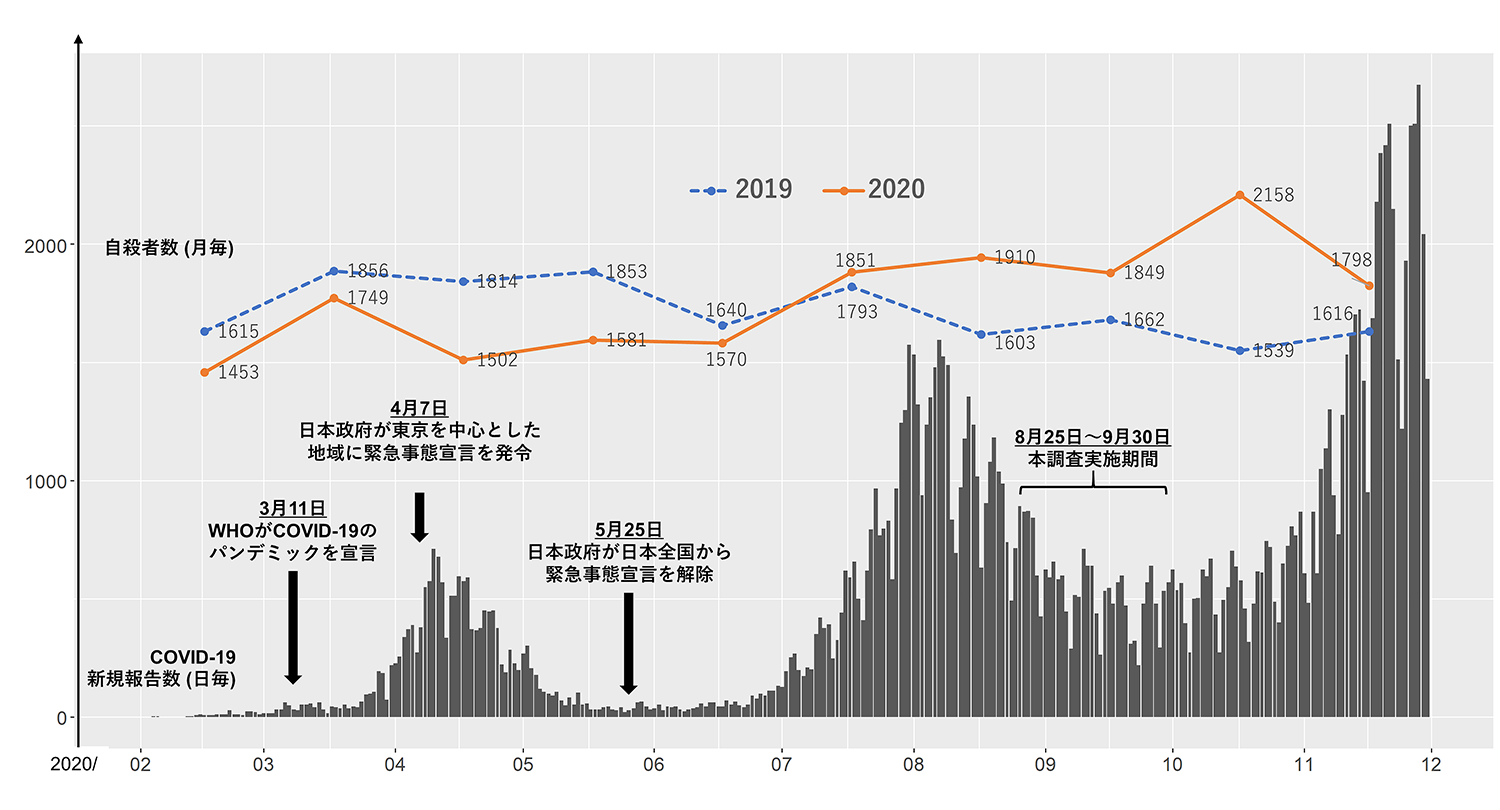

日本では感染そのものの影響に加えて、自殺者の増加が注目を集めている。とくに2020年8月以降は、自殺者数が前年度を上回って推移している。

これまで、若年・女性・経済的な問題・呼吸器疾患の合併などがメンタルヘルス悪化の危険因子として指摘されている。しかし、研究で報告されているのはほとんど個人の要因であり、居住地域の特性とCOVID-19流行下のメンタルヘルス悪化について検討した研究はなかった。

そこで国立精神・神経医療研究センター(NCNP)などは、居住地の特性(人口密度・貧困・新型コロナ感染者数)と、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行下でのメンタルヘルスの関連について、大規模なインターネット調査を行った。

研究グループは、全国のさまざまな地域から合計2万8,000人が参加した大規模なインターネット調査を実施。インターネット調査の限界を克服するため傾向スコアによる重みづけを用い、2016年に厚生労働省で行われた国民生活基礎調査の参加者と性別・年齢・社会経済状況などの分布が同様になるようにデータを調整した。

研究は、同センタートランスレーショナル・メディカルセンターの大久保亮室長、東京大学大学院総合文化研究科の池澤聰特任准教授、東北大学大学院環境科学研究科の中谷友樹教授、埴淵知哉准教授、大阪国際がん研究センターの田淵貴大副部長らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Affective Disorders」に掲載された。

COVID-19新規報告数(日毎)と自殺者数(月毎)の推移

出典:国立精神・神経医療研究センター、2021年

「人口密度が高い」「貧困」などが強く影響 全国調査で判明

不正回答や不十分な回答を除いた2万4,819人のデータを分析したところ、参加者の9.2%が重度の心理的苦痛を自覚していたことが分かった。

これは、2016年の国民生活基礎調査で示された6.7%の1.4倍であり、COVID-19流行によるメンタルヘルスの悪化が深刻であることが浮き彫りになった

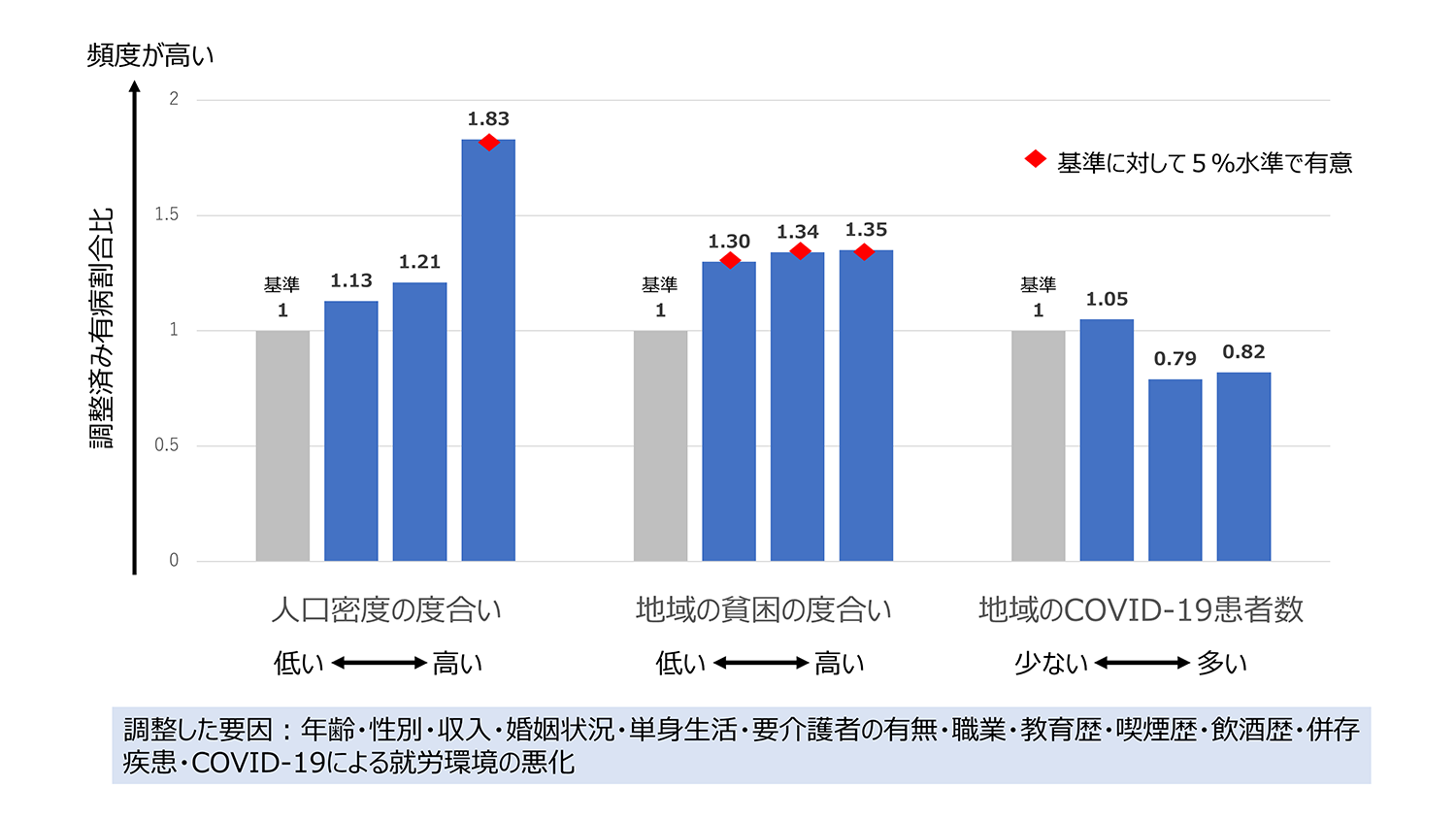

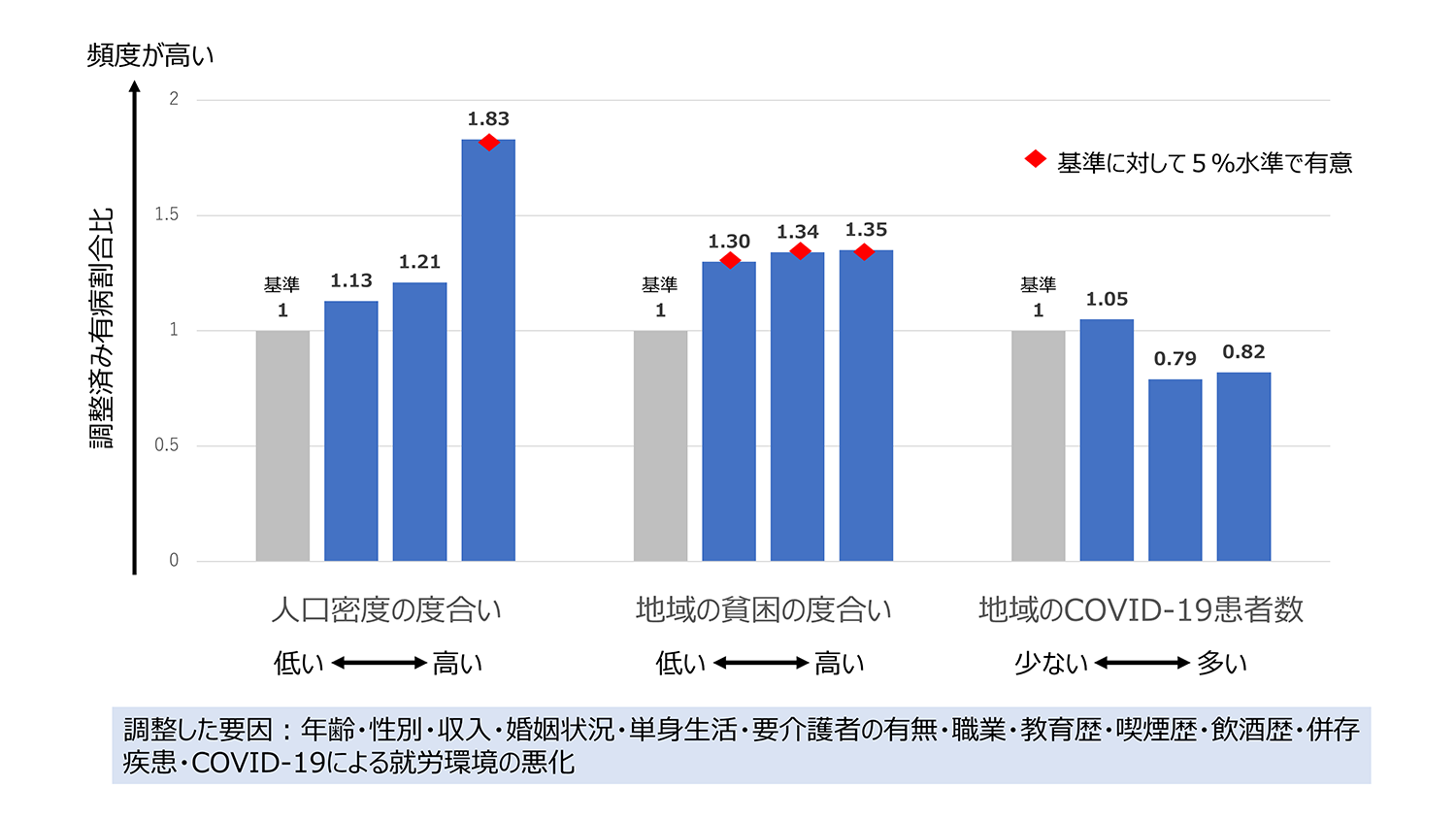

また、人口密度の度合い、地域の貧困の度合い、地域のCOVID-19患者数のそれぞれについて値の大きさから4グループに分け、グループ間でのメンタルヘルス悪化(重度の心理的苦痛と自殺念慮)の割合の違いを評価した。

その結果、次のことが明らかになった。(1) 人口密度が高い都市部や、貧困の度合いが高い地域で、メンタルヘルスが悪化している割合が高い。

(2) 新型コロナ流行後に出現した自殺念慮は、人口密度がもっとも高い都市部で1.83倍、貧困の度合いがもっとも高い地域で1.35倍に上昇した。

(3) 新型コロナ感染者が多い地域に住んでいることとメンタルヘルスの悪化に関連はなかった。

都市部と貧困の度合いが高い地域では、新型コロナ流行後の自殺念慮の割合が高い

出典:国立精神・神経医療研究センター、2021年

都市の個人主義的なライフスタイルや貧困が影響した可能性

こうした傾向が生じる理由として、人口密度の高い地域では、居住スペースが狭く、かつ住民が個人主義的なライフスタイルを好むことが考えられる。

人口密度の高い地域では、居住スペースが狭くなる傾向がある。COVID-19流行下では、在宅勤務や休校によって自宅で過ごすことが増え、こうした地域では負担が大きくなった可能性がある。

また、都市の個人主義的なライフスタイルは、外出やマスク着用などの感染拡大防止策をめぐり、異なった考えや行動の違いが鮮明化する。そうした考えや行動の異なる他者と関わりをもつことが多い都市部の方が、メンタルヘルスに悪影響を及ぼした可能性がある。

さらに、貧困の度合いが高い地域では、健康的な食事や身体活動を高く保つことを可能にする環境、医療保健施設、地域の対人交流などが乏しいことが指摘されている。

そうしたメンタルヘルスに良好に働く要因が乏しいことが、COVID-19流行という環境変化に対する脆弱さに結びつき、自殺念慮が増えていると考えられる。

居住地域によってアクセスが制限されない方法での支援を

今回の研究では、都道府県ごとのCOVID-19感染者数とメンタルヘルスの関連はみられなかった。しかし、より細かい区域で感染者数とメンタルヘルスの悪化について検討した場合には、関連がある可能性がある。

「研究結果は、メンタルヘルスの悪化が新型コロナウイルス感染症の患者発生の有無に関わらず、全国的な問題であり、とくに人口密度が高い地域、貧困の度合いが高い地域であるほど、深刻であることを示されました」と、研究グループは述べている。

「人工知能技術や遠隔診療のような広範に届けられる技術を活用し、居住地域によってアクセスが制限されない方法でメンタルヘルスの支援を行うことが、精神疾患罹患・自殺予防には重要だと考えられます」としている。

国立精神・神経医療研究センタートランスレーショナル・メディカルセンターUrbanization level and neighborhood deprivation, not COVID-19 case numbers by residence area, are associated with severe psychological distress and new-onset suicidal ideation during the COVID-19 pandemic(Journal of Affective Disorders 2021年5月15日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

-

2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%

過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日

-

【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ

対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

-

【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築

―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日

- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善

- 2025年05月16日

- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少

- 2025年05月12日

- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要

- 2025年05月01日

- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】