【新型コロナ】在宅医療従事者のメンタルヘルスを調査 職種に合わせたメンタルサポートや支援が必要

在宅医療に従事する看護師・ソーシャルワーカー・事務職員は、医師よりも強いストレスを感じている

新型コロナの流⾏拡⼤が、医療従事者のメンタルヘルスに悪影響を及ぼすことが、世界的にも明らかになっているが、日本では救急医療に従事する医療従事者、とくに医師と看護師のメンタルヘルスに与える影響に関する調査が多く、在宅医療(訪問診療)従事者を対象とした調査は限られている。 そこで筑波大学は、新型コロナの流⾏拡⼤が続く2021年8⽉に、国内で訪問診療を行っている医療機関の職員を対象に、新型コロナに関する恐怖、不安・抑うつ症状、そして、受けている支援の実態などをはじめて調査した その結果、在宅医療に従事する看護師・ソーシャルワーカー・事務職員は、医師よりも強いストレスを感じていることが分かった。 これは、在宅医療では、訪問先の感染状況が分からない状態で最初に患者や家族に接するのが医師以外の職種である場合が多いことや、住宅環境によっては、適切なソーシャルディスタンスが保てないことなどが関係している可能性が考えられる。 また、専⾨家による感染コントロールの指導、⼼理的ストレスや感情的な疲れをサポートする体制が⼗分ではないと感じている在宅医療従事者ほど、新型コロナ感染に関する恐怖や、不安が強くなる傾向がみられた。 これにより、新型コロナの流⾏拡⼤が在宅医療従事者のメンタルヘルスに与える影響や必要と感じる⽀援は職種によって異なり、職種に応じたメンタルサポートや⽀援が必要であることが⽰唆された 「今後は、在宅医療従事者に対する適切な⽀援のあり方、および、それらの⽀援を各地域で実践していくための⽅策を検討することが必要と考えられます」と、研究グループでは述べている。 研究は、筑波大学医学医療系の濵野淳講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「BMC Primary Care」に掲載されている。

在宅医療(訪問診療)従事者のメンタルヘルスや支援を調査

2021年7月以降に発生した新型コロナ「第5波」では、過去の感染状況を大きく上回る感染爆発となった。その結果、医療機関での診療・入院が困難な状況が続き、感染者、濃厚接触者が在宅で療養せざるをえない状況が発生した。 また、感染者を受け入れる病床を確保するために、一般入院の病床数が減ったり、入院中の面会が制限されたことなどから、以前は入院治療を受けられていた慢性疾患を抱える人が、在宅で療養することも多くなった。 一方、新型コロナの流行拡大が医療従事者のメンタルヘルスに悪影響を及ぼすことが、世界的にも明らかになり、国や自治体はさまざまな支援を行ってきた。しかし、在宅医療(訪問診療)従事者については、メンタルヘルスや支援の実態は明らかになっていなかった。 そこで筑波大学は、新型コロナの流⾏拡⼤が続く2021年8⽉に、在宅医療従事者のメンタルヘルスや関連する⽀援の実態をはじめて調査した。 研究グループは、訪問診療を行っている国内37施設の職員を対象に、2021年8月に無記名のWebアンケートによりメンタルヘルスを調査した。この時期は、21都道府県で緊急事態宣言が発令されていた。 新型コロナに対する恐怖を定量化して評価する尺度として、研究では「新型コロナウイルス恐怖尺度(FCV-19S)」を⽤いた。また、不安・抑うつ症状を評価する尺度として、14項⽬で評価する⾃記式調査である「HADS」⽇本語版を⽤いた。さらに、新型コロナの流行拡大に対して、地域や自治体から提供されている支援の実態と、必要と感じている支援についても調査した。必要な支援は「感染防護具の配給」「心理的ストレスや感情的な疲れのサポート」「オンラインによる相談」

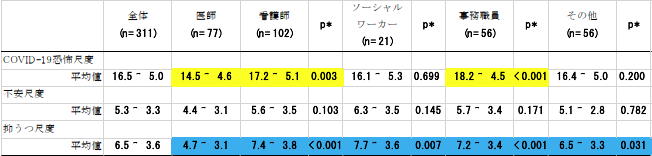

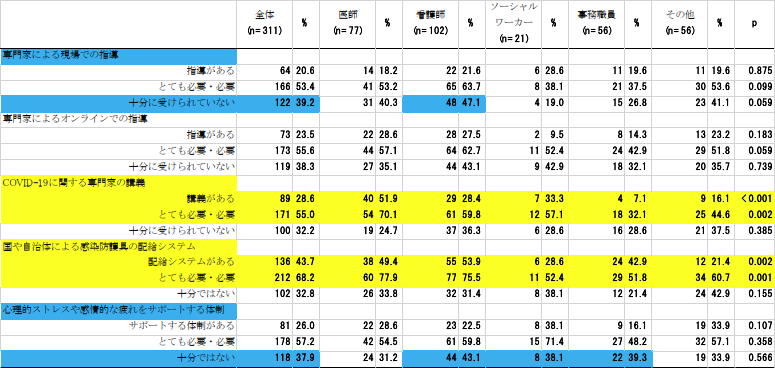

328人からの回答のうち、未入力データがあった17人を除いた311人のデータを解析した。回答者の職種は、看護師(32.8%)、医師(24.8%)、事務職員(18.0%)、ソーシャルワーカー(6.8%)などだった。 その結果、新型コロナに対する恐怖は、医師に比べて看護師、事務職員で大きく、抑うつ症状は、医師に比べて看護師・ソーシャルワーカー・事務職員で大きいことがわかった。 「とても必要、または必要と感じている支援」は、▼感染防護具の配給システム(68.2%)、▼在宅医療従事者の心理的ストレスや感情的な疲れをサポートするシステム(57.2%)、▼オンラインによる感染症専門家との相談システム(55.6%)、▼新型コロナに関する専門家の講義(55.0%)などだった。 このうち、新型コロナに関する専門家の講義を必要と感じる割合は医師で多く、国や自治体による感染防護具の配給システムを必要と感じる割合は、医師、看護師で多いという、職種による違いがみられた。 「支援が必要だが不十分だと感じていること」として挙げられたのは、▼専門家による現場での感染コントロールの指導(39.2%)、▼専門家によるオンラインでの感染コントロールの指導(38.3%)、▼心理的ストレスや感情的な疲れをサポートする体制(37.9%)などだった。 このうち専門家による現場での感染コントロールの指導を十分に受けられていないと感じる割合は、看護師で多く(47.1%)、心理的ストレスや感情的な疲れをサポートする体制が十分でないと感じる割合は、看護師(43.1%)、事務職員(39.3%)、ソーシャルワーカー(38.1%)で多い傾向があった。

職種に合わせたメンタルサポートや支援が必要

これらのことから、新型コロナの流行拡大が在宅医療従事者のメンタルヘルスに与える影響は、医師よりも看護師、ソーシャルワーカー、事務職員の方が顕著であり、職種に合わせたメンタルサポートや支援が必要であることが示唆された。 「今回の研究は、新型コロナの流行拡大に際して、国内の在宅医療従事者のメンタルヘルスの実態や、在宅医療従事者が必要と感じている支援について分析したはじめての調査。研究結果が、今後の在宅医療における新型コロナ対策に活用されていくことが期待されます」と、研究グループでは述べている。 筑波⼤学 医学医療系Exploration of the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of home health care workers in Japan: A multicenter cross-sectional web-based survey (BMC Primary Care 2022年5⽉26⽇)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。