東日本大震災の被災地(宮城県、福島県)で、コロナ禍の大きくなった2020年時点で、心の状態が良くない人が増えていたことが、東北大学の調査で明らかになった。

背景として、人々の社会的つながりや信頼感がこの2県で減少していることが示された。調べたところ、この2県では震災に関連して転居をしたとする人の比率が高かった。

住み慣れた地域から転居することで、ともに暮らしてきた人々と培われた信頼感が失われてしまい、心の状況の悪化につながっている可能性がある。

被災地でコロナ禍によるストレスがより高まっている

コロナ禍のなか、東日本大震災から10年を経た現在、被災地住民の心の健康が心配されている。

東北大学経済学研究科高齢経済社会研究センターは、震災後10年を前に被災地の人々の心の健康と人々のつながりに注目し、アンケート調査(被災3県、東京都、広島県在住の1,400人を男女均等で抽出)を行った。

その結果、被災地、とくに宮城県、福島県でコロナ禍の大きくなった2020年で、心の状態が良くない人が多いという傾向がみられた。その背景として、人々の社会的つながりをあらわす信頼感がこの2県で少なくなっていることが分かった。

さらに、この2県について調べたところ、震災に関連して転居をしたとする人の比率が高いことが分かった。住み慣れた地域から転居することで、ともに暮らしてきた人々と培われた信頼感が失われてしまっていることが、人々の心の状況を悪化させることにつながっていることが懸念される。

宮城県・福島県で心の状態が良くない人の割合が増加

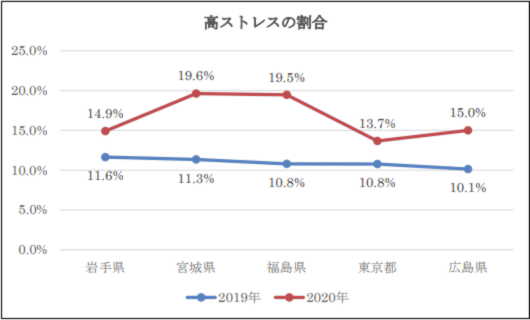

研究グループは、被災3県、および比較のため東京都、広島県について、2019年に行われた厚生労働省の「国民生活基礎調査」で心の状態を調査した結果と、今回2020年に同じ内容を質問した調査の結果を比較した。

人々のストレスの度合いをあらわす「K6」と呼ばれる指標(この値が高いほどストレスが大きい)を用いて、心の状態を比較した。

その結果、ストレスの度合いは、2019年の厚生労働省調査では、被災地の方がすでに、比較対象の東京都・広島県よりもやや高かったが、2020年の今回の調査では、コロナ禍の影響もあり、K6の値がすべての地域で高まっており、心の状態が良くないこが示された。

地域間の比較では、2019年と同様に被災地で高い傾向があるものの、宮城県・福島県で心の状態が良くない人の割合が高くなっていることが分かった。

K6指標が10点以上(高ストレス)の人の割合

2019年「国民生活基礎調査」と「東日本大震災10年後地域住民の生活・健康に関するアンケート調査」(東北大学高齢経済社会研究センター、2020年)の結果を用いて作成。

出典:東北大学大学院経済学研究科 高齢経済社会研究センター、2021年

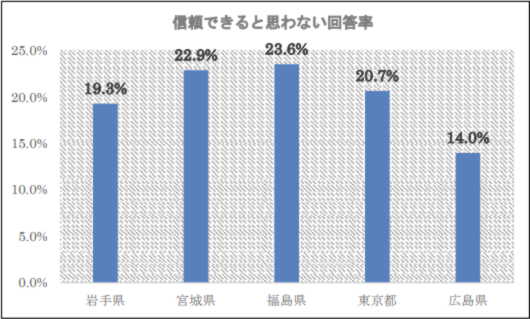

ソーシャル・キャピタル(人との信頼関係)が減少?

このように、2020年のコロナ禍で人々のストレスが全国的に高まってきたことが推定され、被災地、とくに被害の大きかった宮城県と福島県で心の状態が良くないことを示す指標が高まっていることが分かった。

さらに、それらの地域で社会的に特徴的な傾向がみられるかをみたところ、地域住民への信頼が薄く、「ソーシャル・キャピタル」が蓄積しにくくなっている可能性が示された。

ソーシャル・キャピタルとは、「信頼」「規範」「ネットワーク」など、社会や地域コミュニティでの人々の相互関係や結びつきを支える仕組みのこと。

人々の協調行動を活発にすることによって、社会の効率性を高めることのできると考えられており、市民活動の活性化を通じて、ソーシャル・キャピタルを高める必要性が説かれている。

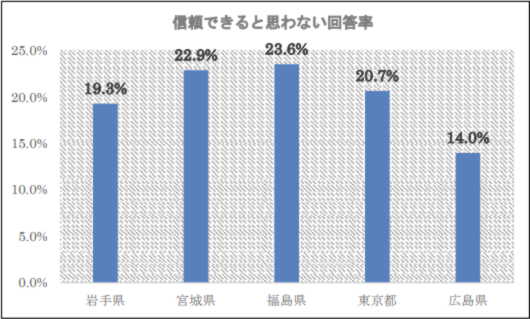

研究グループは調査で、人々のつながりに関わる項目を調査。人に対する信頼感に着目して質問をした。

その結果、「一般的に人は信頼できると思いますか」という質問に対して、「まったくそう思わない」「あまりそう思わない」という回答が、宮城県と福島県では広島県に比べて有意に高かった。

両地域では、地域住民への信頼が薄く、ソーシャル・キャピタルが蓄積しにくくなっている可能性が考えられるとしている。

各都県におけるソーシャル・キャピタル(人との信頼関係)に関する評価

「一般的に人は信頼できると思いますか」という質問に対して、「まったくそう思わない」「あまりそう思わない」と回答した割合。

出典:東北大学大学院経済学研究科 高齢経済社会研究センター、2021年

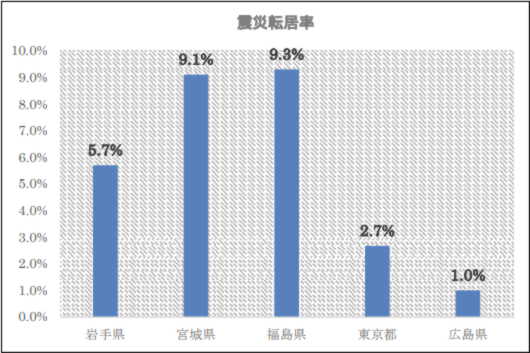

震災に関連した転居が原因か?

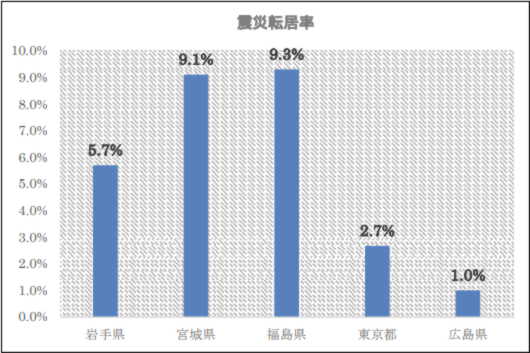

宮城県、福島県で信頼感に関わるソーシャル・キャピタルが少ない原因として、震災に関連した転居を挙げることができる。

今回の調査では、震災に関連する理由での転居の有無も収集。その結果、被災3県では、転居した回答者の割合は他の地域の結果に比べて圧倒的に高かった。

また、被災3県のなかでも、岩手県に比べ、宮城県と福島県の割合が非常に高いことが分かった。

各都県の震災関連転居者の状況

「震災後約10年間(2011年3月~2020年12月)に震災に関連する理由で転居した」と回答した割合。

出典:東北大学大学院経済学研究科 高齢経済社会研究センター、2021年

震災から10年が経過 地域社会の"人々の結びつき"の復興が必要

コロナ禍のもとで、2020年にストレスを感じている人や、心の状態が良くないという人が増えており、東日本大震災の被災地、とくに宮城県と福島県でその傾向が強まっている。

震災で住み慣れた地域を移動せざるをえなかったことが、人々の結びつきを失わせ、その影響が被災後10年たった現在でも心の状態の差として現れたと推定される。

「被災から10年が経過し、物的な復興は一区切りがついたともいわれますが、モノではない地域社会の"人々の結びつき"を復興させ、コロナ禍のように社会不安の高まった場合での、助け合い、信頼できる地域社会づくりが今後の復興政策として求められると言えます」と、研究者は述べている。

東北大学大学院経済学研究科 高齢経済社会研究センター

東日本大震災10年後地域住民の生活・健康に関するアンケート調査(基本集計結果)(東北大学経済学研究科)