【新型コロナ】コロナ禍で日本人の幸福度は継続的に低下 どんな人が幸福度が上昇しやすい?

日本人の「心理的な健康格差」を調査

千葉大学は、新型コロナのパンデミックに見舞われた日本での人々の心理的健康格差について分析し、(1) コロナ禍での幸福度の継続的な低下、(2) 心理的健康の格差と客観的経済格差との密接な関係、(3) 心理的健康格差と主観的社会的要因との関係、(4) 社会経済的・倫理政治的要因での正義/公正の重要性について明らかにした。 調査は、2020年と2021年に国内で3回、インターネットで実施したもの。研究は同大学国際高等研究もと幹研究支援プログラム「公正社会研究の新展開」として行われた。 これまでの研究で、貧富の格差などの「社会・経済的」な要因が、身体的な健康の格差に影響していることが示されている。 今回の「ウェルビーイングと社会に関する調査」は、「心理的な健康格差」という考え方をもとに、日本人の生物学的・社会的要因を分析したもの。 調査1の回答人数は4,698人(2020年6月2日〜6月4日実施)、調査2の回答人数は6,855人(調査期間、2021年3月24日〜3月25日実施)、調査3の回答人数は2,472人(2021年10月26日〜10月28日実施)だった。コロナ禍で日本人の心理的健康は低下

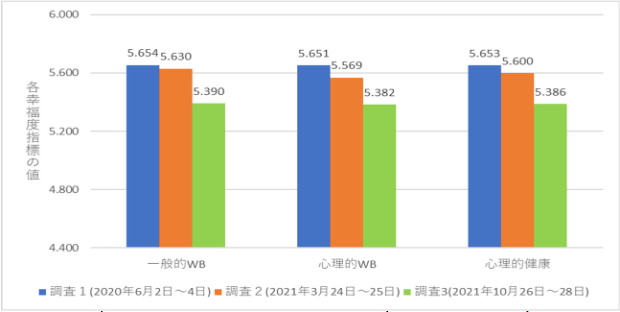

具体的には、(1) コロナ禍での幸福度の継続的な低下については、「PERMA指標」のひとつである「一般的ウェルビーイング」と、「ICOPPE指標」での心理的ウェルビーイングを用いて調査した。 PERMA指標は、▼P(ポジティブ感情)、▼E(没頭・没入)、▼R(人間関係)、▼M(意義)、▼A(達成)から構成される、主観的ウェルビーイングを測定するための指標。 また、ICOPPE指標では、主観的ウェルビーイングを測定するための指標で、▼総合的、▼個人間、▼コミュニティ、▼職業、▼身体、▼心理、▼経済の7項目を、現在・過去・未来の3時点で質問する。 さらに、心理的健康を測定するために、この2つの指標から心理的健康の指標を作成した。 その結果、調査1から3まで、これらの指標は、継続的な低下を示しており、日本人の心理的健康が低下している傾向が示された。

「生物学的要因」と「社会・コミュニティ的要因」の影響が大きい

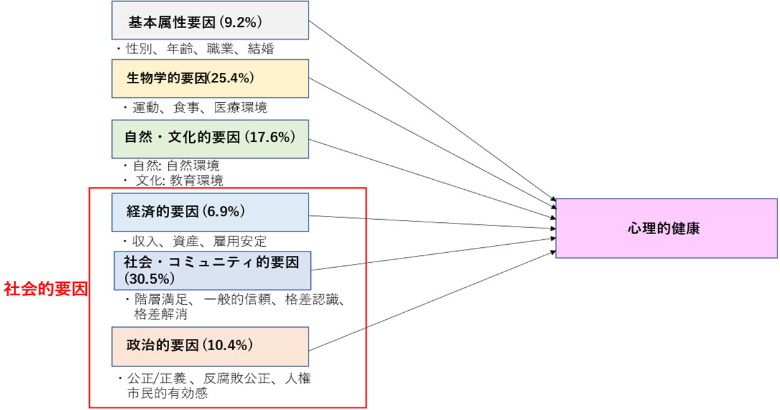

(2) 心理的健康の格差と客観的経済格差との密接な関係については、収入との関係で、心理的健康とクラス分けした世帯ごとの客観的収入を分析した。 その結果、世帯収入が低いほど、心理的健康の値は低下した。経済的な格差に対応して、心理的健康の格差が生じていることが明らかになった。 さらに、 (3) 心理的健康格差と主観的社会的要因との関係については、心理的健康の格差への影響を考えるために、6種類の要因を設定し、それらと心理的健康、気分の明暗の増減との関係を分析した。 6種類の要因とは、▼性別などの「基本属性要因」、▼食事・健康・医療環境といった「生物学的要因」、▼自然環境や文化といった「自然・文化的要因」、▼収入・資産といった「経済的要因」、▼自分の属する階層への満足や一般的信頼といった「社会・コミュニティ的要因」、▼正義/公正や人権などの政「治的要因」。 その結果、心理的健康に対する影響は、「基本属性要因」は9.2%、「生物学的要因」は25.4%、「自然・文化的要因」は17.6%、「経済的要因」は6.9%、「社会・コミュニティ的要因」は30.5%、「治的要因」は10.4%となった。 心理的健康や気分の明暗と関係している要因としてとくに大きいのは、食事・健康・医療環境などの「生物学的要因」と、階層への満足や一般的信頼、格差解消などの「社会・コミュニティ的要因」であることが示された。 一方、収入や雇用安定などの「経済的要因」は、比較的低い値が示された。

正義/公正を増大させる公共政策も必要

主観的社会的要因としては、社会コミュニティ・経済・政治によるものが考えられるが、今回の研究ではそれらに加えて、「正義/公正」が人々の心理的健康にもたらす影響についても考慮した。 研究グループは、自分の周辺や社会に正義や公正があると考えられる度合いを測定することで、主観的な正義や公正の度合いをあらわした。 その結果、そうした「政治的要因」が急浮上しており、善い生き方や、多様な人々がともに生きることを重視する思想である「コミュニタリアニズム(共同体主義)」とも親和的な結果になった。 「コロナ禍のような危機的な状況で、幸福度の減少をなるべく和らげるために、主観的に感じられる正義/公正を増大させるような公共政策が望ましいことが示唆されました」と、研究グループでは述べている。心理的健康に社会コミュニティと政治の要因が大きく関係

研究は、千葉大学大学院社会科学研究院の小林正弥教授、水島治郎教授、大学院国際学術研究院の石戶光教授、大学院人文公共学府の石川裕貴氏の研究グループによるもの。研究成果は、国際的学術誌「International Journal of Environmental Research and Public Health」に掲載された。 「心理的健康は、生物学的・自然的・文化的・社会的要因と関連しており、社会的要因では、経済的要因だけではなく、社会コミュニティ要因と政治的要因が大きく関係していることが分かりました」と、研究グループでは述べている。 「研究結果は、健康格差での既存研究に対して、新しい知見を明らかにしています。健康格差の先行研究では、生物学的要因とともに経済的要因が注目され、弱者への経済的支援という政策的示唆が導かれています。今回の研究では、自然・文化・社会コミュニティ・政治という諸要因が明らかになったので、文化に関する教育や、社会コミュニティでの階層満足や一般的信頼の向上などによって、不平などを多次元的に、そして格差の全範囲で減らしていくことが求められることになります」としている。 「政治的要因、とくに正義/公正は、心理的健康と関係しており、さらに危機的状況での幸福度の低下を和らげるために大きな寄与をしていることが明らかになりました」。 「コロナ禍のような危機を乗り越えるために、実践的には、経済的問題への対処とともに、主観的に感じられる正義/公正を増大させるような公共政策が望ましいことが示唆されました」としている。 千葉大学国際高等研究基幹 研究支援プログラム 公正社会研究の新展開-ポストコロナ時代の価値意識と公共的ビジョン- Multi-Dimensional Dynamics of Psychological Health Disparities under the COVID-19 in Japan: Fairness/Justice in Socio-Economic and Ethico-Political Factors (International Journal of Environmental Research and Public Health 2022年12月8日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。