【新型コロナ】国民が感染予防に取り組んだことでコロナ以外の感染症も減少 感染対策の継続が重要

新型コロナ対策によりインフルエンザや肺炎球菌などの感染も減少

広島大学などは、新型コロナ流行の初期段階の前後で、日本の大規模データベースを使用し、細菌培養検査による分離菌の動向を解析した。 その結果、新型コロナと同じように飛沫感染を経路として呼吸器感染症を引き起こす、インフルエンザ菌や肺炎球菌などが、著しく減少していることが明らかになった。 一報、黄色ブドウ球菌や大腸菌など、飛沫感染以外の経路で感染を引き起こす、黄色ブドウ球菌や大腸菌などでは、変化はみられなかった。 「飛沫感染経路を主体とした細菌分離率が減少した時期は、国民が新型コロナ感染対策に対する行動変容を開始した時期と一致します。感染予防対策が、他の感染症にも一定の効果があることが示されました」と、研究グループは述べている。新型コロナとインフルエンザなどの同時流行を懸念

日本では、新型コロナ流行の初期段階から、▼ソーシャルディスタンス、▼手洗い、▼マスク着用など、国民の意識や行動に変化が生じ、感染予防による公衆衛生の向上がはかられた。 これらの飛沫感染を主体とする細菌の検出頻度が減少した時期は、新型コロナの感染対策に対する行動変容が開始された時期と一致している。 「マスクの着用やソーシャルディスタンスの感染予防対策が、新型コロナのみならず、飛沫感染経路を主要な感染伝播経路とする呼吸器・気道感染症に起因する細菌群の伝播経路を遮断し、予防効果があったことを、大規模な細菌学的データベースを用いて裏付けました」と、研究グループでは述べている。 新型コロナと、インフルエンザなどの他の呼吸器感染症の同時流行は、さらなる医療逼迫につながると懸念されている。 「飛沫感染経路を主体とする感染症のコントロールのためには、継続的な行動変容が必要であることが再認識されました」と、研究グループは指摘。 「研究結果は、呼吸器系細菌感染症の重症化リスクがある呼吸器疾患、免疫抑制状態、高齢者などでの疾患の予防のために、啓発や行動変容を行うことは意義あることを示唆しています」としている。 研究は、広島大学の柿本聖樹助教、広島大学病院の宮森大輔診療講師、大森慶太郎診療講師、小林知貴診療講師、池田晃太朗医師、樫山誠也技師、大毛宏喜教授、伊藤公訓教授などの共同研究グループによるもの。研究成果は、国際学術誌「Journal of Infection」に掲載された。肺炎球菌は27%減、インフルエンザは24%減、化膿レンサ球菌は32%減

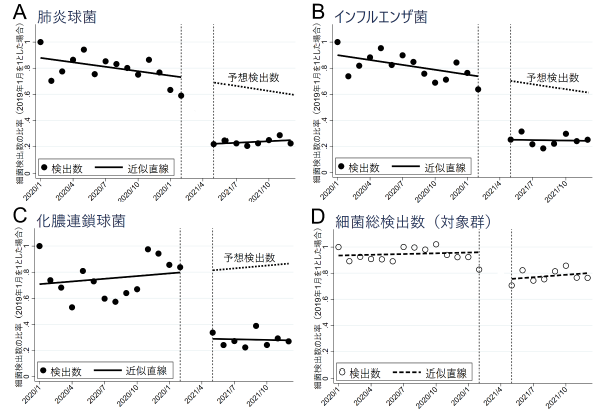

飛沫感染は、咳、くしゃみのしぶきにより、唾液などに含まれる細菌やウイルスなどの病原体が体外に放出され、それを吸い込むことで気道粘膜などへ侵入し、感染を引き起こす伝播経路を指す。 研究グループは今回、大規模オープンデータベース「日本感染症予防・医療疫学サーベイランス(J-SIPHE)」のデータを解析し、新型コロナの流行初期の前後での、細菌伝搬の動向を検討した。 その結果、病原性のある10種類の細菌のうち、飛沫感染経路による感染伝播を主体とした3種類の細菌(肺炎球菌、インフルエンザ菌、化膿レンサ球菌)の検出数が著しく減少したことを明らかにした。 細菌性肺炎の原因菌としてもっとも多い肺炎球菌は27%(95%信頼区間 19.2~35.2%)、細菌性肺炎の原因菌として肺炎球菌の次に多いインフルエンザ菌は24.4%(95%信頼区間 17.4~31.4%)、扁桃炎の代表的な原因菌である化膿レンサ球菌は32.4%(95%信頼区間:6.0~58.9%)、それぞれ顕著に減少したことを認めた。 一方で、主にヒトの皮膚などに主に常在し、食中毒の原因菌などにもなりえる黄色ブドウ球菌や、主に膀胱炎や腎盂腎炎などの尿路感染症や腸炎などの原因菌となりえる大腸菌や腸球菌類など、接触感染や自家感染をきたす伝搬経路については、細菌検出数の変化はみられなかった。 「これらの結果は、個人の感染予防に対する行動変容が細菌感染の動向に大きな影響を与えており、その結果、新型コロナのみならず、飛沫感染経路によって伝播する細菌感染症の動向にも、一定の効果があったことを示しています。また、行動変容の継続で、感染症伝播の抑制効果が維持された可能性を示唆しています」と、研究グループでは述べている。分割時系列分析を用いた肺炎球菌、インフルエンザ菌、化膿連鎖球菌および細菌の総検出数の解析結果

「日本感染症予防・医療疫学サーベイランス(J-SIPHE)」のデータを解析

「日本感染症予防・医療疫学サーベイランス(J-SIPHE)」は、薬剤耐性(AMR)対策アクションプランとして、厚生労働省委託事業AMR臨床リファレンスセンターが主体となり、AMR対策に利活用できるシステムとして運営が開始された。 病床のある保険医療機関を対象として、感染症診療状況、感染対策や抗菌薬適正使用への取り組み、医療関連感染の発生状況、主要な細菌や薬剤耐性菌の発生状況やそれらによる血流感染の発生状況、抗菌薬の使用状況などが登録され、集計データは参加施設に還元されている。 研究グループは今回、新型コロナによる行動変容をもたらした2020年2月から4月の期間前後である2019年1月から2020年1月までと、2020年5月から2020年12月までを比較し、感染予防対策の効果が、細菌感染に与えた影響を網羅的に解析し、どのような感染経路(接触感染・飛沫感染・自家感染)の細菌動向に影響を与えたかを検討した。 データベースに登録された約200施設の入院患者について、実施された細菌培養検査より分離された1ヵ月単位での10菌株の細菌数の時系列の変化を分割時系列分析という手法を用いて解析した。 これにより、新型コロナ流行の初期段階での細菌動向の変化を、流行前を基準として評価した。さらに、新型コロナが細菌動向全体に与えた影響を考慮するために、細菌動向全体との差を検証した。 広島大学病院総合診療科Impact of the early phase of COVID-19 on the trends of isolated bacteria in the national database of Japan: an interrupted time-series analysis Journal of Infection (2022年12月1日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。