国立成育医療研究センターは、コロナ禍での子供たちの生活と健康の現状を調査している「コロナ×子どもアンケート」の、第4回調査の結果を発表した。

小学4年生以上の15%~30%の子供に中等度以上のうつ症状があることが明らかになった。小学4年生以上の子供6%が「ほとんど毎日」自殺や自傷行為について考えたと回答し、保護者の29%に中等度以上のうつ症状がみられた。

「早急な対策が必要です。現場での子供たちへのケアや施策提言に活かしてもらいたい」と、研究グループは述べている。

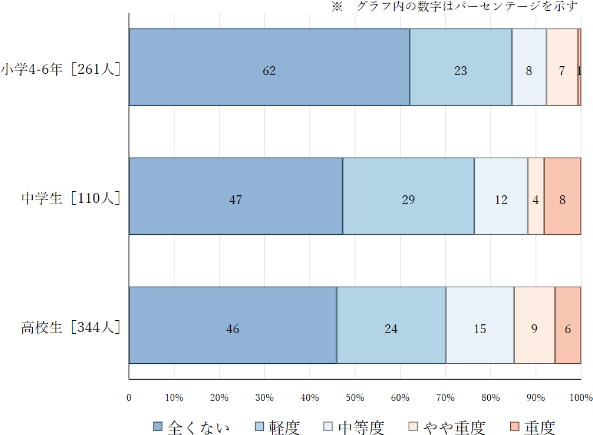

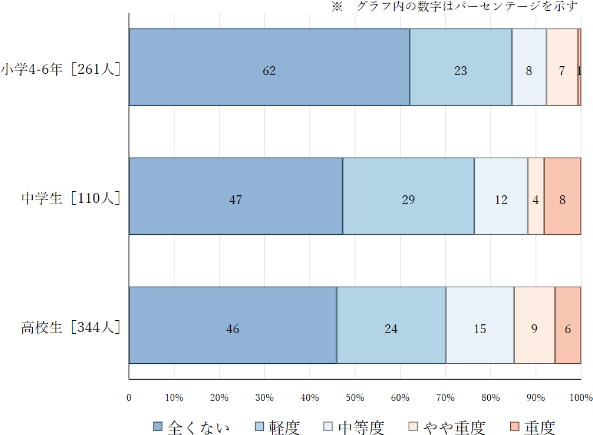

中学生の24%、高校生の30%に、中等度以上のうつ症状

「コロナ×子どもアンケート」は、国立成育医療研究センターの社会医学研究部・こころの診療部を中心とした研究グループが実施しているもので、コロナ禍での子供たちの生活と健康の現状に関して調査している。

第4回調査では、子供たちの心の健康・悩みに着目して調査を行い、2020年11月~12月に実施し、全国の子供や保護者あわせて4,629人が協力した。

その結果、回答した小学4~6年生の15%、中学生の24%、高校生の30%に、中等度以上のうつ症状があることが分かった(PHQ-A日本語版を使用して調査)。小学4年生以上の子供6%が「ほとんど毎日」自殺や自傷行為について考えたと回答し、回答した保護者も29%に中等度以上のうつ症状がみられた(PHQ-9日本語版を使用して調査)。

「PHQ-A」は、思春期の子供を対象としたうつ症状の重症度尺度。PHQ-9は成人のうつ症状の重症度尺度だ。

保護者の29%にも中等度以上のうつ症状が

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックにより、子供たちの生活も大きく変化した。子供は、大人と比べて声を挙げることが難しい。

調査は、子供たちが今どのような状況に置かれているのか、大人は子供のために何ができるのかを明らかにし、現場に届けるとともに、社会に問いかけるために行われている。

第4回調査は、新型コロナウイルスの感染流行の「第3波」が到来した、感染者数増加傾向が著明となった11~12月にかけて実施された。SNSや協力団体、メディアを通して参加を呼びかけ、全国の子供924人、保護者3,705人(保護者と子供両方での回答は553組)計4,629人が回答した。

調査では、この時期の子供たちの生活状況、スティグマやいじめ、心の状態、親子のかかわりやトラブル、保護者のこころの状態、給食を含めた食事に関すること、父親の育児に関すること、などを基本属性とあわせて尋ねた。

その結果、回答した小学4~6年生の15%、中学生の24%、高校生の30%に、中等度以上のうつ症状がみられ、また、小学4年生以上の子供の6%が「ほとんど毎日」自殺や自傷行為について考えた(「死んだ方がいい、または自分を何らかの方法で傷つけようと思った」)と回答した。

また、回答した保護者の29%にも中等度以上のうつ症状がみられることも分かった。

小学4~6年生の15%、中学生の24%、高校生の30%に、中等度以上のうつ症状

抑うつ状態の評価尺度としてPHQ-9日本語版「こころとからだの質問票」を使用

出典:国立成育医療研究センター、2021年

周囲が気がつき、早めに専門家へ相談を

調査は、新型コロナの流行期での、子供たちと保護者のストレスや不安、生活環境の変化、それにともなう心身の健康状態の現状を明らかにし、問題の早期発見や予防・対策に役立てることを目的に実施されている。

調査では、子供の心身の健康には、保護者の心身の健康が密接に関係しているため、子供・保護者双方の声を聞くことも重視している。

子供のうつは、大人のうつとは違う症状であらわれることが多いとされている。たとえば、腹痛などの身体の不調がうつのサインという場合がある。イライラや攻撃性など外に向かうもの、あるいは不登校や引きこもりなど内に向かうものがサインという場合もある。

大人も子供も、嫌なことがあると憂うつな気分になり、上記のような症状が出ることはあるが、うまくやり過ごすうちに自然と気分が晴れるのであれば問題ないと考えられる。しかし、ストレスが強すぎたり本人が弱っていたりすると、その状態が長く続き、心身のエネルギーを消耗してしまう。

そうなってしまうと、自力で回復するのが困難で、無理に頑張らせるのは逆効果となるため、周囲が気づいてあげること、早めに専門家へ相談することが重要になるという。

「こころ×子供メール相談」を3月31日まで実施

国立成育医療研究センターは、「コロナ×子どもアンケート」の結果について、同センター「コロナ×こども本部」のページで詳しく公開している。

第1回調査では、主に緊急事態宣言中の子供たちの生活や健康の様子、第2回調査では、学校や保育園が再開されてからの子供たちの様子や、新型コロナに関する意識(スティグマ)、第3回調査では、第1回から継続して尋ねている心の状態のほか、コロナ前後での生活の変化やストレス対処法、家庭や学校で子供権利が守られているかなどを明らかにしている。

回答はすべてオンライン上で行われ、当センターのホームページで、調査目的・説明などを掲載するとともに質問項目のフォームを作成している。

調査への参加呼びかけは、若年層を中心に利用者割合が高いLINEやSNS(Facebook、Twitter)も積極的に活用し、さまざまな媒体を通じて、多くの地域、多様な社会背景をもつ幅広い参加者から回答を得ることで、実態を正しく把握することを目指している。

今後は、調査期間中の2020年12月19日に開催した「こども会議」で、子供たちから寄せられた声を活かし、第5回調査「コロナ×こどもアンケートその5」を実施する予定。

また、同センターでは、2021年3月31日までの期間中の土日・祝日(15:00~22:00)に、18歳までの子供たちを対象とした「こころ×子供メール相談」を実施している。相談はメールでのみ受け付け、同センターこころの診療部の医師または心理士などが対応する。

研究グループは今後の展望として、「重大な調査結果は速やかに公開し、現場での子供たちへのケアや施策提言に活かしていただけるよう努めます」と、述べている。

国立成育医療研究センター