長引くコロナ禍により、「ゆううつな気分になることが増えた」という市民が、男性で39%、女性で55%に上ることが、広島市の調査で明らかになった。

これを受けて、広島大学は最新の脳科学の研究成果をふまえ、AI(人工知能)やデジタル技術を融合して、うつ病、依存症、児童虐待、自殺などの問題を解決するプロジェクトを立ち上げた。

コロナ禍で男性39%、女性55%が「ゆううつな気分に」

新型コロナウイルス感染症の拡大による不安、外出自粛、コミュニケーション不足、経済不安などにより、メンタルヘルスの悪化が懸念されている。

国連のアントニオ グテーレス事務局長は2020年5月に、コロナ禍により、うつ病・自殺・依存症・家庭内暴力などの急増が予測されるとし、各国政府にメンタルヘルス対策の強化を要請した。

日本でも自殺者数(とくに女性や子ども)の増加、ゲームやネットへの依存、家庭内暴力や虐待の増加が懸念されている。

そこで広島市では、2021年11月に市内在住の15歳以上の市民3,000人を対象に、こころの健康に関する調査を行った(回答数1,611人)。同市では、うつ病・自殺(自死)対策推進連絡調整会議が長年、うつ病・自殺対策を協議し、自殺者数が減少するなど一定の効果を上げている。

「広島市こころの健康に関するアンケート調査」の主な結果は次の通り――。

⚫ ゆううつな気分になることが増えた:男性39.1%、女性55.5%

新型コロナの流行により、ゆううつな気分になることが「増えた」と回答した人の割合は合計48.3%に上る。うち、中等度以上のうつ状態は17.2%、重症うつ状態は9.4%に上る。

⚫ 飲酒の量が増えた:男性の40歳代、50歳代で1割超

新型コロナの流行により、「飲酒の量が増えた」という人は合計7.0%だが、男性の40歳代で15.8%、50歳代で13.6%と1割を超えている。

⚫ 経済状態が苦しくなるほど、友人や相談相手が少ないほどうつ状態は増加

新型コロナが関連する、死にたいと思うほどの「悩みやストレス」の原因として、「経済・生活問題」を挙げた人が約2割に上る。また、相談相手がいない人では、「悩みやストレスがある」という人は約3割に上る。自殺対策として大切だと思うこととして「生活困窮者への経済的支援」を挙げた人は8割を超えている。

⚫ ゲームやネットの利用時間が増えた:男性・女性とも15歳~20歳代で60%以上

新型コロナの流行により、「ゲームやインターネットをする時間が増えた」という人の割合は29.9%。男女ともに年齢が若いほどその割合は高くなり、男性15~19歳、女性15~19歳、女性20歳代で6割を超えている。

デジタル革新、脳科学、AIでうつ病の問題を解決

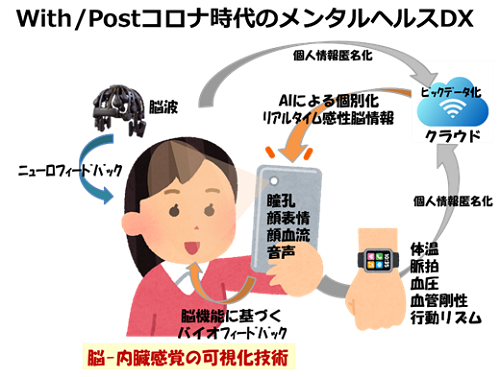

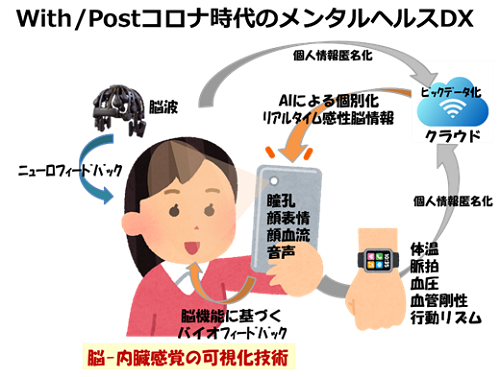

こうした状況をふまえ、コロナ禍における社会課題を解決するために、広島大学脳・こころ・感性科学研究センターは、これまでに積み重ねてきた研究成果をもとに、急速に進展しているAI(人口知能)技術やデジタル技術を融合して、「メンタルヘルス デジタルトランスフォーメーション(DX)プロジェクト」を立ち上げることを発表した。

「メンタルヘルスDX」は、DX(デジタル革新)や脳科学、AIを活用して、うつ病、依存症、児童虐待、自殺などの問題を解決しようというもの。同プロジェクトでは、「コロナ禍でのメンタルヘルスDXの実現を目指す」としている。

同センターでは「メンタルヘルス対策は、フェイス トゥ フェイスによる相談、カウンセリングなどが主流でしたが、ウィズコロナ、ポストコロナ時代では、ソーシャルディスタンス、非接触、リモートなどを考慮したメンタルヘルス対策がニューノーマルとして求められています」と述べている。

同センターは、脳科学を中心に、医学、工学、情報科学、人文社会科学、脳機能計測・制御学などを融合し、「脳・こころ・感性」を探求する研究をしている。

これまで研究成果として、(1)機能的MRI(fMRI)とAI解析技術を用いたうつ病の層別化技術、(2)うつ病患者が自身の脳活動を制御してうつ症状を改善するニューロフィードバック技術、(3)脳波を用いた感性の可視化技術に基づくワクワク感メータなどを発表している。

出典:広島大学、2021年

スマホを活用してカルテ情報をAIで分析、ユーザーにもフィードバック

具体的には、自治体の各種相談窓口、医療機関でのインテークやカルテ記録、ウェアラブル端末などからデータを収集し、情報を必要とする支援者間でセキュアな共有を実現するというもの。

収集データは、同センターのセンター長で脳科学専門医である山脇成人教授らの最先端研究の知見を活かして、AIで分析し、早期発見、精神疾患予防につなげるとともに、ユーザーのスマホアプリなどへのフィードバックも行う。

脳と内臓感覚のネットワークに注目して脳波、スマートフォン、スマートウォッチなどを用いた脳科学にもとづくストレス可視化技術の開発や、個人の特性に応じたストレス状況をリアルタイムに可視化する技術の開発、自分のストレス状況を自らコントロールするフィードバック技術によるうつ病などの予防法の開発などに取り組むとしている。

脳科学とAIを活用したコロナ禍のメンタルヘルスDXプロジェクトを開始します

~広島市こころの健康調査結果を受けて~

広島大学 脳・こころ・感性科学研究センター

広島市こころの健康に関するアンケート調査結果(令和2年11月実施、広島市)

Identification of depression subtypes and relevant brain regions using a data-driven approach(Scientific Reports 2018年9月20日)

Antidepressive effect of left dorsolateral prefrontal cortex neurofeedback in patients with major depressive disorder:A preliminary report(Journal of Affective Disorders 20206月15日)

Quantification of anticipation of excitement with a three-axial model of emotion with EEG(Journal of Neural Engineering 2020年6月17日)