ニュース

【新型コロナ】コロナ禍では男性・高齢であるほど「社会的孤立」に陥りやすい 全国の3万人を調査

2021年09月06日

コロナ禍により、人とのつながりが失われ、社会的孤立に陥る人が増えていることが、東京都健康長寿医療センターが約3万人を対象に実施した全国調査で明らかになった。

コロナ禍による社会的孤立の程度は、男性であるほど、高齢であるほど大きいことが分かった。「孤立した人に支援するためには、どのような層が孤立化しやすいかを知ることが大切」と、研究者は述べている。

コロナ禍による社会的孤立の程度は、男性であるほど、高齢であるほど大きいことが分かった。「孤立した人に支援するためには、どのような層が孤立化しやすいかを知ることが大切」と、研究者は述べている。

コロナ禍による社会的孤立は増えている

新型コロナウイルス感染症を予防するために、人との接触機会を減少することが呼びかけられているが、それにより人とのつながりが失われ、社会的孤立(人との接触や交流が著しく少ない状態)に陥ることが懸念されている。

コロナ禍での社会的孤立対策を施すためには、まずはその実態を定量的に把握する必要がある。また、コロナ禍での社会的孤立がどのような健康影響をもつかを知ることで、対策の優先度を決定しやすくなる。

そこで、東京都健康長寿医療センター研究所の研究グループは、15~79歳の全国サンプルによるインターネット調査のデータを使い、コロナ流行前と流行中の社会的孤立状態の変化と精神的健康との関連を調べた。

調査は、2020年8~9月に実施し、参加者2万8,000人中、不正回答が疑われた者を除く2万5,484人を解析した。解析では、インターネット調査特有の回答者の偏りを取り除くため、回答に重み付けを行った。

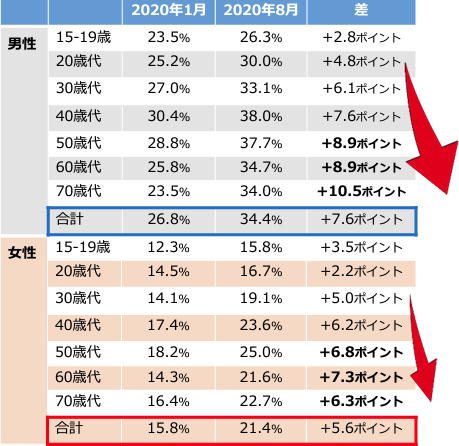

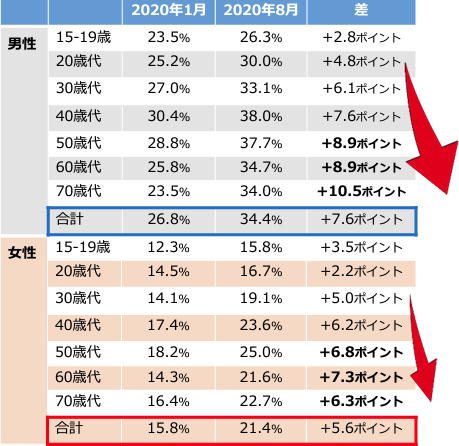

その結果、社会的孤立者割合は、コロナ流行前は21.2%だったのが、コロナ流行中には27.9%であり、6.7ポイント増加していた。その程度は、男性であるほど、高齢であるほど大きいことも分かった。

また、教育歴や所得によって社会的孤立者割合の変化に違いはみられず、社会経済状態による格差はコロナ禍でも維持されていることが分かった。

コロナ流行前・中の社会的孤立者の性・年齢での違い

出典:東京都健康長寿医療センター、2021年

コロナ禍がきっかけで孤立した人は孤独感が高い

精神的健康との関連では、「コロナ流行前から変わらず孤立していない者」に比べ、「コロナ禍で孤立した者」は孤独感が高く、コロナに対する恐怖感が強いことが明らかになった。興味深いことに、「コロナ流行前から継続して孤立状態にある者」よりもその程度は強いものだった。

調査では、社会的孤立を、「a. 別居の家族や親戚」「b. 友人・知人」それぞれとの「i. 対面交流」「ii. メッセージのやり取り」「iii. 音声での通話」「iv. ビデオでの通話」の頻度を尋ね、これらの合計が週1回未満であることと定義した。これらの頻度を、2020年1月(コロナ流行前)と8月(コロナ流行中:調査時点)の2時点について尋ねた。

政府は、「孤立・孤独対策担当大臣」を設置し、孤立・孤独の問題に取り組む方針を示している。「今回研究は、社会的孤立対策では、コロナ禍で孤立した人への支援がとくに重要であり、どのような層で孤立化が深刻かを提示することができました」と、研究者は述べている。

研究は、東京都健康長寿医療センター研究所の社会参加と地域保健研究チームの村山洋史氏らによるもの。研究成果は、国際誌「International Journal of Environmental Research and Public Health」に掲載された。

東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チームIncrease in social isolation during the COVID-19 pandemic and its association with mental health: Findings from the JACSIS 2020 study(International Journal of Environmental Research and Public Health 2021年8月4日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「新型コロナ」に関するニュース

- 2025年03月10日

- ビタミンDのサプリが風邪や肺炎などの感染症を減少 ビタミンDは冬には半分に低下 日本人を含む5万人を調査

- 2025年02月25日

- 緑茶を飲むと脂肪肝リスクが軽減 緑茶が脂肪燃焼を高める? 茶カテキンは新型コロナの予防にも役立つ可能性が

- 2025年02月03日

- 運動とメンタルヘルスの深い関係 コロナ禍に活動的だった人はポジティブな感情を維持 運動は楽しく続けられることも大切

- 2025年02月03日

-

男性の「健康寿命」低下 新型コロナ感染症拡大が影響か

2022年の「健康寿命」公表 - 2025年01月27日

- コロナ禍のウェルビーイング格差は所得格差に連動 コロナ禍に孤独を感じている人が増加 健康的な高齢化に関する調査

- 2025年01月14日

- コロナ禍で低所得の高血圧患者が医療機関の受診控え とくに女性は受診を控えるリスクが3倍超に上昇

- 2024年12月02日

- 新型コロナの後遺症を6割が経験 肥満のある人や女性で高い割合 愛知県が新型コロナの後遺症の社会生活への影響を調査

- 2024年11月18日

- インフルエンザ流行に備えて 「予防のための最善の方法はワクチン接種を受けること」と専門家は指摘

- 2024年11月18日

- コロナ禍をきっかけに家族のつながりが深まった 家族と過ごす夕食の時間の質が向上 悪いことばかりではなかった

- 2024年11月18日

- 【新型コロナ】ワクチン接種を受けた人は罹患後症状の頻度が約半分に減少 ワクチンの効果は高い