【新型コロナ】コロナ禍は子供の社会性の発達にあまり影響していない? 保護者との心理的距離には影響

子供の社会情緒的行動と他者との心理的距離の変化を調査

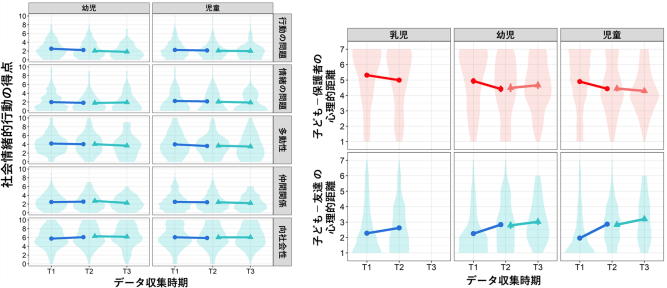

新型コロナウイルスは、変異を続けながら世界中で猛威を振るっている。新型コロナのパンデミックは、不安定な社会情勢を通して、精神的健康に影響を及ぼすことが相次いで報告されている。 このような社会情勢が、子供の発達に悪影響をもたらすのではないかと懸念されている。とくに、子供の将来の経済的状態や健康状態などと関連するとされる、子供の「社会情緒的行動」や、子供と他者(親、友達など)との「心理的距離」などの社会性の発達に、どのような変化が生じているかが気がかりだ。 そこで京都大学などの研究グループは、日本の0歳~9歳の子供をもつ保護者を対象に、パンデミック下の子供の社会情緒的行動や他者との心理的距離の変化を、2020年4月~2021年2月まで縦断的に調査した。 その結果、この期間を通じて子供の社会情緒的行動はほとんど変化していないことが示された。社会情緒的スキルは、他者との協働や感情を管理する能力などの発達にともなう感情や行動のパターンのこと。子供にとっては、学習を通して発達し、個人の人生だけでなく社会にも影響を与えるものと考えられている。 また、他者との心理的距離については、とくに小学生で、最初の緊急事態宣言が発出された2020年4月から、感染者数が減少し比較的落ち着いた時期だった2020年10月頃にかけて、親との心理的距離が遠くなる一方で、友達との距離は近くなったことも示された。 このことは、新型コロナウイルスによるパンデミックが、子供の社会情緒的行動にはあまり影響を及ぼさないものの、他者との心理的距離には影響を及ぼした可能性を示唆している。 研究は、京都大学大学院文学研究科の森口佑介准教授、山本希氏、坂田千文氏、王珏氏、渡部綾一氏、東京大学(国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)/日本学術振興会PD)の萩原広道特別研究員、大阪大学大学院人間科学研究科の孟憲巍助教の共同研究グループによるもの。研究成果は、英学術誌「Scientific Reports」にオンライン掲載された。(右)他者との心理的距離の縦断的変化

心理的距離は得点が高いほど距離が近いことを意味する

。

コロナ禍による休校やソーシャルディスタンスは子供の社会性や心理にも影響?

新型コロナは感染率が高いこと、潜伏期間が比較的長いこと、高齢者や基礎疾患をもつ人の死亡率が高いことなどから、世界保健機関(WHO)は、家にいることや人ごみを避け他者との距離を置くことなどを推奨している。 日本でも何度も緊急事態宣言が発出され、その結果として、子供の社会生活にも大きな変化が生じた。もっとも大きな変化は、感染の急速な拡大を防ぐために、幼稚園・保育園や学校が閉鎖され、子供たちが一定期間、自宅に閉じこもらなければならなくなったことだと考えられる。 これまでの研究で、子供の社会性の発達は社会的隔離によって阻害される可能性が示唆されてきたが、今回の休園・休校およびソーシャルディスタンス(他者と距離を取ること)が子供たちの社会性の発達に影響を与えているかどうかについては十分に検討されていなかった。 そこで研究グループは、パンデミックが子供の社会情緒的行動と他者との心理的距離に及ぼす影響について検討した。社会情緒的行動は、向社会的行動(思いやり)や自制心をともなう行動をさし、子供の将来の経済的状態や健康状態などと関連することが報告されている。一般に、子供の社会的関係性は発達にともない、家族から友達などの他者へと拡大していく。 また、他者との心理的距離とは、子どもと家族や家族以外の人(例えば、友達)との親密さや社会的関係性のことをさす。親子関係は他者との社会的相互作用の発達の基礎となり、友達との関係も子供の社会性や情緒の発達に影響を与え、友情の質が学校生活の改善を予測する。 パンデミックによる休園・休校およびソーシャルディスタンスは、子供たちが社会的な場で他者と対面で接触することに直接的に影響し、子供たちの社会情緒的行動や他者との心理的距離に影響を及ぼした可能性がある。緊急事態宣言の時期によって3回の調査を実施

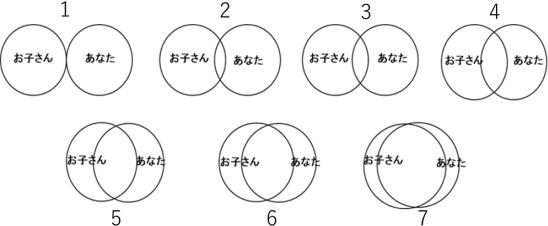

研究グループは、パンデミック下で最初に緊急事態宣言が発出され、多くの保育・教育施設で休園・休校がなされた時期(2020年4月、T1)と、その後休園・休校が解除されており、かつ、パンデミックが比較的落ち着いた時期(2020年10月、T2)、およびふたたび緊急事態宣言が発出されたものの休園・休校はなされなかった時期(2021年2月、T3)に収集した縦断データを用いて、休園・休校およびソーシャルディスタンスが子供の社会情緒的行動や心理的距離に及ぼす影響について検討した。 研究には、T1の時点で0歳~9歳の子供をもつ保護者700名が参加した。T2の時点で685名、T3の時点で130名が参加した。研究グループは、社会情緒的行動を、「強さと困難さのアンケート(SDQ)」を用いて検討した。SDQは社会情緒的行動のスクリーニング尺度で、世界中で広く使われている。 25項目の質問から構成されるSDQは、情緒の問題、行動の問題、多動性、仲間関係の問題、向社会的行動の5つの下位尺度に分けられる。保護者は、それぞれの項目が子供に当てはまるかどうかを、「あてはまらない」から「あてはまる」の3段階で回答した。 また、他者との心理的距離は、子供にとっての他者との親密さや社会的関係性を測定するために、自己における他者の包含スケール(IOS)尺度を用いた。 今回の研究ではとくに、保護者からみた、子供と保護者の心理的な距離と、子供と他者(友達など)の心理的な距離をこの尺度によって調べた。コロナ禍は乳幼児期と児童期の子供の社会性に大きく影響していない可能性

その結果、社会情緒的行動に関しては、T1からT3を通じて、ほとんど違いがみられなかった。また、子供と保護者の心理的距離は、T1と比べてT2には遠くなることが示された。一方、子供と友達などの他者との心理的距離は、T1と比べてT2には近くなることが示され、T2とT3には違いがみられなかった。 下の図は、保護者と子供の心理的な距離を調べたもので、保護者と子供の円が重なっていれば心理的な距離は近いと考えられ、重なっていなければ心理的な距離は遠いと考えられる。あなた=保護者の場合

。

COVID-19 school and kindergarten closure relates to children's social relationships: A longitudinal study in Japan (Scientific Reports 2022年1月24日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。