【新型コロナ】コロナ禍で介護の負担感が増加 家族介護者のメンタルヘルス不調は1.9倍に上昇

新型コロナ流行により介護者の負担が増加 メンタルヘルス不調が深刻に

新型コロナ流行によるメンタルヘルスの不調が世界中で問題となっている。とくに、コロナ禍により介護サービスの利用に制限が出るなど、介護をしている人の負担は大きく、メンタルヘルスの問題は深刻だ。 そこで東京都健康長寿医療センターは、15~79歳までの全国サンプルによるインターネット調査のデータを用い、コロナ禍に介護負担が増加した人の割合と、介護負担の増加とメンタルヘルス不調との関連を調べた。 2020年8月~9月に実施したインターネット調査のデータ(15~79歳の全国サンプル2万5,482人)のうち、家族などの介護をしている人(家族介護者)1,920人を対象とした。 メンタルヘルスはK6という心理尺度を用い、13点以上を「深刻な心理的苦痛」(メンタルヘルス不調)と判定した。介護負担の増加については、「新型コロナ流行前(2020年1月以前)と比べ、自分にとっての介護の負担が増えたと思いますか」という質問に対して、「たまに思う」「時々思う」「よく思う」「いつも思う」と回答した人を判定した。コロナ禍で介護負担が増した人はメンタルヘルス不調のリスクが1.9倍高い

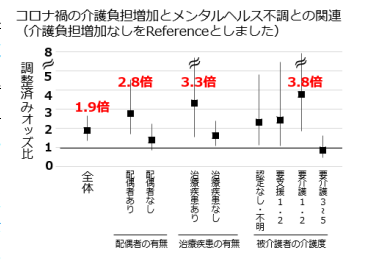

その結果、家族介護者の半数以上の56.7%が、コロナ禍で介護負担が増加したことが分かった。 また、コロナ禍で介護負担が増加した人は、そうでない人に比べて、メンタルヘルス不調となるリスクが1.9倍高いという結果になった。人口学的変数、社会経済的変数、健康関連変数、介護者・被介護者関連変数の影響を統計学的に取り除いても、この傾向が示された。 さらに、この関連が、回答者の属性によって異なるかどうかを検討したところ、「配偶者の有無」「治療疾患の有無」「被介護者の介護度」で違いがみられた。 たとえば、被介護者の介護度では、認定なし、要支援1・2、要介護度1・2と介護度が上がるほどリスクが高くなった。要介護度1・2ではリスクは3.8倍になったが、要介護度3~5では介護負担増加とメンタルヘルスの関連はみられなかった。 要介護度1・2の人の利用が多い通所サービスなどは、コロナ禍でさまざまな制限を受け、コロナ前と介護の状況が変化したことが予想される。その介護状況の変化が、家族介護者の介護負担増加とメンタルヘルスの関連に悪影響を及ぼしたと考察できるとしている。介護度が上がるほどリスクは上昇し、要介護度1・2では3.8倍に

家族介護者の負担軽減とメンタルヘルス不調者への対策が必要

研究は、東京都健康長寿医療センターの村山洋史研究副部長をはじめとする研究グループによるもの、研究成果は、国際誌「Archives of Gerontology and Geriatrics」に掲載された。 「障がいや疾患をもちながら地域で暮らす人々の生活には、家族などによるインフォーマルなサポートが不可欠です。既存の制度やサービスだけでは、コロナによる介護負担の増加、およびメンタルヘルス不調を防ぐには不十分だった可能性があります」と、研究者は述べている。 「この成果は、長引くコロナ禍で、家族介護者の介護負担の軽減とメンタルヘルス不調者への対策を早急に講じる必要性を示しています」と指摘している。 東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チームAssociation between increased caregiver burden and severe psychological distress for informal caregivers during the COVID-19 pandemic in Japan: A cross-sectional study (Archives of Gerontology and Geriatrics 2022年9月-10月)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。