東北大学などは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大の状況下で、日本の妊婦が抱えている感染への不安や、感染不安に影響を与える要因を明らかにしたと発表した。

妊婦と不妊治療患者は、どちらも高いレベルの不安を抱えているが、妊婦でその傾向がより顕著であることが分かった。

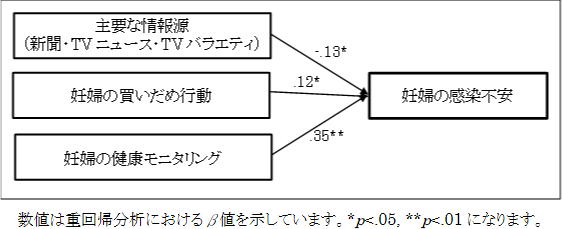

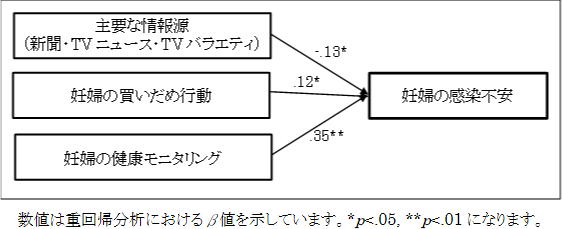

妊婦では、▼買いだめ行動、▼自身の健康をモニタリングすること、▼もっとも重視する情報源の3つが、COVID-19への不安と関連していることが明らかになった。

「妊婦の心のケアを考えた自己予防策のための情報提供が必要」と、研究者は述べている。

妊婦・不妊治療患者を対象に感染に対する不安を調査

日本で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者が確認されてから1年以上が経過し、多くの人が生活様式の変更を余儀なくされている。

これは、妊婦や不妊治療を受けている女性も同様だが、これらの女性のCOVID-19に関わる心理学的な研究は十分に行われていなかった。

パンデミックによって引き起こされるもっとも注目される心理的問題のひとつは、感染に対する不安だ。

そこで、東北大学や北海道教育大学、日本ブリーフセラピー協会の研究グループは、妊婦・不妊治療患者を対象にしたCOVID-19に対する不安についてのアンケート調査を行った。

研究では、研究グループが翻訳した新型コロナウイルス恐怖尺度(Fear of COVID19 Scale)を使用し、妊婦・不妊治療患者のCOVID-19への不安を測定した。

305人の妊婦・不妊治療患者のデータを分析した結果、妊婦、不妊治療患者ともに、COVID-19への不安は高く、妊婦でその傾向がより顕著であることが分かった。

妊婦に関してより詳細な分析を行った結果、▼買いだめ行動、▼自身の健康をモニタリングすること、▼もっとも重視する情報源――の3つが、COVID-19への不安と関連していることが明らかになった。

研究は、北海道教育大学釧路校の浅井継悟准教授、東北大学大学院教育学研究科の若島孔文教授を中心とする研究グループによるもの。研究成果は、医学誌「Journal of Affective Disorders Reports」に掲載された。

妊婦や不妊治療患者にとって新型コロナは大きなストレス要因に

とくに妊婦は、他の人とは異なる懸念をもっている。COVID-19が実際に流産や死産のリスクを高めるのか、あるいは子供に垂直感染するのかはいまだに明らかにはなっていない。

そのため実際に、さまざまな国で妊婦が感染を恐れて医療施設を訪れることを控えていることが示されている。中国の妊婦を対象とした研究では、パンデミック状況にある妊婦の知覚されたストレス、抑うつ、不安は、通常の妊婦よりも高いことが示されている。

一方で、不妊治療を受けている女性の治療の遅れについても懸念されている。海外の調査では、パンデミックが進行中だった2020年4月のストレス要因を調べたところ、いずれの場合も不妊がトップのストレス要因となっていた。

平時でも不妊治療というストレッサーに直面している女性は、パンデミックの下では、治療の遅れなどの追加的なストレス要因に直面していることが考えられる。

さらに、日本では、パンデミックの影響で妊婦を取り巻く社会環境も変化し、企業が妊婦に出勤を強要したり、大都市に住む妊婦には地元での出産を控えるように求められたりしている。

不妊治療については、不妊治療を行っている医療機関の約9割が「患者数が減少している」と報告している。そのため、不妊治療患者は、感染症のリスクを減らすために治療を先延ばしにすることや、先延ばしによる妊娠の機会損失というジレンマに直面している。

妊婦の新型コロナへの不安を高める3つの要因

研究グループは、オンラインサービスを利用して、2020年5月19日~6月6日に調査を実施。有効回答の妊婦292人(23~42歳、平均年齢 31.18歳)と、不妊治療患者13人(33~43歳、37.69歳)の回答を分析した。

新型コロナウイルス恐怖尺度を用いて、妊娠・不妊治療患者のCOVID-19に対する恐怖心を測定した。また、COVID-19に対処するためにどのような行動をとっているか、参加者の人口統計学的特徴(年齢、喫煙、家族との同居)と危険因子(現在の健康状態、治療中の疾患、就労状況、前月の家族のコミュニケーション、前月の家族の葛藤、もっとも重要な情報源、居住地域での感染者の有無、感染者の知人の有無に関する質問も、調査に含まれている。

分析について、日本人の妊婦とイランにおける妊婦の不安に関するデータとの比較のためにt検定を実施した。その結果、日本の妊婦の不安のスコアはイランの妊婦よりも有意に高いことが示された。

また、各変数と不安との関係を明らかにするために重回帰分析を行った。その結果、以下の3つの知見が明らかになった。

(1)買いだめなどの備蓄行動は、妊婦の新型コロナウイルスへの不安を高める。

(2)体調チェックなどの日々の自身の健康をモニタリングする行動も、妊婦の新型コロナウイルスへの不安と関連する。

(3)インターネットやSNSからの情報を重視している妊婦は、新聞やテレビ番組などの従来型のメディアからの情報を重視している妊婦に比べて、新型コロナウイルスに対する不安が低い。

研究で示された妊婦の感染不安の構造

出典:東北大学大学院教育学研究科、2021年

妊婦の心のケアを考えた情報提供を

このように、買いだめ行動は、妊婦の間でCOVID-19に対する不安を高めることが分かった。

アイルランドの妊婦を対象とした調査でも、多くの妊婦が買いだめをしていることが報告されているため、買いだめは文化を超えて起こる行動だとみられる。

また、健康モニタリングは一般市民と妊婦の健康を守る上で重要な対処戦略だが、今回の研究の結果は、妊婦の健康モニタリングとCOVID-19への不安との関連を示唆している。

したがって、妊婦に対して自己予防策の情報提供を行うときには、感染予防策の情報提供だけでなく、「妊婦の心のケア」についても情報提供を行う必要がある。

さらに、SNSやインターネットを使えば、自分が必要な情報にアクセスできるので、ソーシャルメディアを利用した妊産婦ヘルスケア情報の発信は、妊婦の不安の減少に寄与する可能性があると考えられる。

一方で、新聞やテレビは幅広い読者・視聴者を対象としているため、妊婦には関係のない情報が入ってくる。そのため、新聞やテレビなどの伝統的なメディアは、妊婦の不安を高めている可能性がある。

「日本の妊婦は他国の妊婦に比べて不安感が高いことや、妊婦の不安は、重視している情報、買いだめ行動、健康モニタリングとそれぞれ関連していることが明らかになりました。妊婦の心のケアを考えた情報提供を行う必要があります」と、研究者は述べている。

東北大学大学院教育学研究科

北海道教育大学釧路校

日本ブリーフセラピー協会

Fear of novel coronavirus disease (COVID-19) among pregnant and infertile women in Japan(Journal of Affective Disorders Reports 2021年4月)