岡山大学などは、全国の厚生労働省指定の「妊婦の新型コロナ相談窓口」の相談員を対象に調査を行い、その結果を報告書にまとめた。

調査では、感染対策をしての相談業務や、国や自治体から十分な情報が入らないなかで、ベテランの相談員でも苦慮している姿が浮き彫りになった。

「妊婦の新型コロナ相談窓口」では何に困っているか?

岡山大学などは、全国の厚生労働省指定の「妊婦の新型コロナ相談窓口」の相談員を対象に調査を行い、その結果を報告書にまとめた。

厚生労働省は2020年5月、都道府県などに「妊婦への新型コロナウイルスに関する相談窓口」の設置を要請した。現在、都道府県の窓口として124ヵ所、政令指定都市の窓口は113ヵ所、中核市の窓口57ヵ所が指定されている。

調査は、新型コロナ拡大の第2波が起きた2020年8~9月に、全国の「妊婦のCOVID-19相談窓口」62施設、相談員230人を対象に、調査紙を用いて実施された。

都道府県が設置した相談窓口は、行政の相談窓口が80.5%で、職能団体によるものが19.5%だった。職能団体は都道府県からの委託で、助産師会や看護協会などが実施しているところが多く、また行政の相談窓口は、都道府県の母子保健担当者が担当しているところが多かった。

職能団体の相談窓口では、スタッフは「助産師」が100%、行政の相談窓口では、「保健師」が95.8%と高率だった。相談方法は「電話」がもっとも多かったが、「面接」も6割の窓口が行っており、職能団体の相談窓口では「メール」による相談も78.6%と多かった。「オンライン」を用いた相談は全体で6.5%と少なかった。

エビデンスのある情報がなく、国や自治体からの情報も不足

調査では、感染対策をしての相談業務や、国や自治体から十分な情報が入らないなかで、ベテランの相談員でも苦慮している姿が浮き彫りになった。

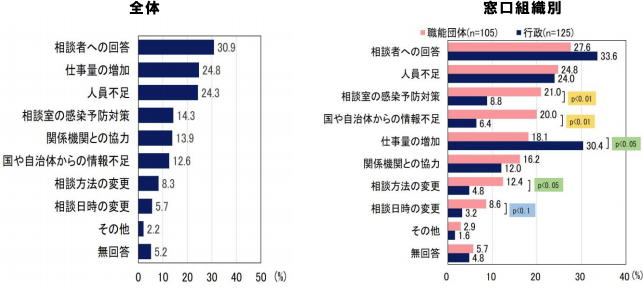

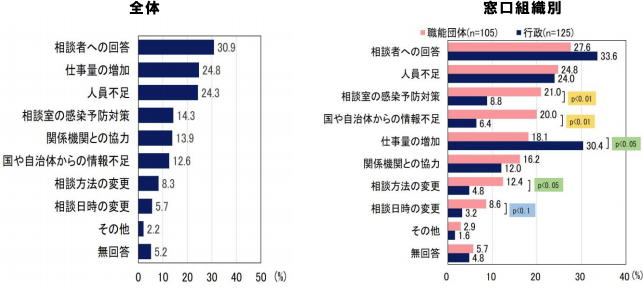

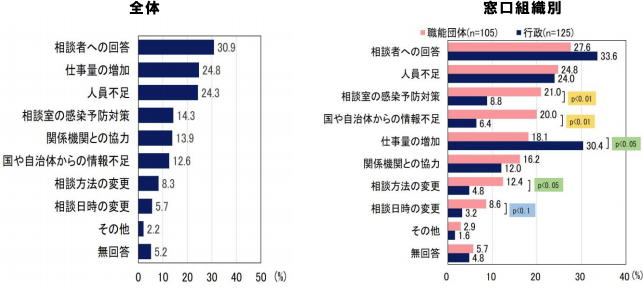

新型コロナについての相談業務で困っていることは、「相談者への回答」が30.9%ともっとも多く、具体的には「新型コロナの及ぼす妊産婦や胎児、母乳などへの影響が明確になっていないために、エビデンスのある情報の提供が難しい」「出産時の対応は病院によって異なること、国や自治体からの情報が不足していること」などが挙げられた。

職能団体による相談窓口では、「国や自治体からの情報不足」を挙げた人も多く、自由記述では、情報提供がどこからもない状態で相談業務を行っているケースもみられた。

相談窓口での相談業務で困っていること

出典:岡山大学大学院保健学研究科、2021年

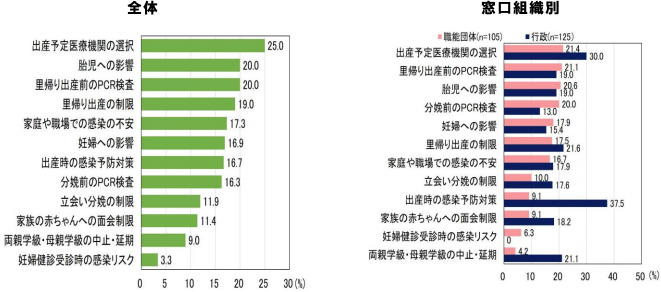

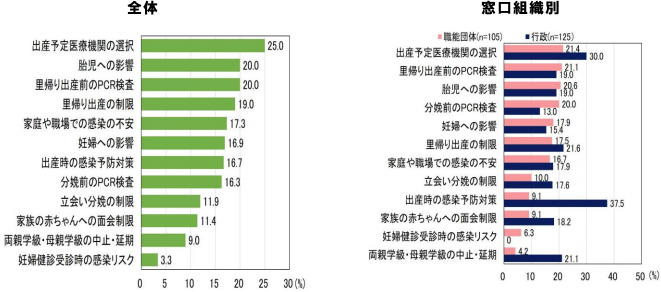

「医療機関」「胎児への影響」「PCR検査」「里帰り出産」などの相談が多い

「コロナ禍における妊娠・出産」に関する相談として多かったのは「帰省分娩(里帰り出産)の制限」「新型コロナウイルスの妊婦への影響」「立会い分娩の制限」「両親学級・母親学級の中止・延期」で、とくに感染多発地域(13都府県)で、こうした相談が多かった。

日本産婦人科感染症学会は2020年4月に、妊娠中の女性や妊娠を希望しているカップルに対し、「新型コロナの感染のリスクを避けるために、立ち会い分娩や面会を控えること、遠隔地への帰省分娩(里帰り出産)はできる限り避けること」と発表した。

緊急事態宣言の解除後も、「立ち会い分娩や無制限の面会は積極的には勧められないが、主治医とよく相談し、施設の方針に従うこと、遠隔地への帰省分娩(里帰り出産)は妊婦に早産や破水などのリスクをともなうため主治医に十分相談すること」としている。

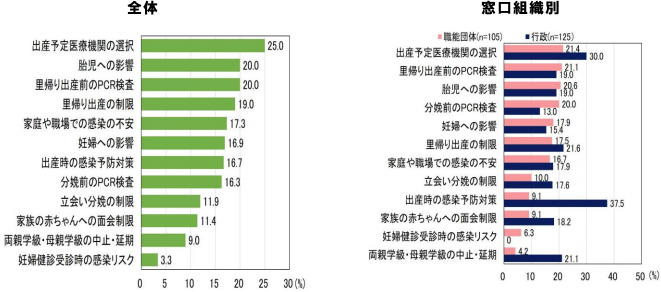

こうした背景もあり、相談を受けたことがあることのうち、回答するのが難しかったのは、「出産予定医療機関の選択」が25.0%ともっとも多く、「胎児への影響」「里帰り出産前のPCR検査」「里帰り出産の制限」が2割程度だった。

相談を受けたことで、回答が困難だったこと

出典:岡山大学大学院保健学研究科、2021年

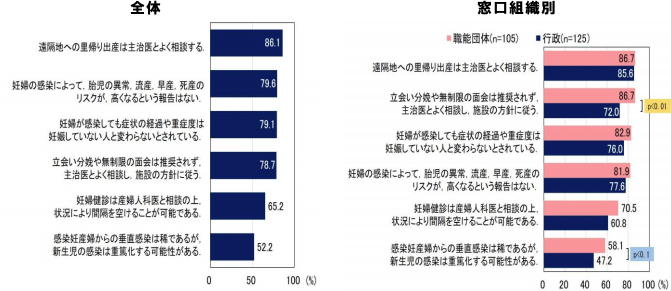

厚労省や自治体からのさらなる情報提供が必要

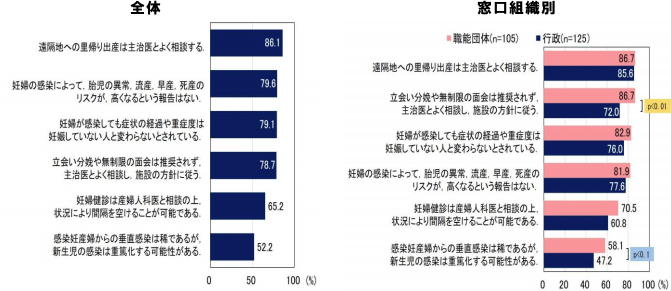

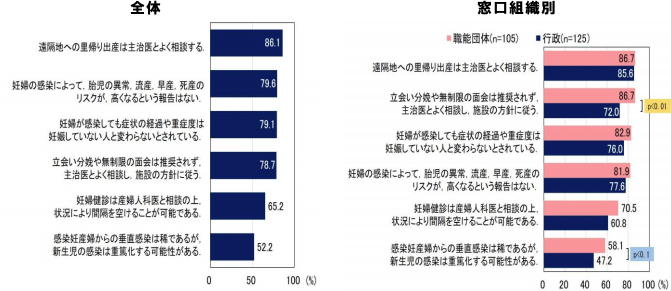

新型コロナ拡大にともなう妊娠・出産に関する相談員の知識としては、「遠隔地への里帰り出産は主治医とよく相談する」「妊婦の感染によって、胎児の異常、流産、早産、死産のリスクが高くなるという報告はない」「妊婦が感染しても、症状の経過や重症度は妊娠していない人と変わらない」「立会い分娩や無制限の面会は推奨されず、主治医とよく相談し、施設の方針に従う」を挙げた相談員が8割程度に上った。

一方で、「妊婦健診は産婦人科医と相談の上、状況により間隔を空けることが可能」(65.2%)、「感染妊産婦からの垂直感染は稀であるが、新生児の感染は重篤化する可能性がある」(52.2)%といった知識については差がみられた。

また、感染多発地域で「PCR検査」についての質問に、相談員の5割は「回答できなかった」と回答。当時のPCR検査体制は十分とはいえず、また妊婦のPCR検査への経費補助も自治体によりさまざまであり、自治体からの情報提供も十分ではない状況の影響が浮かび上がった。

現在は、「変異ウイルスを確定する検査」「PCR検査より安価な抗原検査との使い分け」「妊婦へのワクチン接種」に関する質問などに答える必要があり、厚生労働省や自治体からのさらなる情報提供が求められている。

新型コロナにともなう妊娠・出産に関する相談員の知識

出典:岡山大学大学院保健学研究科、2021年

「経済状況の悪化」「育児費用への不安」の悩みが多い

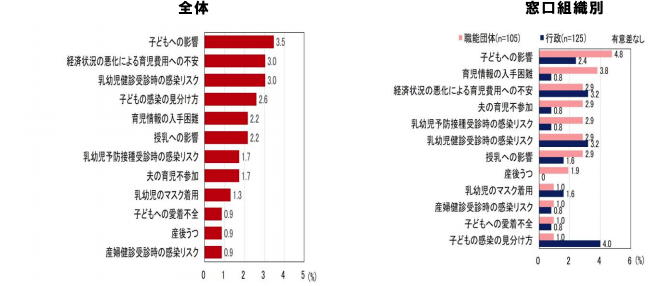

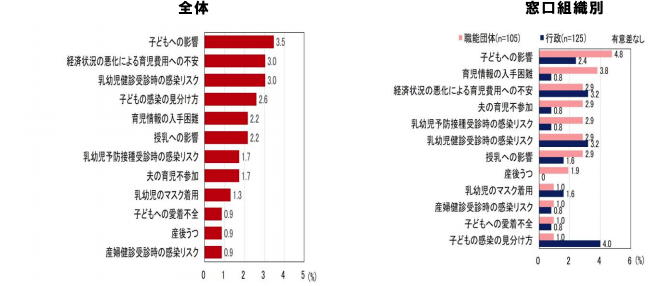

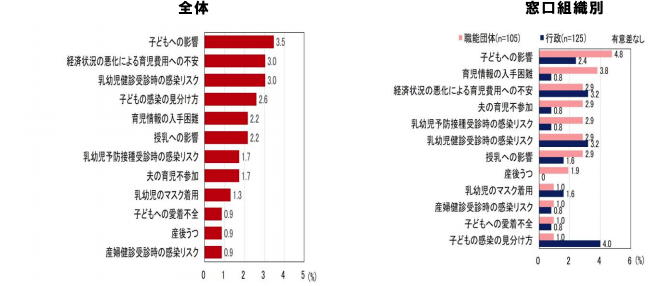

「コロナ禍における育児」に関する相談としては、「新型コロナウイルスの子供への影響」「乳幼児健診・予防接種受診時の感染リスク」「育児情報の入手困難」に加えて、新型コロナウイルス感染拡大にともなう「産後うつ」「子供への愛着不全」など、子供への虐待につながりやすい相談が多かった。在宅勤務が広がるなかでかえって目立つようになった「夫の育児不参加」も多かった。

回答がもっとも難しかったのは、「経済状況の悪化による育児費用への不安」であり、とくに経済的支援のない自治体の相談員は困難を感じていることが示された。

【育児に関連する相談】相談を受けたことで、回答が困難だったこと

出典:岡山大学大学院保健学研究科、2021年

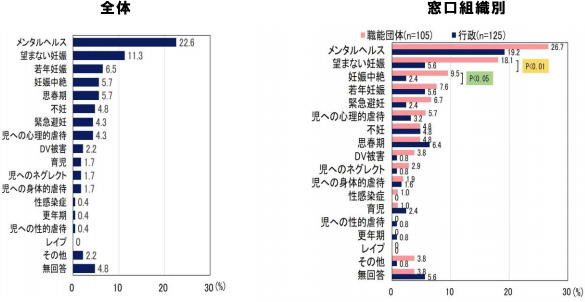

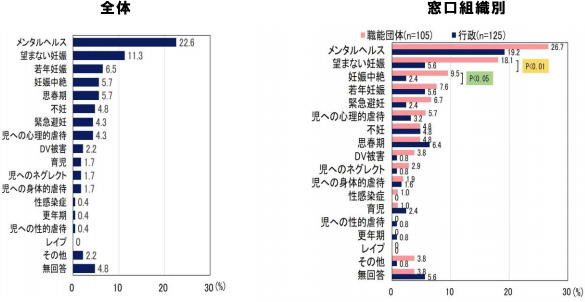

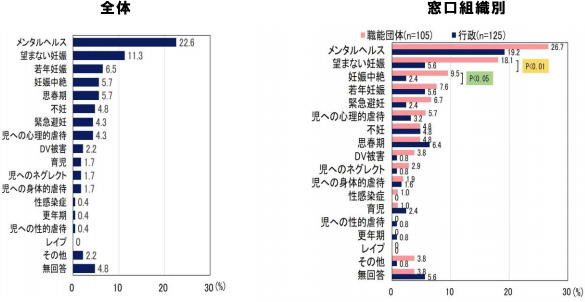

新型コロナ拡大にともない、相談窓口が行っていた従来の相談業務も忙しくなっており、「メンタルヘルス」に関する相談がもっとも増加した。

とくに、感染多発地域で増加が大きかった相談内容は、「メンタルヘルス」「望まない(予期しない)妊娠」「若年妊娠」「妊娠中絶」「不妊(この時期に妊娠してよいのかなど)」「緊急避妊」「児への心理的虐待」「児への身体的虐待」などだった。

若年の女性による「望まない(予期しない)妊娠」やそれに関連する「妊娠中絶」の防止、「緊急避妊」の啓発など、相談窓口と産科医療施設などとの連携も重要となっている。

【妊婦の新型コロナ相談】増加している相談内容

出典:岡山大学大学院保健学研究科、2021年

調査をまとめた岡山大学大学院保健学研究科の中塚幹也教授は、「"Withコロナ/Postコロナ時代に子供をもつこと"は新たな重要課題となっている。新型コロナ拡大にともない、妊産婦や母親に対して、感染対策を十分に行った上での医療機関の対応、国や自治体の支援が求められている。さらに、感染拡大が進むにつれ、望まない妊娠や若年妊娠が深刻化することが推測され、緊急避妊薬の周知や性教育の見直しが必要と考えられる」と述べている。

「相談員は、出産医療機関の選択や経済的問題、国や自治体の支援についての回答が困難と感じている。相談員への正確な情報共有を行うために、国や自治体が、国や自治体の支援、各種専門家からの最新の見解を集約し、わかりやすい資料を作成するとともに、相談員へ情報が行きわたるように、情報伝達経路を再確認する必要がある」としている。

岡山大学大学院保健学研究科 中塚研究室