0~19歳の小児が新型コロナに感染する環境や、二次感染を起こす環境ともに、家庭内がもっとも多いことが、東北大学の調査で明らかになった。

小児は主に家庭内で感染しており、さらに二次感染もその多くが家庭内で起きており、保育園・幼稚園・学校など家庭外での感染拡大への関与は限定的であることが分かった。

「小児を対象とした休校措置などの既存の感染対策の実施にあたっては慎重な判断が必要」と研究者は述べている。

小児が地域での感染拡大に果たす役割は限定的?

小児の新型コロナの罹患者は、軽症者や無症候感染者が多く、重症化する頻度は成人よりも低いとされている。

インフルエンザでは、小児が地域の感染拡大に重要な役割を果たしていることが分かっており、流行早期の休校措置などは感染拡大を阻止するために有効であることが分かっている。

しかし新型コロナでは、罹患した小児が地域の感染拡大で果たす役割は十分に分かっていない。そのため、休校措置など小児を対象とした感染予防対策の有効性を正確に評価するのは難しかった。

新型コロナに関しては、「インフルエンザと同様に地域内流行の原因となっている」とする意見と、「小児が感染拡大に果たす役割は限定的」とする意見の両方があり、結論は出ていない。

二次感染は、感染症に罹患した患者が、自分以外の人にその感染症をうつしてしまうこと。小児の新型コロナ罹患者が、二次感染による感染拡大にどのような影響をもつかについても十分に明らかになっていない。

そこで東北大学の研究グループは、全国都道府県が公表した20歳未満の新型コロナ患者の情報を用いて過去にさかのぼった解析(後方視的解析)を行った

研究は、東北大学大学院医学系研究科微生物学分野の押谷仁教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Frontiers in Pediatrics」にオンライン掲載された。

小児の二次感染は家庭内が26% 保育園・幼稚園・学校などはわずか6%

研究グループは、全国都道府県から2020年10月末までに報告された小児患者7,000人以上に対して、過去に新型コロナ患者と接触した環境、および自身が二次感染を起こした環境について調査を行った。

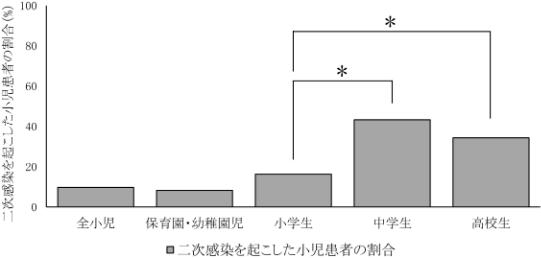

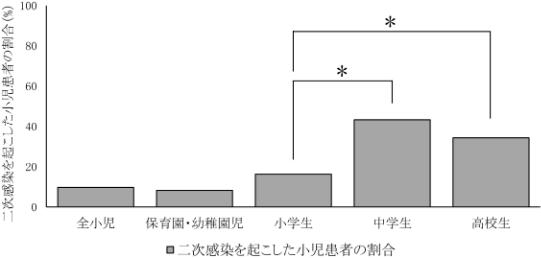

その結果、小児患者が家庭外で二次感染を起こす頻度は低く、また二次感染を起こす小児患者の割合は、中学生・高校生など比較的年齢が高い集団で高いことが明らかになった。

小児患者のうち過去に家庭内で新型コロナ患者と接触した小児患者が32%を占めて最多であり、保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校で感染者と接触した小児患者は5%未満だった。

また、全小児患者のうち、10%が二次感染を起こしていた。背景別にみると中学生以上に年齢が進むにつれて二次感染を起こす患者の割合が上昇し、中学生・高校生での割合はそれぞれ小学生の2.7倍、2.1倍となった。

さらに、二次感染症例が発生した環境では、家庭内が26%を占め最多であり、保育園・幼稚園・学校などで発生した二次感染症例は全二次感染症例の6%にとどまった。

二次感染を起こした小児患者の割合

中学生・高校生の患者が二次感染を起こす割合は、それぞれ小学生の2.7倍、2.1倍と高い値だった。

出典:東北大学大学院医学系研究科、2021年

子供の休校措置の有効性を慎重に評価する必要が

今回研究によって、国内でどのように小児が新型コロナに罹患しているのか、感染伝播の実態が明らかになった。小児は主に家庭内で感染しており、さらに二次感染もその多くが家庭内で起きており、保育園・幼稚園・学校など家庭外での感染拡大への関与は限定的だった。

また、二次感染を起こす割合は、小学生よりも中学生や高校生で高く、比較的年齢の低い学童の寄与が大きいインフルエンザとは異なり、小児の地域内流行に果たす役割は限定的である可能性も示唆された。

「小児を対象とした既存の感染対策(休校措置など)の実施にあたってはその有効性を慎重に評価する必要があります。今後、これらのことをふまえた感染予防対策の評価や対策の立案に貢献できることが期待されます」と、研究者は述べている。

東北大学大学院医学系研究科微生物学分野

Roles of children and adolescents in COVID-19 transmission in the community: A retrospective analysis of nationwide data in Japan(Frontiers in Pediatrics 2021年8月10日)